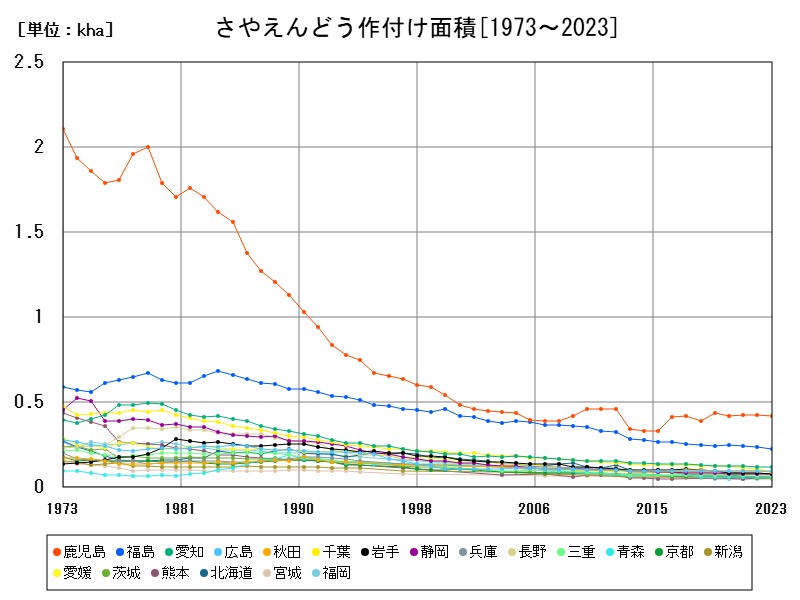

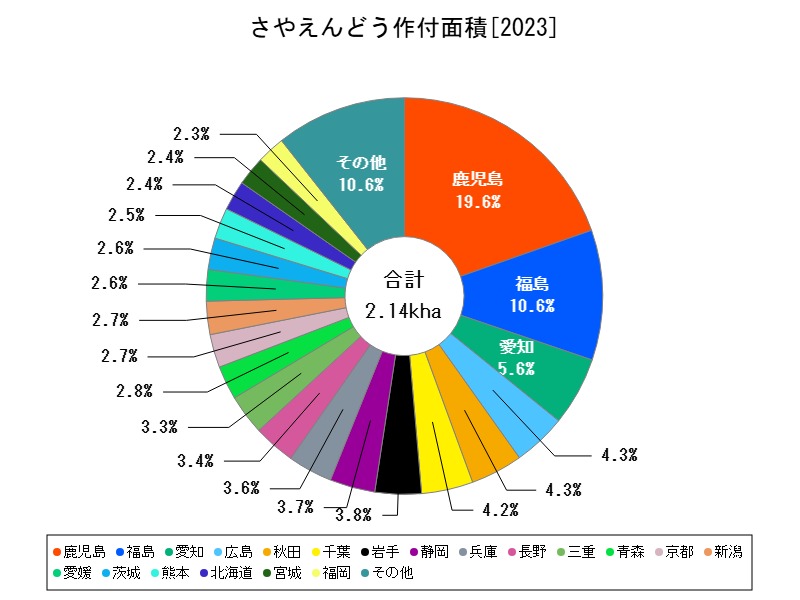

2023年のさやえんどう作付け面積は全国で2.57千ha、前年比-3.019%。最大産地の鹿児島は冬出荷型、福島や愛知は春出荷型で地域特性が明確。全体的には高齢化や手間の多さから縮小傾向。省力化とブランド化が今後のカギ。

さやえんどうの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2.57 | 100 | -3.019 | |

| 1 | 鹿児島 | 0.42 | 16.34 | -1.408 |

| 2 | 福島 | 0.227 | 8.833 | -4.219 |

| 3 | 愛知 | 0.12 | 4.669 | -0.826 |

| 4 | 広島 | 0.093 | 3.619 | |

| 5 | 秋田 | 0.091 | 3.541 | -3.191 |

| 6 | 千葉 | 0.09 | 3.502 | -14.29 |

| 7 | 岩手 | 0.081 | 3.152 | -1.22 |

| 8 | 静岡 | 0.079 | 3.074 | -1.25 |

| 9 | 兵庫 | 0.078 | 3.035 | -4.878 |

| 10 | 長野 | 0.073 | 2.84 | |

| 11 | 三重 | 0.07 | 2.724 | -2.778 |

| 12 | 青森 | 0.059 | 2.296 | -3.279 |

| 13 | 新潟 | 0.058 | 2.257 | |

| 14 | 京都 | 0.058 | 2.257 | |

| 15 | 茨城 | 0.055 | 2.14 | -3.509 |

| 16 | 愛媛 | 0.055 | 2.14 | -5.172 |

| 17 | 熊本 | 0.054 | 2.101 | +3.846 |

| 18 | 北海道 | 0.052 | 2.023 | -11.86 |

| 19 | 宮城 | 0.051 | 1.984 | -3.774 |

| 20 | 福岡 | 0.049 | 1.907 | |

| 21 | 岡山 | 0.049 | 1.907 | +2.083 |

| 22 | 徳島 | 0.046 | 1.79 | -4.167 |

| 23 | 和歌山 | 0.046 | 1.79 | -9.804 |

| 24 | 長崎 | 0.045 | 1.751 | |

| 25 | 大分 | 0.042 | 1.634 |

詳細なデータとグラフ

さやえんどうの現状と今後

2023年時点で、全国のさやえんどう作付け面積は2.57千haとなり、前年から-3.019%と減少しています。これは高齢化や労働力不足、価格の不安定さ、栽培管理の手間が原因と考えられます。さやえんどうは春の端境期に出荷できるため市場価値はありますが、収穫・選別作業の負担が大きく、農家にとっては作付けの継続が難しい側面もあります。

鹿児島県:温暖な気候を活かした冬春出荷の1大産地

鹿児島県(0.42千ha)は全国最大のさやえんどう産地です。温暖な気候を活かして冬から春にかけての「早出し出荷」が可能で、他県より1足早く市場に供給できます。前年比-1.408%と小幅な減少にとどまっており、依然として安定した産地ですが、エネルギーコストや病害虫管理の負担が今後の課題となります。

福島県:冷涼な気候で春~初夏の安定供給

福島県(0.227千ha)は、東北地方で最大のさやえんどう産地です。比較的冷涼な気候を活かし、春から初夏にかけての出荷が中心です。前年比-4.219%とやや大きく減少しており、高齢化による離農や経営規模の縮小が影響していると考えられます。地場出荷や学校給食向けなどローカル需要に支えられている地域です。

愛知県:都市近郊の集約的な施設栽培

愛知県(0.12千ha)は、都市近郊型の農業地域であり、施設栽培を中心とした集約的なさやえんどう生産が見られます。市場へのアクセスが良いため、高品質な青果を安定供給できます。前年比-0.826%と比較的安定しています。パート雇用や地域団体による栽培の維持が続く限り、生産は持続すると考えられます。

広島県:中山間地域での特産型栽培

広島県(0.093千ha)は、標高のある中山間地域での露地栽培が主体です。寒暖差の大きい環境が風味の良いさやえんどうを育てるのに適しており、地域ブランド化の可能性もあります。統計上の前年比は不明ですが、気候安定と販売ルートの確保があれば、持続的な小規模特産品として残るでしょう。

秋田県:家庭菜園からの転換と規模の限界

秋田県(0.091千ha)は、家庭菜園規模での栽培から地域出荷への転換を模索している段階にあると見られます。前年比-3.191%の減少は、営農継続の困難さと市場価格の低迷が影響しています。地元直売所への供給が主体であり、大規模化の余地は小さいながら、地産地消型の展開は継続可能です。

千葉県:東京市場への供給基地も急減

千葉県(0.09千ha)は首都圏への供給基地としての役割が強い1方、前年比-14.29%と大幅に減少しています。要因としては農業従事者の高齢化や都市化による農地減少が挙げられます。短期収穫のさやえんどうは新規就農者にとって魅力的な作物ですが、栽培技術支援や販路開拓の取り組みが不可欠です。

岩手県:冷涼な条件を活かした地域密着型の生産

岩手県(0.081千ha)は、夏場の冷涼な気候を活かした栽培が中心で、地域の消費や学校給食との連携が進んでいると推測されます。前年比-1.22%と減少傾向はあるものの、観光農業や地域ブランドの柱として可能性を持っています。

静岡県:多品目栽培の1角として

静岡県(0.079千ha)は、温暖な地域特性を背景に、冬~春にかけての出荷が可能です。茶や他の園芸作物との組み合わせで効率的な経営が行われています。前年比-1.25%と微減ですが、直売所・観光農園と組み合わせた6次産業化の活路も期待されます。

兵庫県:都市近郊での生産も減少傾向

兵庫県(0.078千ha)は、京阪神圏への供給を目的とした都市近郊農業が中心ですが、前年比-4.878%とやや大きな減少が見られます。作業労力の多さや高齢化、販売価格の不安定さが離農の要因と考えられます。今後は地域資源を活かしたブランド化が求められます。

長野県:高冷地栽培の安定性

長野県(0.073千ha)は、高冷地での夏季栽培に適しており、冷涼な環境が病害虫の発生を抑える利点があります。市場競争が激しい中でも、品質の高さが評価されており、観光と組み合わせた農業形態の確立が将来の発展の鍵になります。

今後の展望と課題

全国的にはさやえんどうの作付け面積は減少傾向にあり、とくに都市近郊や中山間地の小規模産地で縮小が進んでいます。しかし、地域ごとの出荷時期の分散性や品質の評価を活かし、以下のような取り組みが重要になります:

-

労力削減に向けた省力化品種の導入

-

直売・学校給食・観光農園などの多角化

-

収益性向上のための高付加価値化

-

担い手育成と次世代農業者支援

さやえんどうは手間がかかる1方、出荷時期を調整しやすく地域性を活かしやすい作物です。市場ニーズと生産技術をマッチさせれば、持続的な産地形成も可能です。

コメント