2023年のさやえんどう全国収穫量は16.7千tで前年比-13.47%と大きく減少。特に主産地・鹿児島が-35.74%と急落。温暖地の露地栽培が高温や異常気象の影響を受けやすく、和歌山や長崎も減少。愛知・熊本・三重・茨城など一部地域では微増し、施設栽培や生産体制の安定が鍵。今後は気候変動対応や高齢化対策として、耐暑品種・施設化・省力技術の導入が重要で、地域の特性を活かした再編も求められる。

さやえんどうの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 16.7 | 100 | -13.47 | |

| 1 | 鹿児島 | 3.2 | 19.16 | -35.74 |

| 2 | 愛知 | 1.54 | 9.222 | +3.356 |

| 3 | 熊本 | 1.04 | 6.228 | +0.971 |

| 4 | 福島 | 0.965 | 5.778 | -8.962 |

| 5 | 広島 | 0.63 | 3.772 | -0.787 |

| 6 | 和歌山 | 0.598 | 3.581 | -15.06 |

| 7 | 静岡 | 0.541 | 3.24 | -3.393 |

| 8 | 三重 | 0.523 | 3.132 | +4.183 |

| 9 | 茨城 | 0.482 | 2.886 | +5.011 |

| 10 | 兵庫 | 0.471 | 2.82 | -3.285 |

| 11 | 秋田 | 0.447 | 2.677 | -5.497 |

| 12 | 長崎 | 0.43 | 2.575 | -17.62 |

| 13 | 千葉 | 0.421 | 2.521 | -13.2 |

| 14 | 大分 | 0.406 | 2.431 | +0.744 |

| 15 | 岩手 | 0.33 | 1.976 | -5.983 |

| 16 | 京都 | 0.319 | 1.91 | -2.744 |

| 17 | 北海道 | 0.295 | 1.766 | -18.73 |

| 18 | 岡山 | 0.28 | 1.677 | |

| 19 | 福岡 | 0.268 | 1.605 | -0.372 |

| 20 | 長野 | 0.266 | 1.593 | -11.33 |

| 21 | 新潟 | 0.258 | 1.545 | -3.008 |

| 22 | 愛媛 | 0.246 | 1.473 | +18.27 |

| 23 | 青森 | 0.239 | 1.431 | -14.95 |

| 24 | 徳島 | 0.238 | 1.425 | -8.462 |

| 25 | 宮城 | 0.236 | 1.413 | -5.221 |

さやえんどうの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.1 | 100 | -16.03 | |

| 1 | 鹿児島 | 0.275 | 25 | -36.49 |

| 2 | 愛知 | 0.131 | 11.91 | +3.968 |

| 3 | 熊本 | 0.0954 | 8.673 | +1.166 |

| 4 | 福島 | 0.0752 | 6.836 | -8.848 |

| 5 | 和歌山 | 0.0541 | 4.918 | -14.67 |

| 6 | 静岡 | 0.038 | 3.455 | -2.564 |

| 7 | 広島 | 0.0352 | 3.2 | -0.845 |

| 8 | 長崎 | 0.035 | 3.182 | -17.06 |

| 9 | 大分 | 0.0292 | 2.655 | +0.69 |

| 10 | 北海道 | 0.0264 | 2.4 | -16.72 |

| 11 | 茨城 | 0.0219 | 1.991 | +4.785 |

| 12 | 千葉 | 0.0207 | 1.882 | -13.39 |

| 13 | 岩手 | 0.0193 | 1.755 | -5.854 |

| 14 | 京都 | 0.019 | 1.727 | -2.564 |

| 15 | 徳島 | 0.0183 | 1.664 | -8.955 |

| 16 | 三重 | 0.0177 | 1.609 | +4.118 |

| 17 | 青森 | 0.0151 | 1.373 | -14.69 |

| 18 | 福岡 | 0.0149 | 1.355 | |

| 19 | 岡山 | 0.0148 | 1.345 | |

| 20 | 愛媛 | 0.0136 | 1.236 | +37.37 |

| 21 | 兵庫 | 0.0124 | 1.127 | -3.125 |

| 22 | 秋田 | 0.0116 | 1.055 | -6.452 |

| 23 | 長野 | 0.0063 | 0.573 | -10 |

| 24 | 新潟 | 0.0056 | 0.509 | -12.5 |

| 25 | 宮城 | 0.0047 | 0.427 | -4.082 |

詳細なデータとグラフ

さやえんどうの現状と今後

さやえんどう(絹さや)は、未成熟の莢(さや)を食べるエンドウ豆の1種で、淡い甘みとやわらかな食感が特徴です。春を代表する野菜として、炒め物やおひたし、天ぷらなど幅広い用途があり、業務用・家庭用ともに安定した需要があります。ただし鮮度が落ちやすいため、産地からのスピーディーな出荷体制と選別作業が重要です。

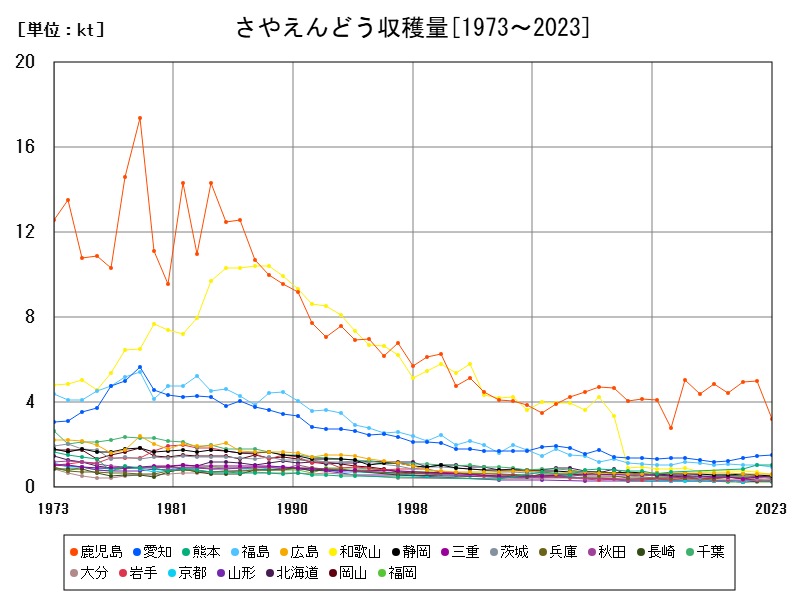

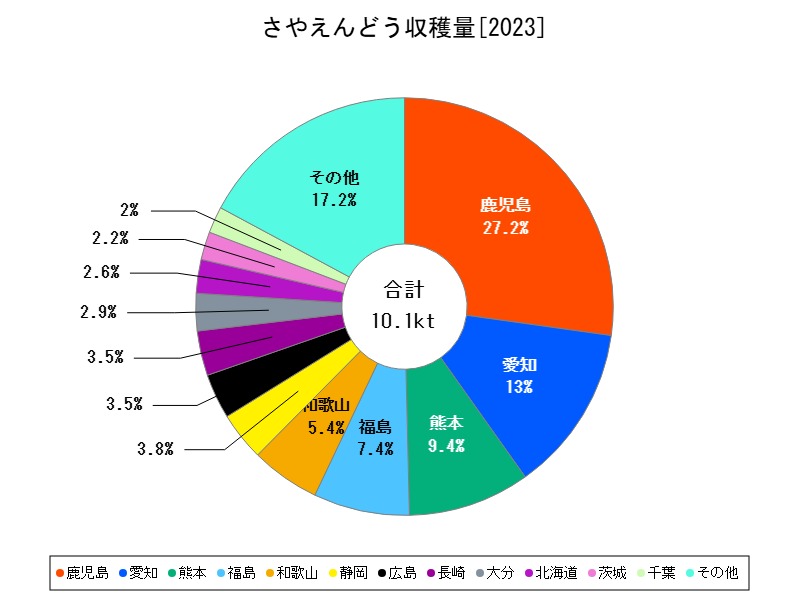

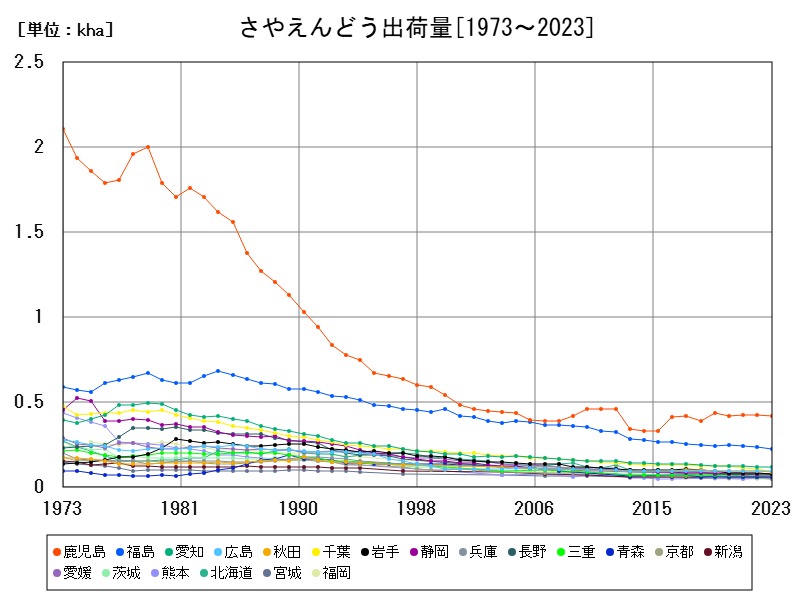

全国的な傾向と2023年の収穫量動向

2023年の全国収穫量は16.7千t(前年比 -13.47%)、出荷量は11.0千t(-16.03%)と、2桁の大幅減少を記録しました。これは異常気象、高温による品質劣化、病害虫の増加、さらに担い手不足などが複合的に影響した結果です。例年であれば3月~5月の出荷ピークに向けて安定供給が見込まれる作物ですが、温暖化の影響が露地栽培中心の作型に直撃しました。

鹿児島県―最大産地の急減とその背景

収穫量:3.2千t(-35.74%)/出荷量:0.275万t(-36.49%)

鹿児島県は温暖な気候を活かした冬~春の露地出荷型の主要産地で、全国1の収穫量を誇ります。しかし、2023年は気温上昇による生育障害や病害が深刻化し、大幅な減収となりました。特に春先の高温と少雨が影響し、花付きや莢の肥大不良が相次いだと推察されます。加えて、高齢化による栽培面積の縮小や担い手不足も根本的な課題です。

愛知県―施設利用で安定生産を継続

収穫量:1.54千t(+3.36%)/出荷量:0.131万t(+3.97%)

愛知県は施設栽培と露地の組み合わせにより、比較的安定した出荷体制を維持している産地です。高温の影響を受けやすい露地栽培に比べて、ハウス栽培が主力となる地域では、環境制御による品質維持が可能です。2023年も微増を記録し、産地としての競争力を保持しています。施設化が進む1方で、燃料コストや資材高騰の影響を受けやすい面もあります。

熊本県―温暖地ながら微増の健闘

収穫量:1.04千t(+0.97%)/出荷量:0.0954万t(+1.17%)

熊本県は温暖地での早出し栽培が主流ですが、2023年は前年から微増を記録。これは、施設栽培の割合が高くなってきたこと、または収穫の時期分散や防除技術の改良によるものと考えられます。ただし露地主体のエリアでは高温障害のリスクは依然として高く、収益性を維持するにはさらなる省力化や品種改良が必要です。

東北・北陸圏の福島県―減少と再生課題

収穫量:0.965千t(-8.96%)/出荷量:0.0752万t(-8.85%)

福島県は冷涼な気候を活かして春どり中心の作型を構築していますが、2023年はやや大きめの減少。春先の気温上昇や曇天・降雨による生育のばらつきが要因です。また、担い手不足や営農継続の難しさも背景にあり、復興支援による1時的な作付けの増加が維持されていない可能性があります。

西日本各地の産地傾向と課題

広島県(0.63千t/0.0352万t)

山間部の冷涼地を中心に春作型が多く、比較的安定した栽培が可能。減少幅は小さめで、今後の安定供給源として期待されます。

和歌山県(0.598千t/0.0541万t)

露地中心で早春の出荷が多い地域ですが、2023年は-15.06%と大幅減。高温・乾燥、収穫労力の負担が課題です。

静岡県(0.541千t/0.038万t)・3重県(0.523千t)

中部の温暖地で、ハウスと露地の併用が1般的。3重県では4.18%の微増で、作型調整や技術改善が実を結んだと考えられます。

茨城県(0.482千t/0.029万t)

首都圏に近い流通拠点としての役割を果たしており、前年比+5.01%と増加。省力技術の導入や担い手育成が進んでいる可能性があります。

その他の出荷県

兵庫県(0.471千t)

生産量は上位ですが、-3.28%の微減。都市化や農地の分散、後継者不足が懸念されます。

長崎県・大分県・北海道など

出荷量ベースではランクインしていますが、長崎・北海道はいずれも-16%以上の減少。高温や曇天の影響、物流・燃料コストの上昇が障害となっていると考えられます。

今後の展望と対策

気候変動と品種改良

高温障害や開花不良を防ぐため、耐暑性や高収量性に優れた品種の導入が喫緊の課題です。

栽培の施設化と省力化

露地中心の産地ではハウスや簡易施設を取り入れた環境制御栽培への転換が求められます。収穫や選別の自動化も必要です。

地域再編と分散生産

春の1時期に集中しやすい出荷を複数地域・複数作型に分散し、リスク分散と安定供給を図ることが不可欠です。

担い手の育成と経営の集約化

高齢化が進む中で、農業法人化や若手3入の支援を通じた組織的経営が鍵となります。

おわりに

さやえんどうは春の味覚として広く親しまれていますが、2023年は全国的に不作となり、特に鹿児島県の大幅減少が市場に影響を与えました。1方、愛知や3重、茨城など1部では増加も見られ、施設化や技術改善の成果が表れています。将来に向けては、気候変動に適応した品種・作型開発と、生産者の経営安定化、地域分担による安定供給体制の再構築が求められています。

コメント