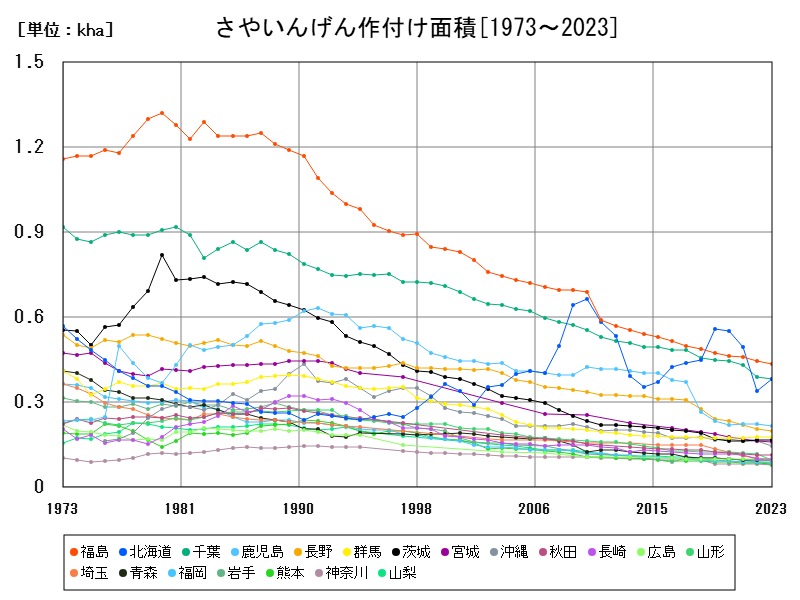

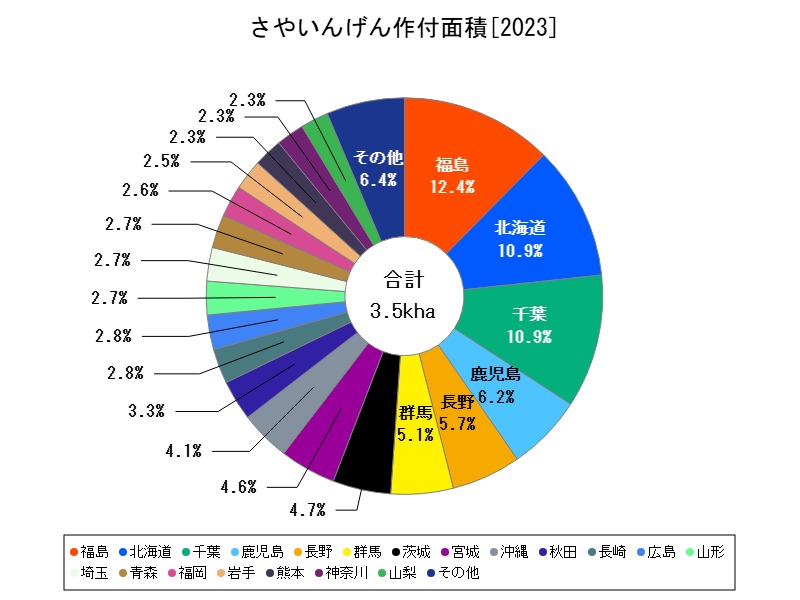

2023年のさやいんげん全国作付け面積は4.37千haで前年比-2.018%。福島が最大産地だが微減。北海道は+12.02%と大幅増加で注目。労働力不足や気候変動が今後の課題。地域ごとの気候や出荷時期を活かした戦略が求められる。

さやいんげんの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 4.37 | 100 | -2.018 | |

| 1 | 福島 | 0.434 | 9.931 | -2.691 |

| 2 | 北海道 | 0.382 | 8.741 | +12.02 |

| 3 | 千葉 | 0.381 | 8.719 | -2.057 |

| 4 | 鹿児島 | 0.217 | 4.966 | -2.691 |

| 5 | 長野 | 0.198 | 4.531 | -3.415 |

| 6 | 群馬 | 0.178 | 4.073 | +0.565 |

| 7 | 茨城 | 0.166 | 3.799 | -0.599 |

| 8 | 宮城 | 0.16 | 3.661 | -3.03 |

| 9 | 沖縄 | 0.144 | 3.295 | -11.66 |

| 10 | 秋田 | 0.115 | 2.632 | |

| 11 | 長崎 | 0.099 | 2.265 | -1.98 |

| 12 | 広島 | 0.099 | 2.265 | -1 |

| 13 | 山形 | 0.096 | 2.197 | -17.24 |

| 14 | 埼玉 | 0.096 | 2.197 | -6.796 |

| 15 | 青森 | 0.095 | 2.174 | -2.062 |

| 16 | 福岡 | 0.09 | 2.059 | |

| 17 | 岩手 | 0.087 | 1.991 | -2.247 |

| 18 | 熊本 | 0.082 | 1.876 | -2.381 |

| 19 | 神奈川 | 0.08 | 1.831 | -1.235 |

| 20 | 山梨 | 0.08 | 1.831 | -10.11 |

| 21 | 岐阜 | 0.079 | 1.808 | -1.25 |

| 22 | 栃木 | 0.063 | 1.442 | -10 |

| 23 | 愛媛 | 0.062 | 1.419 | -8.824 |

| 24 | 高知 | 0.019 | 0.435 |

詳細なデータとグラフ

さやいんげんの現状と今後

2023年の全国におけるさやいんげんの作付け面積は4.37千haで、前年比-2.018%とわずかに減少しました。さやいんげんは短期間で収穫可能な作物であるため、小規模農家でも扱いやすい1方で、収穫作業に手間がかかるため、高齢化や労働力不足の影響を受けやすい品目です。地域によって栽培目的や出荷時期が異なることから、産地構成に多様性が見られます。

福島県:最大の生産地も微減傾向

福島県は0.434千haの作付け面積で全国1位を維持しています。特に中通り地方を中心に、冷涼な気候を活かした夏~秋出荷が主力です。前年比-2.691%と減少していますが、組織的な栽培や契約出荷体制が整っているため、依然として高い生産水準を誇ります。将来的には若手農家の確保と機械化の導入がカギとなります。

北海道:大幅増加で存在感を強める

北海道は前年比+12.02%の大幅増を記録し、0.382千haで全国第2位に浮上しました。冷涼な気候と大規模経営が可能な地理的特性により、機械化された効率的な栽培が進んでいます。今後は輸出や加工用としての需要拡大も視野に入る可能性があり、生産拡大が期待される地域です。

千葉県:都市近郊型農業の利点を活かす

千葉県は0.381千haで全国第3位。東京市場への近接性を活かし、新鮮な状態での出荷が可能です。前年比は-2.057%とやや減少傾向ですが、高品質・短距離輸送を生かした安定的な流通が強みです。観光農園や直売所との連携による販路拡大が今後の方向性となるでしょう。

鹿児島県:冬季の供給地としての役割

鹿児島県(0.217千ha)は、温暖な気候を活かして冬期~早春にかけた出荷が可能な、季節補完型の産地です。前年比-2.691%と減少していますが、県南部の施設栽培を中心に、早出し市場向けに特化しています。エネルギーコストの高騰への対応が課題です。

長野県:夏場の冷涼地栽培

長野県(0.198千ha)は高原地帯を活かした冷涼な気候で、夏場に高品質のさやいんげんを生産しています。前年比-3.415%と減少しているものの、観光地周辺の高付加価値市場で1定の需要があります。環境負荷の低い栽培方法への移行が進んでいます。

群馬県:安定生産も高齢化の影響

群馬県は0.178千haで、前年比+0.565%と微増を記録しています。北関東地域の中で比較的安定した生産体制を保っており、複数の農産物と組み合わせた輪作体系に組み込まれています。生産の持続には機械化と後継者育成が重要です。

茨城県:首都圏への供給基地

茨城県(0.166千ha)は首都圏市場への安定供給を目的とした産地であり、施設栽培と露地栽培を組み合わせています。前年比は-0.599%と小幅な減少ですが、生産調整と価格対策が継続的な課題です。近年はブランド化や加工用途の展開も見られます。

宮城県:冷涼な気候での安定栽培

宮城県(0.16千ha)は、福島に次ぐ東北地方の重要な生産地です。夏季の栽培が中心で、昼夜の寒暖差によって品質の良いさやいんげんを生産します。前年比-3.03%とやや減少傾向にありますが、地元消費との連携が今後のカギとなるでしょう。

沖縄県:冬春出荷の先取り産地

沖縄県は0.144千haと、規模は小さいものの、温暖な気候を活かした冬春の早出し出荷で、他県に先駆けて市場に出せるという特性があります。前年比-11.66%と大幅な減少が見られた背景には、気候変動や輸送コストの影響が考えられます。今後は施設栽培や品種改良による安定化が求められます。

秋田県:冷涼な気候を活かす小規模産地

秋田県(0.115千ha)は、東北地方の冷涼な気候を活かして、主に家庭菜園的規模での栽培が多いですが、1定の出荷量を維持しています。統計には表れにくいが、地元市場への供給として重要な役割を果たしています。

今後の展望:地域特性を活かした多様な戦略

さやいんげんの栽培は全国的にはやや減少傾向にあるものの、北海道のように拡大基調の地域も存在します。今後は以下のような対応が求められます:

-

気候帯に応じた出荷時期の最適化

-

省力化・機械化の推進

-

ブランド化や地産地消の強化

-

若手就農者への支援拡充

特に、収穫や選別の手間が多い作物であるため、労働力の確保と技術支援が持続可能な生産体制を支える鍵となります。

コメント