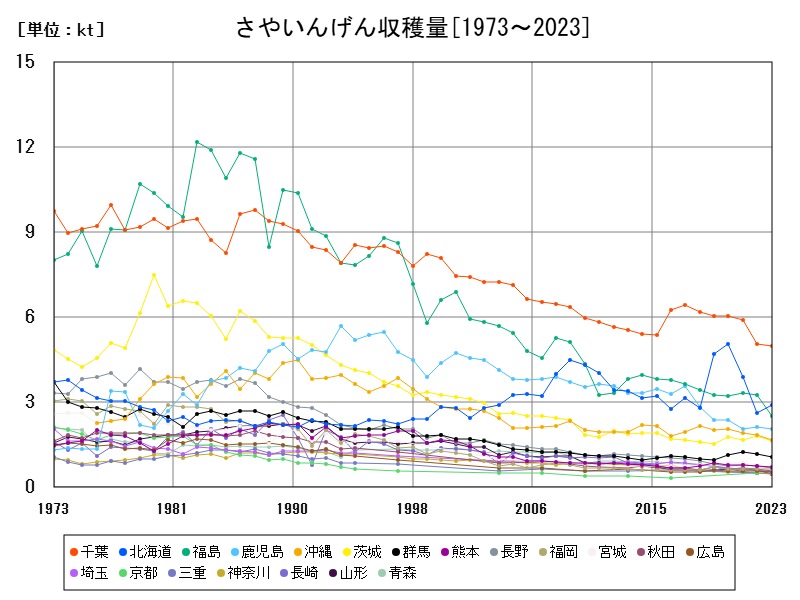

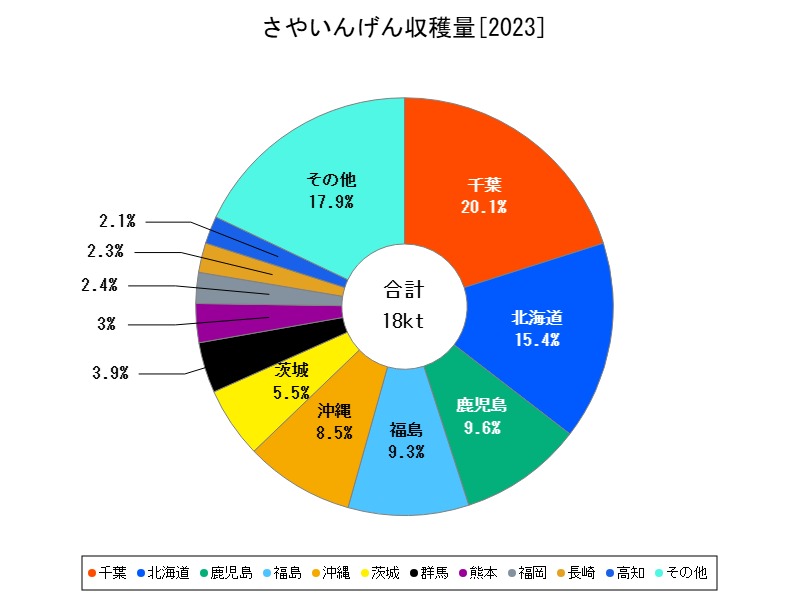

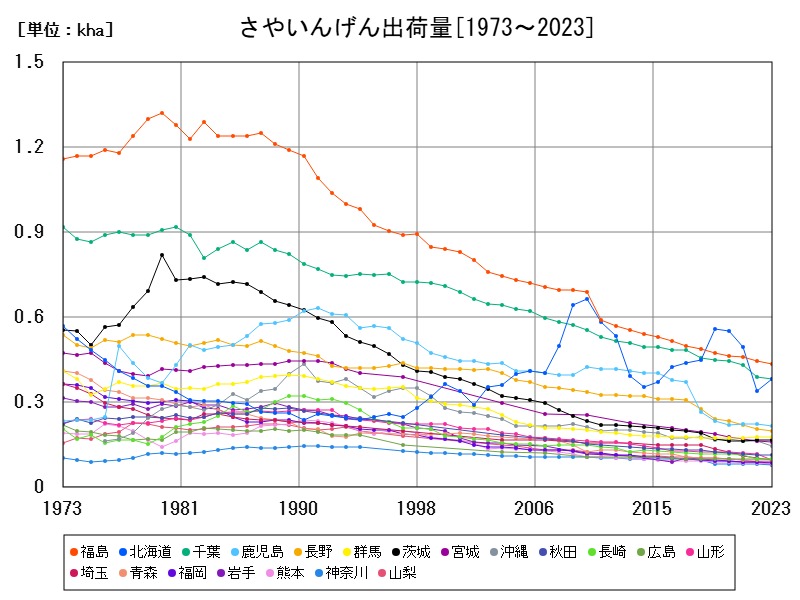

2023年のさやいんげん全国収穫量は30.7千tで、前年比-7.25%と大きく減少。主産地の千葉県や福島県では減少傾向が続く一方、北海道は+10.27%と唯一の増加を記録。温暖地では高温障害や病害の影響が深刻化し、労働力不足や生産コストの上昇も課題。今後は冷涼地や高原地帯への産地移行や、機械化、耐暑品種の導入が必要。安定供給には地域特性に応じた作型再編と担い手の確保が鍵となる。

さやいんげんの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 30.7 | 100 | -7.251 | |

| 1 | 千葉 | 4.99 | 16.25 | -1.383 |

| 2 | 北海道 | 2.9 | 9.446 | +10.27 |

| 3 | 福島 | 2.53 | 8.241 | -22.39 |

| 4 | 鹿児島 | 2.04 | 6.645 | -3.774 |

| 5 | 沖縄 | 1.66 | 5.407 | -9.29 |

| 6 | 茨城 | 1.65 | 5.375 | -8.333 |

| 7 | 群馬 | 1.08 | 3.518 | -8.475 |

| 8 | 熊本 | 0.722 | 2.352 | -4.497 |

| 9 | 長野 | 0.669 | 2.179 | -12.09 |

| 10 | 福岡 | 0.642 | 2.091 | -1.079 |

| 11 | 宮城 | 0.638 | 2.078 | -10.64 |

| 12 | 秋田 | 0.569 | 1.853 | -10.25 |

| 13 | 広島 | 0.557 | 1.814 | -4.46 |

| 14 | 埼玉 | 0.539 | 1.756 | -9.259 |

| 15 | 神奈川 | 0.493 | 1.606 | -3.143 |

| 16 | 長崎 | 0.481 | 1.567 | -3.992 |

| 17 | 山形 | 0.48 | 1.564 | -21.57 |

| 18 | 青森 | 0.478 | 1.557 | -17.87 |

| 19 | 岐阜 | 0.466 | 1.518 | -22.59 |

| 20 | 高知 | 0.399 | 1.3 | -9.112 |

| 21 | 栃木 | 0.392 | 1.277 | -14.6 |

| 22 | 岩手 | 0.385 | 1.254 | -7.229 |

| 23 | 山梨 | 0.332 | 1.081 | -17.82 |

| 24 | 愛媛 | 0.306 | 0.997 | -5.556 |

さやいんげんの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2.06 | 100 | -6.787 | |

| 1 | 千葉 | 0.361 | 17.52 | -1.366 |

| 2 | 北海道 | 0.276 | 13.4 | +12.2 |

| 3 | 鹿児島 | 0.172 | 8.35 | -6.011 |

| 4 | 福島 | 0.168 | 8.155 | -22.58 |

| 5 | 沖縄 | 0.152 | 7.379 | -8.982 |

| 6 | 茨城 | 0.0986 | 4.786 | -8.704 |

| 7 | 群馬 | 0.0704 | 3.417 | -8.453 |

| 8 | 熊本 | 0.0542 | 2.631 | -4.409 |

| 9 | 福岡 | 0.043 | 2.087 | -1.149 |

| 10 | 長崎 | 0.0412 | 2 | -1.671 |

| 11 | 高知 | 0.0383 | 1.859 | -9.026 |

| 12 | 神奈川 | 0.0348 | 1.689 | -3.064 |

| 13 | 長野 | 0.0345 | 1.675 | -13.97 |

| 14 | 埼玉 | 0.0304 | 1.476 | -12.39 |

| 15 | 青森 | 0.027 | 1.311 | -23.51 |

| 16 | 山梨 | 0.0264 | 1.282 | -17.76 |

| 17 | 岐阜 | 0.0262 | 1.272 | -24.93 |

| 18 | 秋田 | 0.0251 | 1.218 | -10.36 |

| 19 | 広島 | 0.0237 | 1.15 | -4.435 |

| 20 | 山形 | 0.023 | 1.117 | -21.5 |

| 21 | 栃木 | 0.0207 | 1.005 | -14.81 |

| 22 | 宮城 | 0.0178 | 0.864 | -9.645 |

| 23 | 岩手 | 0.0177 | 0.859 | -7.33 |

| 24 | 愛媛 | 0.0152 | 0.738 | -9.524 |

詳細なデータとグラフ

さやいんげんの現状と今後

さやいんげん(サヤインゲン)は、シャキシャキとした食感と鮮やかな緑色が特徴で、炒め物や煮物、天ぷらなど幅広い料理に利用される野菜です。家庭用・業務用ともに安定した需要があり、出荷期を通年で維持できる点で高い市場価値があります。1方、収穫作業に手間がかかり、高温や病害虫に弱いため、産地ごとに異なる栽培管理技術が求められる作物でもあります。

2023年の全国動向と総括

2023年の全国収穫量は30.7千t、前年比-7.25%と大幅な減少となりました。出荷量も20.6千t(-6.79%)と連動して減少しており、ほぼすべての地域で生産量が減少傾向です。異常気象による高温ストレス、降雨の影響、病害虫の多発、加えて人手不足や資材コスト上昇がその要因として挙げられます。

千葉県―全国首位の1大産地

収穫量:4.99千t(-1.38%)/出荷量:0.361万t(-1.37%)

千葉県は温暖な気候を活かして春~秋にかけての露地栽培を中心に展開しています。東京都心からの距離も近く、流通の利便性が高い点が強みです。2023年の収穫量・出荷量ともに減少幅は比較的小さく、安定供給の基幹産地としての地位を維持しています。適切な施設利用と集約型の農業経営が減少幅を抑えていると考えられます。

北海道―唯1の大幅増加産地

収穫量:2.90千t(+10.27%)/出荷量:0.276万t(+12.2%)

北海道は冷涼な気候と広大な農地を背景に、夏季を中心とした栽培で拡大しています。2023年には唯1、前年より収穫・出荷量ともに大幅増加を達成しました。本州の猛暑による産地の苦戦を背景に、北海道へのシフトが進んでいると見られます。今後の気候変動に対応した夏作地帯の主力候補として注目される地域です。

福島県―大きな減少と再建課題

収穫量:2.53千t(-22.39%)/出荷量:0.168万t(-22.58%)

福島県は冷涼な高原地域が多く、夏秋出荷の中核を担ってきましたが、2023年は大幅な減少が目立ちます。豪雨や高温の影響に加え、労働力の確保や営農継続の困難さが露呈しています。復興支援で1時的に拡大した生産も、今後の持続には再構築と技術支援が必要不可欠です。

温暖地の代表―鹿児島・沖縄・茨城

鹿児島県(2.04千t/0.172万t)

温暖な気候で冬季栽培が可能な南9州産地の代表格。減少幅は-3.77%にとどまりましたが、台風リスクや病害虫の多発が課題です。

沖縄県(1.66千t/0.152万t)

露地栽培中心で、年内~春の端境期に供給力を発揮していますが、2023年は-9.29%と大きく落ち込みました。高温多湿による障害と台風被害が主要因です。

茨城県(1.65千t/0.0986万t)

関東平野での露地栽培が中心。首都圏近郊の消費地対応力は高いものの、夏場の高温による品質低下や生育不良が減収要因となっています。

その他の産地の傾向

群馬県(1.08千t/0.0704万t)

標高差を活かした多様な作型が可能で、安定性の高い産地ですが、-8.47%の減少。担い手不足が影響していると見られます。

熊本県(0.722千t/0.0542万t)

温暖地での露地栽培と簡易ハウス利用が主体。減少幅はやや小さめですが、施設老朽化と資材コストの上昇が懸念材料です。

長野県(0.669千t)

冷涼な高原地での夏季栽培が中心ですが、-12.09%の大幅減少。降雨や曇天による日照不足が影響した可能性があります。

福岡県(0.642千t/0.043万t)

9州北部の都市近郊型農業として、露地・施設の併用で出荷を続けていますが、生産量は微減。都市化による圃場減少も要因の1つです。

今後の展望と対策

気候変動への対応

高温による着果不良や病害虫の多発は今後さらに深刻化すると予想され、耐暑性品種の育成や冷涼地移行が必要です。

生産の地域再編と分散化

北海道や長野など冷涼地での生産拡大が期待される1方で、南9州や沖縄など端境期の供給力も重要です。通年安定供給のためには地域分担の明確化が求められます。

担い手不足と省力化

収穫や選別に手間のかかる作物であるため、農業法人化やスマート農業の導入が有効です。特に軽作業化とパッケージ化の自動化が鍵となります。

販売戦略の多様化

国産さやいんげんの品質を活かし、外食・中食向けの需要開拓や、冷凍加工・カット野菜分野への展開も求められます。

おわりに

2023年のさやいんげんは全国的に減少傾向であり、特に福島県や南西諸県の落ち込みが目立ちました。1方で、北海道では生産が増加し、今後の成長産地としての期待が高まっています。持続可能な生産体制を構築するには、地域ごとの特性を活かした再編成と、生産・出荷の効率化、担い手確保が不可欠です。今後の気候変動に備えた柔軟な戦略が、日本のさやいんげん供給を支えるカギとなるでしょう。

コメント