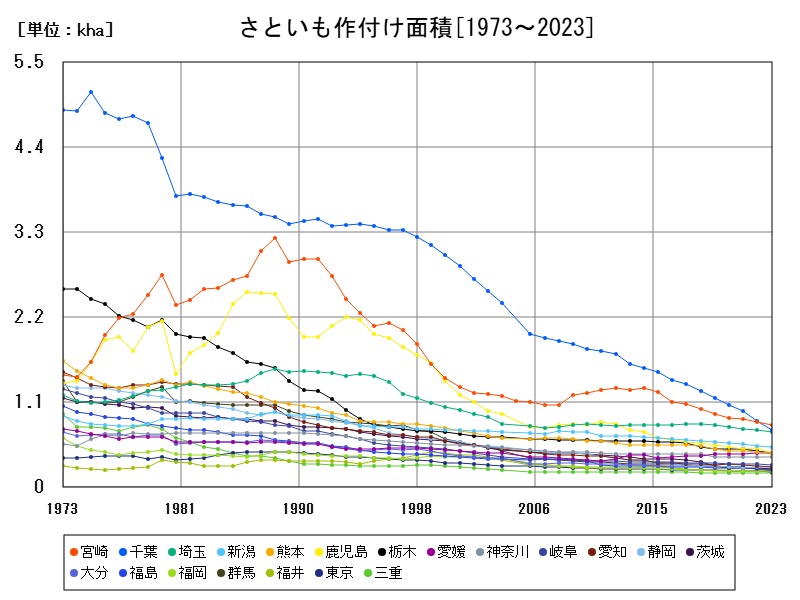

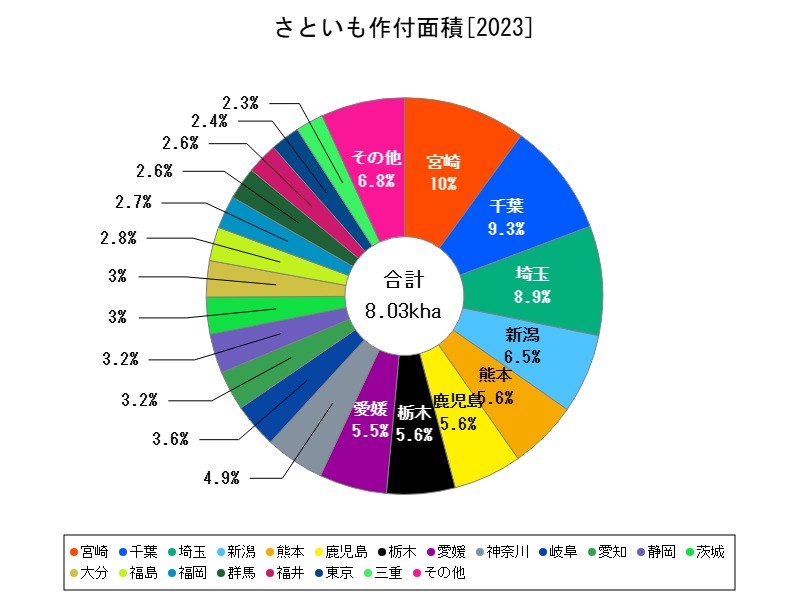

2023年のさといも作付け面積は9,580haで前年比5.15%減少。最大産地の宮崎を含めほぼ全国で減少が進む中、重労働・高齢化・収益性の課題が深刻。今後は省力化技術の導入や加工・ブランド化戦略によって持続可能な生産体制の確立が求められる。

さといもの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 9580 | 100 | -5.149 | |

| 1 | 宮崎 | 803 | 8.382 | -5.307 |

| 2 | 千葉 | 745 | 7.777 | -13.37 |

| 3 | 埼玉 | 717 | 7.484 | -2.846 |

| 4 | 新潟 | 521 | 5.438 | -1.698 |

| 5 | 熊本 | 450 | 4.697 | -2.808 |

| 6 | 鹿児島 | 449 | 4.687 | -10.74 |

| 7 | 栃木 | 448 | 4.676 | -5.485 |

| 8 | 愛媛 | 442 | 4.614 | -0.45 |

| 9 | 神奈川 | 390 | 4.071 | -0.256 |

| 10 | 岐阜 | 292 | 3.048 | -1.684 |

| 11 | 愛知 | 260 | 2.714 | -7.143 |

| 12 | 静岡 | 258 | 2.693 | |

| 13 | 茨城 | 242 | 2.526 | -2.419 |

| 14 | 大分 | 237 | 2.474 | -2.066 |

| 15 | 福島 | 222 | 2.317 | -5.932 |

| 16 | 福岡 | 215 | 2.244 | -0.463 |

| 17 | 群馬 | 212 | 2.213 | -11.67 |

| 18 | 福井 | 205 | 2.14 | -1.442 |

| 19 | 東京 | 192 | 2.004 | -7.246 |

| 20 | 三重 | 184 | 1.921 | -1.075 |

| 21 | 山形 | 162 | 1.691 | -10 |

| 22 | 兵庫 | 148 | 1.545 | -4.516 |

| 23 | 岩手 | 90 | 0.939 | -5.263 |

| 24 | 富山 | 90 | 0.939 | -6.25 |

| 25 | 大阪 | 51 | 0.532 | +4.082 |

| 26 | 沖縄 | 6 | 0.0626 | -14.29 |

詳細なデータとグラフ

さといもの現状と今後

2023年の全国のさといも作付け面積は9,580haとなり、前年比で約5.15%減少しました。さといもは日本の伝統野菜として広く親しまれていますが、栽培・収穫の手間の多さや高齢化の影響から、作付け面積は減少傾向にあります。

手作業の多さ、収穫後の洗浄・選別・貯蔵に手間がかかること、加えて機械化が難しいことが、全国的な栽培縮小の1因です。とくに都市近郊地では他作物との競合や農地転用も進行し、生産基盤が徐々に縮小しています。

宮崎県 ― 全国最大のさといも産地

-

作付け面積:803ha(前年比 -5.3%)

宮崎県は温暖な気候と豊富な水資源を活かし、主に秋冬出荷向けのさといもを広く生産しています。県内には系統的な栽培指導体制と出荷組合が整備されており、全国出荷にも強みがあります。

しかしながら、今年は天候変動や高齢農家の離農が響き、5%以上の減少。将来的には大規模経営体への集約やブランド化を通じて、生産力の維持・強化が求められます。

千葉県 ― 大消費地近郊の重要供給地

-

作付け面積:745ha(前年比 -13.37%)

千葉県は首都圏への近接性を活かした新鮮な地場出荷に強みを持つ産地です。砂地を中心とした排水性の良い畑で栽培され、早掘りの品種やブランド芋も開発されてきました。

しかし2023年は大幅な減少を記録し、13%以上のマイナス。主因は農地の都市化・後継者不足・生産コストの上昇とみられます。今後は高単価な品種や産直販路の強化が必要です。

埼玉県 ― 関東圏の伝統的な産地

-

作付け面積:717ha(前年比 -2.85%)

埼玉県では古くから「8つ頭」など伝統的なさといも品種の産地として知られており、正月や祝い事向けの需要が根強くあります。平坦地での栽培が多く、機械化の工夫も進んでいます。

他県と比較して減少率は小さく、これは地元市場と直売所を通じた流通が機能しているためと推察されます。今後は観光農業や郷土食との連携も可能性があります。

新潟県 ― 寒冷地型のさといも栽培

-

作付け面積:521ha(前年比 -1.7%)

新潟県では、水はけの良い山間部や中山間地域を中心に栽培され、寒さに強い品種を活かした生産が続いています。地域によってはブランド化された「えちご芋」なども存在します。

気候条件の変化によるリスクが比較的少ないことや、地元の加工需要との連携が1定の安定供給を支えています。減少幅も比較的小さく、中山間地域振興と結びつけた振興策が有望です。

9州南部(熊本・鹿児島)

熊本県

-

作付け面積:450ha(前年比 -2.8%)

熊本では温暖な気候を活かし、早掘り出荷や貯蔵型の栽培が進められています。今後は、干ばつ対策や収穫の省力化を支援する取り組みが必要です。

鹿児島県

-

作付け面積:449ha(前年比 -10.7%)

大幅な減少は、高温障害・台風・担い手の減少といった複数の要因が重なったと見られます。もともと米との輪作体系が中心だったため、他作物への転換も進んでいる状況です。

中部・関西圏の傾向

栃木県(448ha・-5.5%)・愛媛県(442ha・-0.45%)

関東内陸・4国中部の代表産地です。愛媛では減少幅が小さく、家庭菜園需要や地元直売向けの安定的な供給が背景にあります。

神奈川県(390ha・-0.26%)

大都市圏ながら地場野菜の振興が進み、作付面積は比較的堅調です。都市型農業のモデルとして今後注目されます。

今後の展望と課題

生産減少は継続、回復には構造変革が必要

さといもは重労働・管理負担が多く、新規就農者が3入しづらい作物です。今後も全国的な作付面積は減少傾向が続くと見込まれます。

加工需要・健康需要に活路あり

冷凍食品やレトルト、学校給食、海外向け冷凍惣菜など、加工向け用途の拡大が期待されます。また、低カロリー・高食物繊維食材としての再評価も、消費底上げの1因となる可能性があります。

省力化・集約化・ブランド戦略が鍵

今後の維持・発展には、選果・収穫の自動化、圃場の集約、契約栽培の導入、地場ブランドの育成など、構造的な改革が不可欠です。

コメント