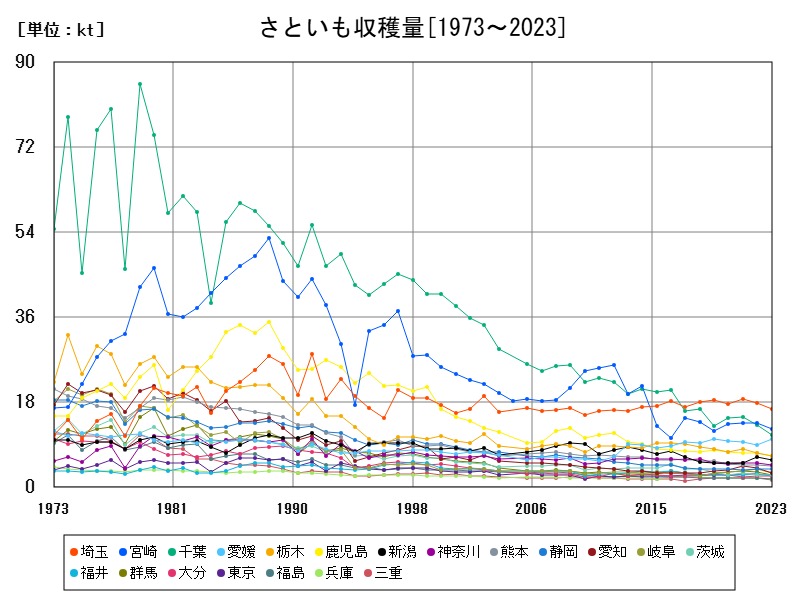

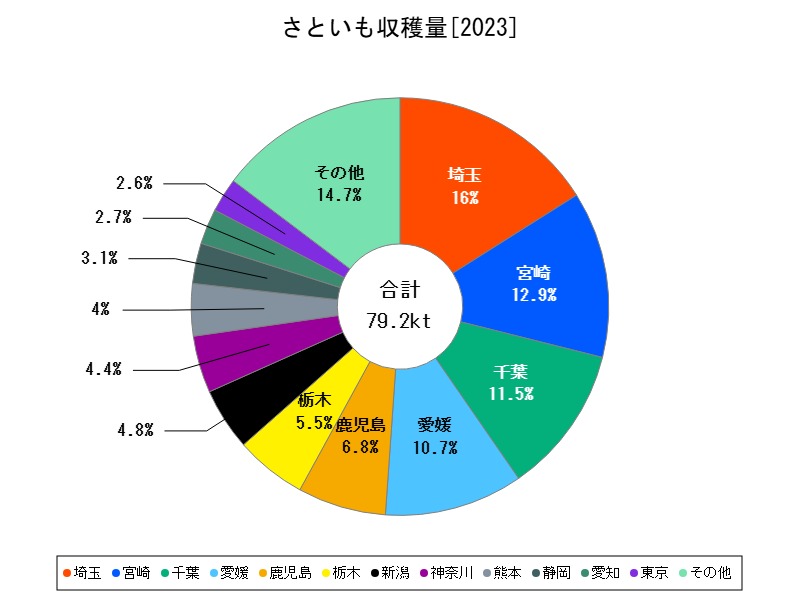

2023年の里芋の全国収穫量は12.67万tで前年比-8.65%と大幅減少。主産地の埼玉・宮崎・千葉など多くの県で減収となる中、愛媛県は+15.99%と好調。高齢化や気象不順が影響する中、今後は地域特化型の生産や加工需要への対応がカギ。担い手確保や省力化技術の導入が生産持続の要となる見通し。

さといもの収穫量ランキング

2023年

降順昇順

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 12.67 | 100 | -8.652 | |

| 1 | 埼玉 | 1.66 | 13.1 | -7.263 |

| 2 | 宮崎 | 1.23 | 9.708 | -9.559 |

| 3 | 千葉 | 1.1 | 8.682 | -16.67 |

| 4 | 愛媛 | 1.03 | 8.129 | +15.99 |

| 5 | 栃木 | 0.672 | 5.304 | -8.571 |

| 6 | 鹿児島 | 0.66 | 5.209 | -8.84 |

| 7 | 新潟 | 0.568 | 4.483 | -11.39 |

| 8 | 神奈川 | 0.48 | 3.788 | -4.762 |

| 9 | 熊本 | 0.459 | 3.623 | -4.772 |

| 10 | 静岡 | 0.387 | 3.054 | +2.111 |

| 11 | 愛知 | 0.312 | 2.463 | -25.18 |

| 12 | 岐阜 | 0.304 | 2.399 | -23.04 |

| 13 | 茨城 | 0.266 | 2.099 | -0.746 |

| 14 | 福井 | 0.258 | 2.036 | -9.474 |

| 15 | 群馬 | 0.254 | 2.005 | -19.11 |

| 16 | 大分 | 0.237 | 1.871 | +2.597 |

| 17 | 東京 | 0.234 | 1.847 | -14.29 |

| 18 | 福島 | 0.177 | 1.397 | -13.66 |

| 19 | 兵庫 | 0.173 | 1.365 | -7.979 |

| 20 | 三重 | 0.158 | 1.247 | -19.8 |

| 21 | 福岡 | 0.151 | 1.192 | -2.581 |

| 22 | 山形 | 0.141 | 1.113 | -25.4 |

| 23 | 富山 | 0.0963 | 0.76 | -13.24 |

| 24 | 大阪 | 0.0839 | 0.662 | |

| 25 | 岩手 | 0.0625 | 0.493 | -19.25 |

| 26 | 沖縄 | 0.0033 | 0.026 | -13.16 |

Copyright (c) 2014 Takemaru Hirai Released under the MIT license https://github.com/takemaru-hirai/japan-map

さといもの出荷量ランキング

2023年

降順昇順

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

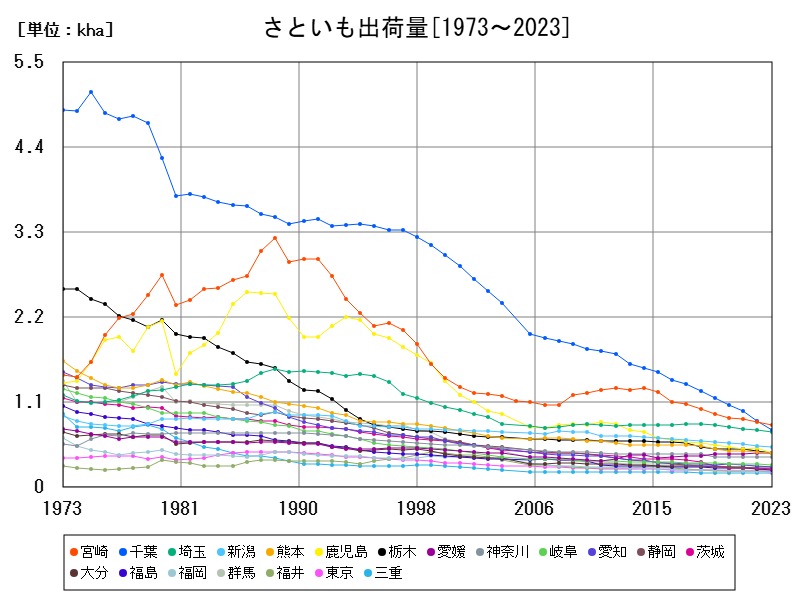

| 全国 | 8.63 | 100 | -8.484 | |

| 1 | 埼玉 | 1.27 | 14.72 | -7.299 |

| 2 | 宮崎 | 1.02 | 11.82 | -9.735 |

| 3 | 千葉 | 0.908 | 10.52 | -16.7 |

| 4 | 愛媛 | 0.85 | 9.849 | +18.22 |

| 5 | 鹿児島 | 0.542 | 6.28 | -12.44 |

| 6 | 栃木 | 0.438 | 5.075 | -8.176 |

| 7 | 新潟 | 0.382 | 4.426 | -16.78 |

| 8 | 神奈川 | 0.35 | 4.056 | -4.891 |

| 9 | 熊本 | 0.32 | 3.708 | -4.762 |

| 10 | 静岡 | 0.248 | 2.874 | +2.058 |

| 11 | 愛知 | 0.217 | 2.514 | -25.17 |

| 12 | 東京 | 0.209 | 2.422 | -14.69 |

| 13 | 福井 | 0.15 | 1.738 | -0.662 |

| 14 | 茨城 | 0.142 | 1.645 | -0.699 |

| 15 | 大分 | 0.142 | 1.645 | +2.899 |

| 16 | 群馬 | 0.116 | 1.344 | -19.44 |

| 17 | 岐阜 | 0.111 | 1.286 | -26 |

| 18 | 福岡 | 0.0849 | 0.984 | -2.638 |

| 19 | 山形 | 0.0776 | 0.899 | -25.38 |

| 20 | 福島 | 0.0743 | 0.861 | -12.38 |

| 21 | 大阪 | 0.0733 | 0.849 | +0.687 |

| 22 | 富山 | 0.0609 | 0.706 | -14.47 |

| 23 | 三重 | 0.0608 | 0.705 | -19.79 |

| 24 | 兵庫 | 0.0381 | 0.441 | -7.971 |

| 25 | 岩手 | 0.0315 | 0.365 | -19.23 |

| 26 | 沖縄 | 0.0028 | 0.0324 | -17.65 |

詳細なデータとグラフ

さといもの現状と今後

全国の収穫量に対し出荷量は約68.1%、3割強が自家消費、規格外、廃棄または加工用途に回っていることになります。年々規格外率の増加や選別基準の厳格化が課題であり、ロス削減や多用途展開が求められます。

今後の展望と持続可能な栽培への提言

地域特化型の生産体制

今後は埼玉・宮崎・愛媛のように、気候や地形に適応した地域ごとの特化型栽培が主流になります。全国的な1律拡大ではなく、効率と品質を両立した小規模集中型へ移行するでしょう。

加工・業務用対応の強化

家庭での調理頻度が減る中、皮むき済み・真空包装の業務用やカット野菜向けの需要が増加傾向にあります。収益性の向上とロス削減の両立を図るには、出荷段階での加工対応が必要です。

省力化技術と担い手支援

省力的な収穫機の導入やスマート農業技術の活用による負担軽減が、特に高齢化が進む地域では不可欠です。また、里芋特化型の研修や支援制度を整備し、若手農家の3入を促す必要があります。

おわりに

2023年の里芋収穫量は全国的に減少しましたが、愛媛県のように地域特化と地場流通を軸に拡大するケースも見られます。里芋は日本の食文化を支える重要な作物であり、生産の持続には気候への適応、労力軽減、そして高付加価値化が不可欠です。各地の特色を活かした戦略的な取り組みにより、未来の里芋農業が再生・発展していくことが期待されます。

コメント