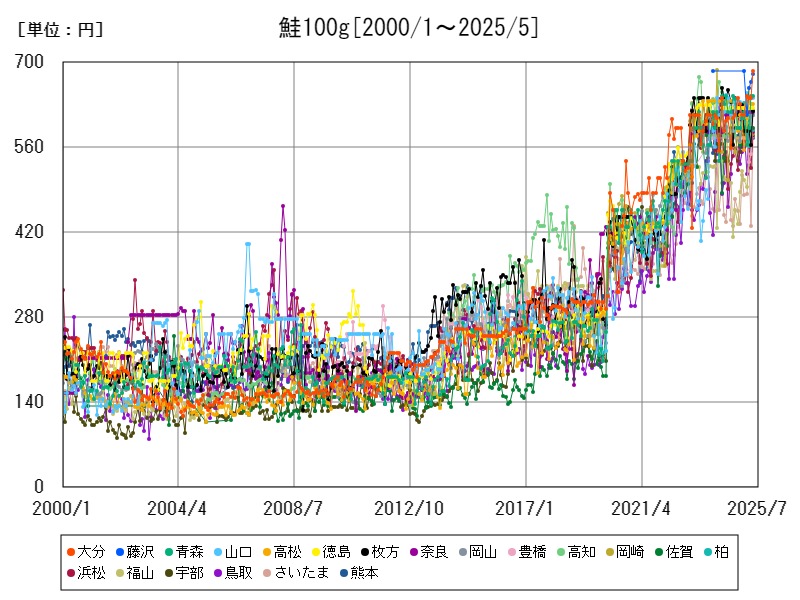

2025年5月の鮭100gあたりの全国平均は508.1円。大分(685円)、藤沢(681円)、青森(645円)などで高値を記録。価格は国際輸送費、為替、消費者の品質志向などの要因で上昇傾向。輸入鮭の比重が高い都市ほど価格が高くなる傾向がある。

都市別の鮭100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 511.6 | +5.545 | |

| 1 | 高松 | 658 | +3.459 |

| 2 | 奈良 | 653 | +6.352 |

| 3 | 青森 | 645 | +4.369 |

| 4 | 山口 | 641 | |

| 5 | 大分 | 641 | +5.428 |

| 6 | 徳島 | 624 | |

| 7 | 今治 | 624 | +17.51 |

| 8 | 高知 | 613 | +6.055 |

| 9 | 宇部 | 613 | +14.15 |

| 10 | 宇都宮 | 609 | +14.26 |

| 11 | 藤沢 | 597 | |

| 12 | 枚方 | 592 | -9.48 |

| 13 | 岐阜 | 591 | +8.242 |

| 14 | 熊本 | 589 | +1.727 |

| 15 | 佐賀 | 586 | +0.861 |

| 16 | 岡山 | 583 | +2.102 |

| 17 | 佐世保 | 582 | +10.86 |

| 18 | 長崎 | 565 | +11.88 |

| 19 | 浜松 | 564 | +14.87 |

| 20 | 豊橋 | 559 | |

| 21 | 松山 | 545 | -1.625 |

| 22 | 松阪 | 538 | +5.284 |

| 23 | 富山 | 538 | +12.55 |

| 24 | 宮崎 | 538 | +3.065 |

| 25 | 鳥取 | 537 | +16.49 |

| 26 | 相模原 | 537 | +11.41 |

| 27 | 名古屋 | 537 | +7.4 |

| 28 | 福岡 | 536 | +5.512 |

| 29 | 福山 | 534 | +5.534 |

| 30 | 東京都区部 | 533 | +5.128 |

| 31 | 川崎 | 530 | +6.855 |

| 32 | 浦安 | 527 | -1.862 |

| 33 | 前橋 | 527 | +5.4 |

| 34 | 神戸 | 526 | +15.35 |

| 35 | 大阪 | 517 | -5.138 |

| 36 | 姫路 | 514 | -14.9 |

| 37 | 西宮 | 511 | +5.797 |

| 38 | 福井 | 511 | |

| 39 | 北九州 | 511 | -3.947 |

| 40 | 柏 | 509 | |

| 41 | 伊丹 | 508 | +11.4 |

| 42 | 仙台 | 508 | +9.483 |

| 43 | 熊谷 | 505 | +6.765 |

| 44 | 千葉 | 491 | +2.292 |

| 45 | 立川 | 489 | +9.888 |

| 46 | 水戸 | 488 | +13.75 |

| 47 | 津 | 484 | +5.908 |

| 48 | 山形 | 484 | +12.82 |

| 49 | 松江 | 483 | +12.33 |

| 50 | さいたま | 481 | -5.686 |

| 51 | 鹿児島 | 474 | +24.74 |

| 52 | 川口 | 473 | +10.26 |

| 53 | 富士 | 473 | +17.37 |

| 54 | 和歌山 | 473 | -2.07 |

| 55 | 京都 | 472 | +5.83 |

| 56 | 札幌 | 471 | +0.426 |

| 57 | 所沢 | 470 | -8.738 |

| 58 | 秋田 | 468 | +2.407 |

| 59 | 広島 | 465 | +6.164 |

| 60 | 東大阪 | 464 | +8.159 |

| 61 | 長岡 | 462 | +17.86 |

| 62 | 横浜 | 462 | +4.525 |

| 63 | 金沢 | 457 | +1.106 |

| 64 | 旭川 | 451 | +8.153 |

| 65 | 新潟 | 451 | +13.03 |

| 66 | 小山 | 451 | -6.625 |

| 67 | 甲府 | 448 | +4.429 |

| 68 | 松本 | 447 | -7.645 |

| 69 | 堺 | 447 | +1.591 |

| 70 | 静岡 | 444 | -2.418 |

| 71 | 福島 | 443 | +5.981 |

| 72 | 郡山 | 441 | +2.797 |

| 73 | 日立 | 440 | +9.181 |

| 74 | 八王子 | 440 | +20.88 |

| 75 | 八戸 | 437 | +3.066 |

| 76 | 長野 | 431 | +10.23 |

| 77 | 大津 | 430 | -10.97 |

| 78 | 府中 | 400 | +6.667 |

| 79 | 盛岡 | 398 | +0.759 |

| 80 | 那覇 | 397 | +2.85 |

| 81 | 函館 | 355 | +2.011 |

詳細なデータとグラフ

鮭の小売価格の相場と推移

2025年5月時点の鮭100gあたりの全国平均価格は508.1円となっており、魚類の中ではやや高めの水準です。都市別に見ると、大分(685円)、藤沢(681円)、青森(645円)などが上位を占めており、500円台後半〜600円台での販売が主流の地域が多く見られます。

特に大分や藤沢など東西の都市が並んで価格上位にある点は、鮭が全国的に需要が高く、広範囲にわたって安定した流通網があることを反映しています。

都市別の価格傾向と特徴

大分(685円)

前年同月比+13.6%と大幅な上昇。9州地方の消費者は鮮魚に対する品質志向が高く、輸入冷凍よりもチルドや生鮭の需要が強いため、高品質なノルウェー産やチリ産の空輸品などが並ぶ傾向があり、それが価格上昇の背景となっています。

藤沢(681円)

神奈川県藤沢市では、都市圏の富裕層向けスーパーや百貨店での高付加価値商品の扱いが多く、「塩鮭」や「西京漬け」などの加工済み高級鮭の割合が高いため、価格が高騰しやすい傾向があります。

青森(645円)、山口(641円)

青森では国産の天然鮭(秋鮭)の流通があり、地元消費も活発。1方、山口は輸送コストの影響を受けやすい地理的条件であるため、価格が高止まりしやすいのが特徴です。

高松(631円)、徳島(624円)

4国地域は魚食文化が色濃く残るエリアで、味付け・加工鮭の需要が安定しています。価格がやや高いのは、加工によるコスト転嫁と輸送距離の影響です。

枚方(619円)、奈良(618円)

大阪や奈良の内陸部に位置する都市では、冷凍・解凍流通品の鮭が主流ですが、高級スーパーなどでの需要増により価格は高止まり傾向。

価格推移と最近の上昇要因

2020年以降の価格動向を見ると、コロナ禍後の物流混乱や原油高、為替変動の影響で輸入鮭価格は全体的に上昇基調となりました。具体的な要因としては:

-

国際輸送コストの上昇(空輸・船便ともに)

-

円安の進行により、ノルウェーやチリからの輸入品が高騰

-

需要の安定化と家庭内調理の回帰により、鮭需要が強まった

このような背景により、都市別の違い以上に全国的な高値傾向が継続しています。

鮭の生産と流通の特徴

鮭は日本では主に以下の2つのルートで供給されています。

輸入鮭

-

ノルウェー・チリ・ロシアなどからの冷凍または空輸

-

脂がのったトラウトサーモンやアトランティックサーモンが主流

-

安定供給可能だが、価格は為替や世界的需給に左右されやすい

国産鮭(秋鮭・銀鮭)

-

北海道や3陸地方を中心に水揚げされる天然物や1部養殖物

-

季節変動が大きく、秋季に価格上昇する傾向

-

国内流通が多いが、天候や海水温の影響を受けやすい

いずれも、都市部では高付加価値化・ブランド化が進んでおり、1般家庭向けでも価格が高めに設定されやすい傾向が強まっています。

今後の価格動向と地域差の展望

-

国際的な需給バランスや為替動向により、中長期的には鮭価格は高止まり

-

都市部では付加価値型(味噌漬け・粕漬け・スモークなど)の拡大

-

地方では地場産品志向が高まり、国産鮭の流通が活性化する可能性も

-

地理的な物流格差や購買層の消費性向により、都市別の価格差は今後も維持される見込み

コメント