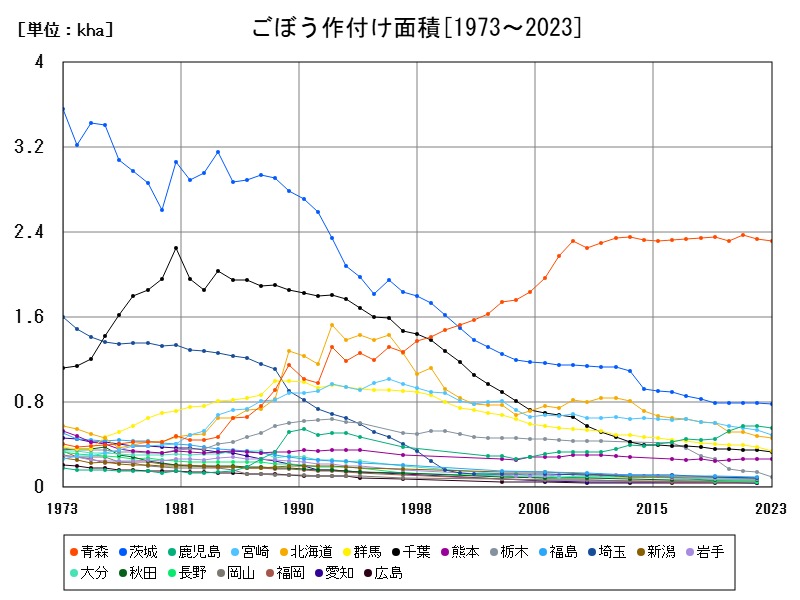

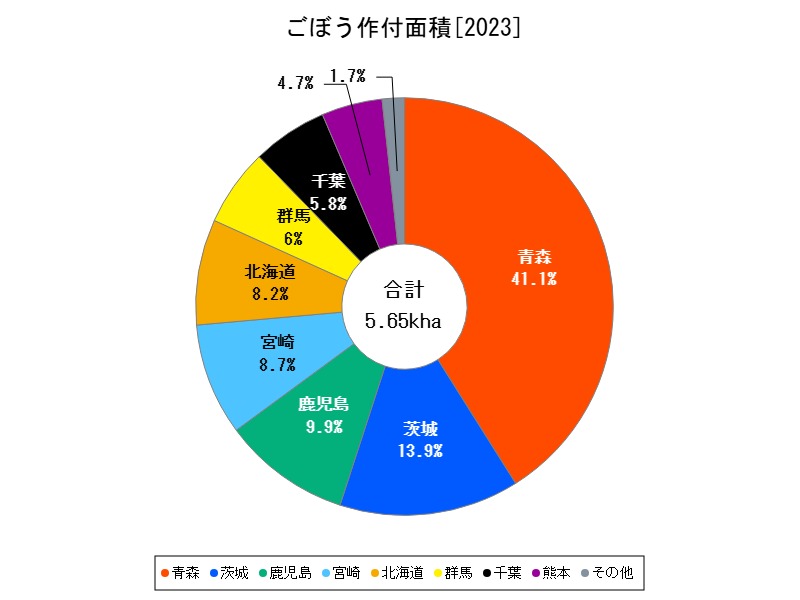

2023年のごぼう作付け面積は全国で6,880ha。最大産地は青森で全体の3割以上を占め、茨城や南九州も出荷を支える。一方、高齢化や労働負担の重さから全国的に減少傾向。今後は省力化や加工需要の拡大に対応した地域戦略が必要となる。

ごぼうの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 6880 | 100 | -3.641 | |

| 1 | 青森 | 2320 | 33.72 | -0.855 |

| 2 | 茨城 | 787 | 11.44 | -0.253 |

| 3 | 鹿児島 | 560 | 8.14 | -3.614 |

| 4 | 宮崎 | 490 | 7.122 | -9.259 |

| 5 | 北海道 | 462 | 6.715 | -4.149 |

| 6 | 群馬 | 338 | 4.913 | -9.867 |

| 7 | 千葉 | 329 | 4.782 | -5.187 |

| 8 | 熊本 | 266 | 3.866 | +1.527 |

| 9 | 栃木 | 97 | 1.41 | -32.64 |

詳細なデータとグラフ

ごぼうの現状と今後

2023年の全国ごぼう作付け面積は6,880haで、前年より約3.6%減少しました。ごぼうは食物繊維が豊富で健康志向の高まりとともに1定の需要がありますが、生産面では高齢化・人手不足・機械化の困難さなどから減少傾向が続いています。

また、ごぼうは深く根を張るため、土壌管理や収穫作業に手間がかかることが、生産意欲の減退にもつながっています。

青森県 ― 圧倒的なトップ産地

-

作付け面積:2,320ha(前年比 -0.855%)

青森県は全国のごぼう作付面積の約34%を占める日本1の産地です。特に、深く柔らかい火山灰土壌と冷涼な気候がごぼう栽培に適しており、長年にわたって安定供給を維持しています。

減少幅がわずかにとどまっているのは、生産組合の整備や機械化の導入によって生産効率が比較的高く保たれているためと考えられます。今後も、大規模経営体への集約化や契約栽培の推進が鍵となるでしょう。

茨城県 ― 首都圏供給を支える大消費地近接型産地

-

作付け面積:787ha(前年比 -0.253%)

茨城県は、青森に次ぐ全国第2位の産地です。首都圏に近く、鮮度の高い状態での出荷が可能な地理的優位性を持ちます。減少幅が小さいのは、根菜類全般に強い生産インフラと市場の安定性が背景にあると考えられます。

今後も安定的な市場があることから、若手農家の定着や直売・ブランド化戦略によって持続可能な栽培が期待されます。

鹿児島・宮崎 ― 冬季供給を担う南9州勢

鹿児島県

-

作付け面積:560ha(前年比 -3.614%)

冬場の供給が可能な温暖な気候を活かし、端境期に出荷できる優位性があります。ただし、近年は高温・干ばつリスクの増加や後継者問題から、作付け面積が徐々に減少しています。

宮崎県

-

作付け面積:490ha(前年比 -9.259%)

減少率が非常に大きく、気候変動の影響に加えて、畑作全体の競争激化や転作の進行が要因と見られます。今後、冬場の供給価値を高めつつ、省力化技術の導入が急務です。

北海道 ― 潜在力を秘めた生産地

-

作付け面積:462ha(前年比 -4.149%)

広大な畑作地帯でのごぼう栽培は機械化との相性がよく、生産性は高いものの、気象リスクや作付けの優先順位の問題により、減少傾向にあります。

将来的には、広域出荷のインフラ整備と業務需要との連携によって、生産量が回復する可能性もあります。

群馬・千葉 ― 中間地帯の堅実な生産

群馬県

-

作付け面積:338ha(前年比 -9.867%)内陸性の気候と高原野菜の1角としてごぼうも生産されてきましたが、高齢化と兼業農家の離農が顕著で、急速に面積が減少しています。

千葉県

-

作付け面積:329ha(前年比 -5.187%)茨城と同様、首都圏供給の重要地ですが、住宅開発や畑地の競合により作付面積が年々減少しています。今後は、地域ブランドとしての差別化戦略が求められます。

熊本・栃木 ― 増減の分かれる地域

熊本県

-

作付け面積:266ha(前年比 +1.527%)ごぼう栽培の中で数少ない作付け増加県。温暖な気候と年内出荷のタイミングが評価されており、地元市場と加工向けのニーズが成長要因となっています。

栃木県

-

作付け面積:97ha(前年比 -32.64%)大幅な減少を記録し、生産基盤の崩壊が懸念される地域です。他作物への転換、農地の縮小、担い手不在など、複合的な問題が集中していると見られます。

今後の展望と課題

労働集約作物ゆえの限界

ごぼうは収穫作業が特に重労働であり、高齢化の影響が顕著に表れる作物です。土壌管理も厳しく、機械化の難しさが作付け面積減少の主要因となっています。

消費は堅調、加工需要の拡大

国内では、ごぼうを用いたきんぴらや惣菜向け、さらにはごぼう茶などの健康志向製品の需要が底堅く、加工業務用としての需要は今後も見込まれる分野です。

生産維持には地域戦略と支援が鍵

特定地域に集中する生産構造は効率的である反面、1極依存によるリスクも存在します。今後は、地場ブランドの強化、法人化、ICT農業の導入などが重要となります。

コメント