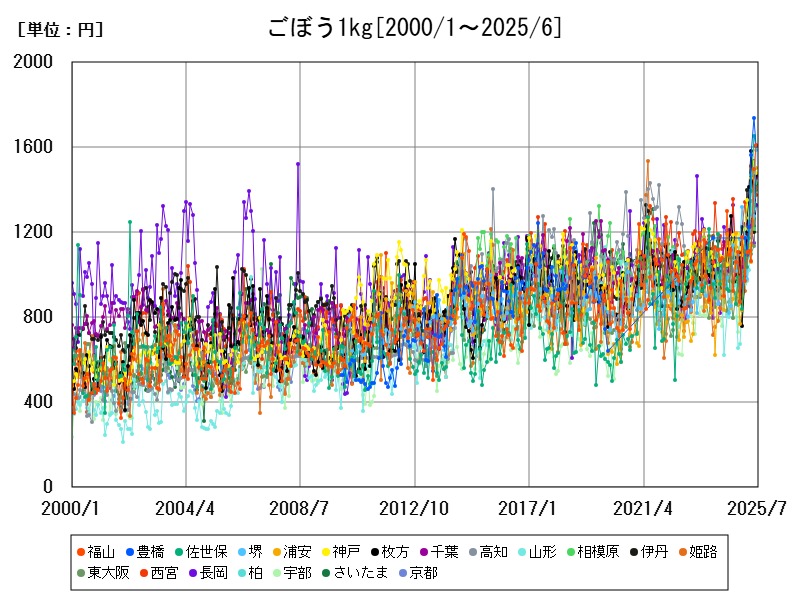

2025年5月のごぼう1kg全国平均価格は1175円で、前年同月比は+26.54%と大幅上昇。特に佐世保(+76.58%)、神戸(+46.32%)、西宮(+39.96%)など西日本の主要都市で高騰が顕著。生産コスト上昇や気候変動による収穫減、輸送費増加が主因。健康志向の需要増も影響し、短期的には価格変動が続く見込み。

都市別のごぼう1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1193 | +27.92 | |

| 1 | 福山 | 1613 | +47.31 |

| 2 | 豊橋 | 1608 | |

| 3 | 佐世保 | 1606 | +74.19 |

| 4 | 堺 | 1588 | +93.66 |

| 5 | 浦安 | 1503 | +30.58 |

| 6 | 神戸 | 1479 | +30.31 |

| 7 | 枚方 | 1469 | +27.85 |

| 8 | 千葉 | 1461 | +43.8 |

| 9 | 高知 | 1455 | +43.92 |

| 10 | 山形 | 1452 | +81.5 |

| 11 | 相模原 | 1434 | +22.88 |

| 12 | 伊丹 | 1426 | +25.53 |

| 13 | 姫路 | 1411 | +45.61 |

| 14 | 東大阪 | 1399 | +60.62 |

| 15 | 西宮 | 1376 | +14.95 |

| 16 | 長岡 | 1329 | +9.563 |

| 17 | 柏 | 1328 | |

| 18 | 宇部 | 1324 | +59.71 |

| 19 | 京都 | 1323 | +20.6 |

| 20 | さいたま | 1323 | +20.38 |

| 21 | 藤沢 | 1309 | |

| 22 | 浜松 | 1304 | +42.05 |

| 23 | 新潟 | 1301 | +20.13 |

| 24 | 郡山 | 1299 | +35.03 |

| 25 | 山口 | 1292 | +17.03 |

| 26 | 東京都区部 | 1289 | +25.63 |

| 27 | 今治 | 1282 | +54.27 |

| 28 | 川崎 | 1274 | +14.36 |

| 29 | 八王子 | 1272 | +48.6 |

| 30 | 大阪 | 1265 | +15.74 |

| 31 | 岡山 | 1249 | +49.76 |

| 32 | 松本 | 1240 | +42.53 |

| 33 | 松阪 | 1228 | +34.8 |

| 34 | 金沢 | 1217 | +54.83 |

| 35 | 小山 | 1197 | +14 |

| 36 | 福島 | 1195 | +12.74 |

| 37 | 立川 | 1183 | +10.05 |

| 38 | 松山 | 1179 | +17.9 |

| 39 | 仙台 | 1179 | +12.61 |

| 40 | 名古屋 | 1176 | +31.25 |

| 41 | 岐阜 | 1174 | +27.06 |

| 42 | 秋田 | 1173 | +33.75 |

| 43 | 富山 | 1172 | +23.37 |

| 44 | 宇都宮 | 1158 | +48.84 |

| 45 | 松江 | 1154 | +15.52 |

| 46 | 熊谷 | 1153 | +44.13 |

| 47 | 長崎 | 1147 | +18.74 |

| 48 | 日立 | 1143 | +32.75 |

| 49 | 函館 | 1143 | +82.59 |

| 50 | 津 | 1142 | +71.47 |

| 51 | 静岡 | 1140 | +29.11 |

| 52 | 青森 | 1137 | +19.43 |

| 53 | 大分 | 1136 | +51.87 |

| 54 | 広島 | 1133 | +32.21 |

| 55 | 長野 | 1130 | +1.71 |

| 56 | 福岡 | 1122 | +12.76 |

| 57 | 富士 | 1117 | -1.586 |

| 58 | 府中 | 1103 | +2.414 |

| 59 | 宮崎 | 1100 | +26.15 |

| 60 | 所沢 | 1094 | +18.78 |

| 61 | 徳島 | 1093 | +30.74 |

| 62 | 甲府 | 1074 | +17.25 |

| 63 | 前橋 | 1054 | +33.76 |

| 64 | 福井 | 1048 | +66.09 |

| 65 | 那覇 | 1033 | -3.187 |

| 66 | 川口 | 1028 | +26.76 |

| 67 | 奈良 | 1022 | +24.03 |

| 68 | 横浜 | 1021 | +3.866 |

| 69 | 熊本 | 1011 | +31.3 |

| 70 | 大津 | 1009 | +21.71 |

| 71 | 佐賀 | 1000 | +31.75 |

| 72 | 鳥取 | 986 | +4.449 |

| 73 | 旭川 | 962 | +59.54 |

| 74 | 水戸 | 945 | +24.02 |

| 75 | 鹿児島 | 944 | +0.747 |

| 76 | 札幌 | 894 | +11.33 |

| 77 | 北九州 | 872 | +2.347 |

| 78 | 高松 | 862 | +32.41 |

| 79 | 八戸 | 832 | -24.91 |

| 80 | 和歌山 | 816 | -3.088 |

| 81 | 盛岡 | 556 | -5.603 |

詳細なデータとグラフ

ごぼうの小売価格の相場と推移

2025年5月のごぼう1kgの全国平均価格は1175円となっています。前年同月比では平均で+26.54%と大幅な価格上昇が見られ、特に1部の都市で顕著な高騰が起きています。全体的に需要の増加や生産コストの上昇が影響していると考えられます。

高価格都市の特徴と価格推移

-

豊橋(1739円)、佐世保(1651円)、西宮(1534円)、神戸(1532円)など、西日本の主要都市を中心に高い価格が続いています。

-

佐世保は前年同月比で+76.58%、神戸は+46.32%、西宮は+39.96%、府中は+29.64%と大幅な増加が目立ち、地域による需要増加や供給制約が価格を押し上げています。

-

豊橋や福山なども価格は高止まりしており、東海から9州エリアのごぼう需要の強さが反映されています。

中価格帯都市の動向とその背景

-

浦安(1489円)、柏(1430円)、府中(1417円)、藤沢(1414円)、鹿児島(1399円)なども全国平均を上回る水準で推移しています。

-

これらの都市では、首都圏近郊や地方都市の中で物流コストや人件費の上昇が価格転嫁されていると考えられます。

-

1部都市では前年より比較的緩やかな価格上昇にとどまっているものの、全体としては供給不足や輸送費の高騰が継続的な値上げ要因となっています。

価格高騰の原因と今後の展望

-

ごぼうの価格高騰の主な要因は、生産コストの上昇(肥料や農機具、燃料費の高騰)、気候変動による生産量の不安定化、そして輸送コストの増加です。

-

特に、労働力不足や輸送費の上昇は地方から都市への供給チェーンに大きな負担を与えています。

-

また、健康志向の高まりによりごぼうの需要が増加していることも価格上昇に拍車をかけています。

-

今後は、効率的な生産技術の導入や新たな流通ルートの開拓が課題となり、価格の安定化が期待されますが、短期的には価格変動が続く可能性があります。

コメント