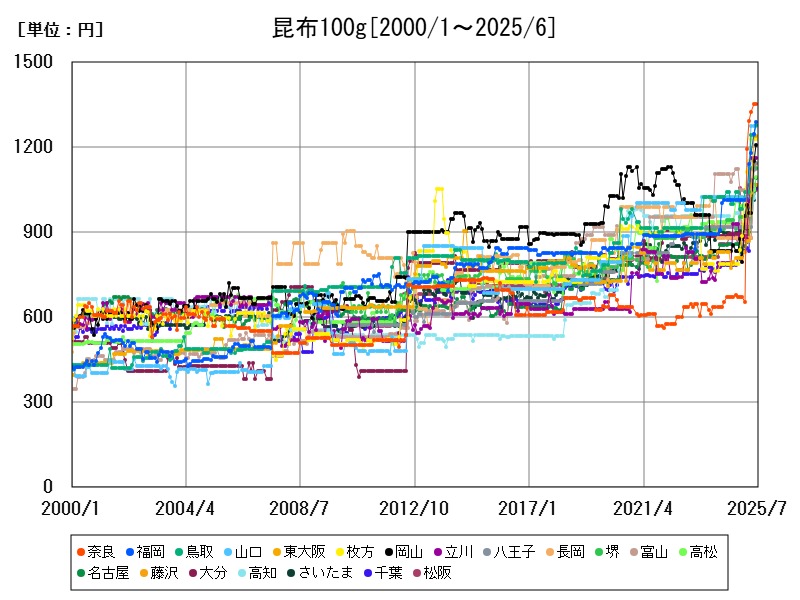

昆布100gの小売価格は2025年5月時点で平均917.6円、特に奈良や山口、福岡など関西圏や西日本の都市で高値が目立ちます。前年同月比で平均+15.69%の上昇を示し、奈良は100%超の大幅増。価格高騰は北海道の生産環境変化、物流費の増加、需要増加が背景にあります。昆布は北海道が主要産地で、自然条件に影響を受けやすい海産物です。

都市別の昆布100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 931.8 | +17.28 | |

| 1 | 奈良 | 1354 | +101.2 |

| 2 | 福岡 | 1288 | +27.02 |

| 3 | 鳥取 | 1279 | +22.63 |

| 4 | 山口 | 1276 | +24.49 |

| 5 | 東大阪 | 1241 | +49.16 |

| 6 | 枚方 | 1231 | +56.02 |

| 7 | 岡山 | 1209 | +45.14 |

| 8 | 立川 | 1161 | +46.96 |

| 9 | 八王子 | 1144 | +24.48 |

| 10 | 長岡 | 1141 | +29.66 |

| 11 | 堺 | 1126 | +19.41 |

| 12 | 富山 | 1122 | +1.355 |

| 13 | 高松 | 1095 | +16.86 |

| 14 | 名古屋 | 1091 | +27.01 |

| 15 | 藤沢 | 1068 | |

| 16 | 大分 | 1067 | +19.22 |

| 17 | 高知 | 1066 | +11.16 |

| 18 | さいたま | 1062 | +18.26 |

| 19 | 千葉 | 1056 | +34.87 |

| 20 | 松阪 | 1048 | +19.23 |

| 21 | 豊橋 | 1046 | |

| 22 | 大阪 | 1046 | +21.35 |

| 23 | 相模原 | 1024 | +10.82 |

| 24 | 岐阜 | 1021 | +37.05 |

| 25 | 北九州 | 1021 | +23.31 |

| 26 | 那覇 | 1016 | +11.77 |

| 27 | 青森 | 1009 | +47.08 |

| 28 | 函館 | 980 | +48.48 |

| 29 | 柏 | 977 | |

| 30 | 今治 | 973 | +13.93 |

| 31 | 宇都宮 | 965 | +26.81 |

| 32 | 前橋 | 964 | +9.173 |

| 33 | 津 | 961 | +11.23 |

| 34 | 川崎 | 955 | +12.49 |

| 35 | 仙台 | 947 | +9.861 |

| 36 | 静岡 | 941 | +6.208 |

| 37 | 東京都区部 | 935 | +10.65 |

| 38 | 旭川 | 933 | +32.15 |

| 39 | 日立 | 933 | +33.1 |

| 40 | 松本 | 924 | +2.781 |

| 41 | 横浜 | 915 | +14.95 |

| 42 | 福島 | 905 | +15.43 |

| 43 | 浦安 | 896 | +32.35 |

| 44 | 徳島 | 884 | +3.392 |

| 45 | 札幌 | 882 | +20.82 |

| 46 | 広島 | 881 | +10.96 |

| 47 | 鹿児島 | 872 | -2.461 |

| 48 | 浜松 | 864 | +9.645 |

| 49 | 川口 | 859 | +13.03 |

| 50 | 富士 | 857 | +19.19 |

| 51 | 秋田 | 855 | +6.742 |

| 52 | 松江 | 848 | +2.788 |

| 53 | 和歌山 | 845 | +1.441 |

| 54 | 福山 | 839 | +12.77 |

| 55 | 盛岡 | 836 | +34.84 |

| 56 | 熊谷 | 829 | +5.74 |

| 57 | 甲府 | 825 | +10.15 |

| 58 | 郡山 | 821 | +16.45 |

| 59 | 松山 | 819 | +19.56 |

| 60 | 府中 | 816 | +6.806 |

| 61 | 伊丹 | 815 | +12.26 |

| 62 | 小山 | 811 | +8.713 |

| 63 | 水戸 | 786 | +6.216 |

| 64 | 新潟 | 786 | -3.794 |

| 65 | 金沢 | 776 | +15.3 |

| 66 | 大津 | 774 | -4.797 |

| 67 | 宇部 | 771 | +26.6 |

| 68 | 長崎 | 770 | +11.76 |

| 69 | 神戸 | 765 | +6.993 |

| 70 | 西宮 | 760 | +8.883 |

| 71 | 山形 | 759 | +1.743 |

| 72 | 京都 | 739 | +0.136 |

| 73 | 佐賀 | 737 | +5.286 |

| 74 | 長野 | 734 | +1.662 |

| 75 | 佐世保 | 728 | |

| 76 | 福井 | 721 | +3.89 |

| 77 | 熊本 | 715 | +6.716 |

| 78 | 所沢 | 698 | -1.69 |

| 79 | 宮崎 | 677 | |

| 80 | 姫路 | 666 | +4.225 |

| 81 | 八戸 | 645 | +38.71 |

詳細なデータとグラフ

昆布の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での昆布100gの全国平均価格は917.6円ですが、都市別に見ると奈良(1354円)、山口(1276円)、福岡(1247円)、鳥取(1245円)など西日本の都市が特に高価格帯に位置しています。東大阪や枚方といった関西圏の都市も高水準で、都市圏の中でも関西地域における昆布需要の高さがうかがえます。比較的価格が高い地域は、昆布を使った伝統料理や出汁文化が強い地域が多い傾向にあります。

これまでの価格推移

前年同月比での平均増加率は+15.69%と大きな伸びを示しています。特に奈良が+101.2%と突出しており、次いで東大阪(+49.04%)、枚方(+56.02%)、立川(+46.96%)など関西圏や中部圏での価格上昇が目立ちます。これは供給制約や輸送コストの上昇、需要増加など複合的な要因が関係していると考えられます。

価格高騰の主な原因

昆布の価格高騰は以下の要因が挙げられます。

-

自然環境の影響:昆布の主要生産地である北海道の気候変動や海水温の上昇が収穫量減少に直結。

-

輸送コストの増加:燃料価格の高騰に伴う物流費用の増加が小売価格に影響。

-

需要の増加:和食ブームや健康志向の高まりによる昆布需要増。特に関西圏では出汁文化が根強く、価格が反映されやすい。

-

供給の制約:コロナ禍の影響で漁業者数の減少や加工業者の生産能力低下も価格上昇に寄与。

昆布の生産の特徴

昆布は主に北海道沿岸で生産され、国内最大の産地は北海道道南地域です。生産には冷たい海水と適度な潮流が重要であり、自然環境の変化に大きく影響を受けやすい海産物です。収穫は秋から冬にかけてが中心で、加工して乾燥昆布として全国に流通します。品質の良い昆布は高値で取引されるため、産地ごとの品質差も価格差の1因となっています。

コメント