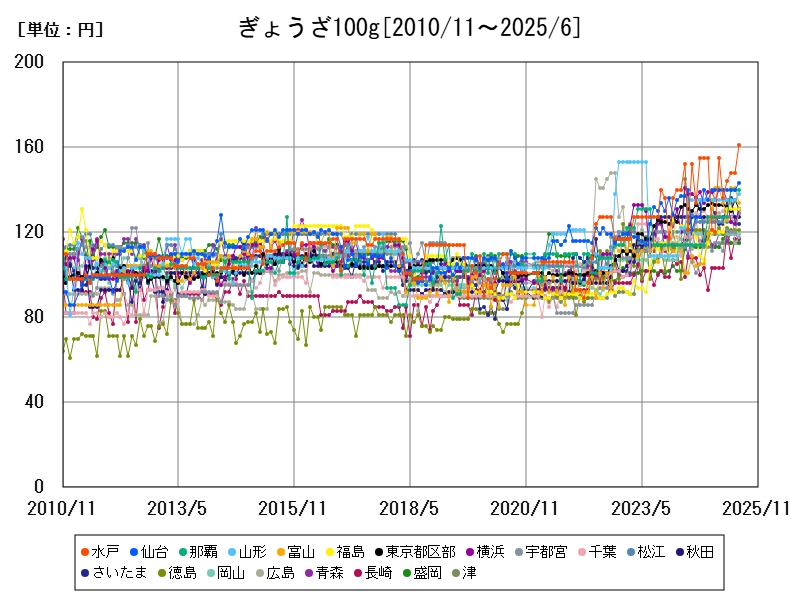

2025年5月のぎょうざ100gの全国平均価格は113.6円で、水戸や富山、那覇などが特に高額です。前年同月比では平均4.87%の価格上昇で、富山が39.6%と大幅に値上がりしました。原材料費や物流、人件費の高騰が価格を押し上げており、地域ごとの価格差とその是正が今後の課題です。

都市別のぎょうざ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 114.9 | +5.51 | |

| 1 | 水戸 | 161 | +5.921 |

| 2 | 仙台 | 143 | +18.18 |

| 3 | 那覇 | 140 | +22.81 |

| 4 | 山形 | 138 | +2.222 |

| 5 | 富山 | 134 | +22.94 |

| 6 | 福島 | 131 | +8.264 |

| 7 | 横浜 | 131 | -5.072 |

| 8 | 東京都区部 | 131 | +0.769 |

| 9 | 松江 | 129 | +0.781 |

| 10 | 宇都宮 | 129 | +21.7 |

| 11 | 千葉 | 129 | +9.322 |

| 12 | 秋田 | 127 | |

| 13 | さいたま | 124 | +5.085 |

| 14 | 徳島 | 121 | |

| 15 | 岡山 | 119 | |

| 16 | 広島 | 118 | +5.357 |

| 17 | 青森 | 117 | -1.681 |

| 18 | 長崎 | 117 | +8.333 |

| 19 | 盛岡 | 115 | +1.77 |

| 20 | 津 | 115 | -3.361 |

| 21 | 宮崎 | 115 | +7.477 |

| 22 | 山口 | 114 | -0.87 |

| 23 | 甲府 | 113 | |

| 24 | 名古屋 | 113 | +5.607 |

| 25 | 熊本 | 112 | +8.738 |

| 26 | 長野 | 111 | +3.738 |

| 27 | 金沢 | 111 | -10.48 |

| 28 | 佐賀 | 111 | +7.767 |

| 29 | 高知 | 110 | -3.509 |

| 30 | 大分 | 110 | |

| 31 | 静岡 | 109 | -5.217 |

| 32 | 福井 | 109 | |

| 33 | 前橋 | 109 | +1.869 |

| 34 | 高松 | 108 | +2.857 |

| 35 | 札幌 | 108 | |

| 36 | 福岡 | 107 | +20.22 |

| 37 | 松山 | 107 | +3.883 |

| 38 | 鳥取 | 105 | +1.942 |

| 39 | 岐阜 | 104 | +1.961 |

| 40 | 鹿児島 | 103 | +6.186 |

| 41 | 大阪 | 98 | +38.03 |

| 42 | 新潟 | 96 | -9.434 |

| 43 | 奈良 | 93 | +30.99 |

| 44 | 大津 | 93 | +16.25 |

| 45 | 神戸 | 90 | +2.273 |

| 46 | 京都 | 90 | +34.33 |

| 47 | 和歌山 | 82 | +24.24 |

詳細なデータとグラフ

ぎょうざの小売価格の相場と推移

2025年5月時点のぎょうざ100gの全国平均価格は113.6円です。価格が高い都市は、水戸(148円)、富山(141円)、那覇(140円)、仙台(140円)、東京都区部(135円)、山形(135円)、福島(131円)、秋田(127円)、松江(125円)、さいたま(125円)といった順です。地方都市から大都市まで幅広い地域で価格のばらつきが見られます。

都市別の価格傾向と地域性

水戸・富山・那覇の高価格

水戸と富山では特に価格が高く、前年同月比では水戸が+22.31%、富山が+39.6%と大きな上昇を示しています。那覇も+22.81%の増加で、流通コストや地元需要の影響が価格を押し上げていると考えられます。

仙台・東京都区部の中程度価格

仙台や東京都区部は135〜140円程度で、全国平均を上回る価格ですが、比較的安定した価格帯にあります。大都市圏の競争激化や効率的な流通システムが影響している可能性があります。

地方都市の価格差

山形、福島、秋田、松江、さいたまなどの地方都市では価格差があり、さいたまは前年より-1.575%の減少が見られる1方、福島や秋田は増加傾向にあります。地域の生産体制や供給環境が影響していると考えられます。

価格推移と増減の背景

前年同月比で全国平均は+4.87%と全体的には上昇傾向です。特に富山の価格上昇率が大きく、地域別での価格変動は流通経費の違いや需要変動、原材料価格の地域差などが要因となっています。逆にさいたま市の価格が若干減少したことは、地元生産や流通効率の向上が考えられます。

価格高騰の主な要因

原材料価格の上昇

豚肉、キャベツなど主要な原料の価格高騰がぎょうざ価格に影響しています。特に国際的な飼料価格の上昇が原料コストを押し上げています。

物流コストとエネルギー価格の増加

燃料費の高騰による物流コスト上昇が、特に離島や内陸部の都市で価格を高める要因です。

人件費の上昇と人手不足

製造や販売現場での人件費増加が価格に反映されています。特に地方の工場や店舗で顕著です。

今後の展望と課題

価格の安定化には、地元産原料の活用拡大や物流の効率化、製造プロセスの自動化が必要です。また、消費者の価格感度を考慮しつつ、付加価値商品の開発や販路拡大も求められます。地域ごとの価格差是正も課題です。

コメント