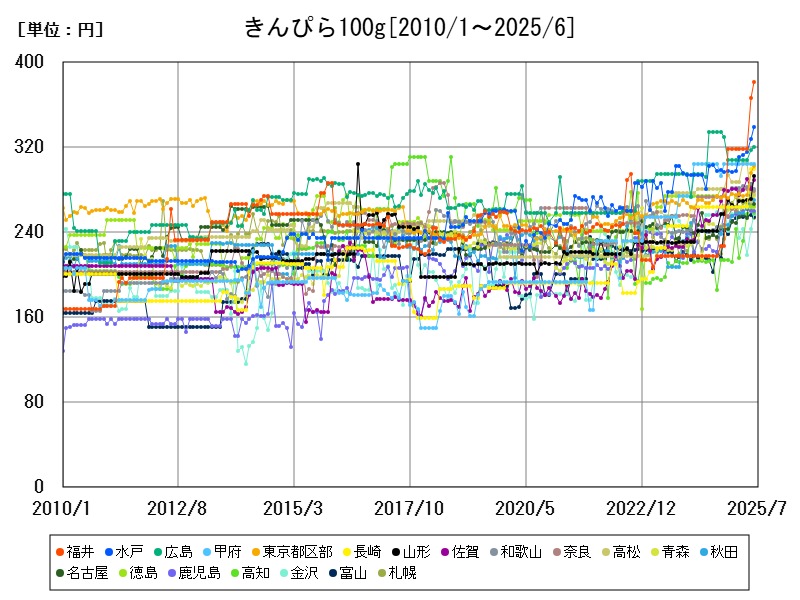

2025年5月のきんぴら100gの全国平均価格は245.3円。福井(366円)や水戸(328円)で高価格が目立ち、前年からは平均で6.888%の上昇。特に福井は67.89%の急騰。価格高騰の要因は原材料費やエネルギーコストの増加、物流費や人件費の上昇が主因。今後は安定供給と効率化が課題。

都市別のきんぴら100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 246.6 | +7.455 | |

| 1 | 福井 | 381 | +74.77 |

| 2 | 水戸 | 339 | +12.25 |

| 3 | 広島 | 320 | -4.192 |

| 4 | 甲府 | 304 | |

| 5 | 東京都区部 | 302 | +12.69 |

| 6 | 長崎 | 300 | +13.64 |

| 7 | 山形 | 293 | +21.58 |

| 8 | 佐賀 | 289 | +15.14 |

| 9 | 和歌山 | 281 | +17.08 |

| 10 | 奈良 | 279 | +2.198 |

| 11 | 高松 | 276 | -1.779 |

| 12 | 青森 | 274 | +10.48 |

| 13 | 秋田 | 270 | +12.5 |

| 14 | 名古屋 | 267 | +13.14 |

| 15 | 徳島 | 264 | -3.65 |

| 16 | 鹿児島 | 260 | +14.54 |

| 17 | 高知 | 258 | +21.13 |

| 18 | 金沢 | 257 | +0.391 |

| 19 | 富山 | 254 | +18.69 |

| 20 | 札幌 | 253 | +8.12 |

| 21 | 横浜 | 249 | -1.969 |

| 22 | 岐阜 | 247 | +30.69 |

| 23 | 仙台 | 246 | +20 |

| 24 | 宮崎 | 244 | +0.826 |

| 25 | 新潟 | 243 | +4.741 |

| 26 | 宇都宮 | 242 | +21.61 |

| 27 | 大津 | 240 | -1.639 |

| 28 | 神戸 | 236 | -2.075 |

| 29 | 長野 | 233 | -3.719 |

| 30 | 津 | 231 | +3.125 |

| 31 | 千葉 | 231 | -6.855 |

| 32 | 松江 | 230 | +6.481 |

| 33 | 福岡 | 224 | +0.901 |

| 34 | さいたま | 224 | +5.164 |

| 35 | 京都 | 217 | +3.828 |

| 36 | 鳥取 | 213 | |

| 37 | 岡山 | 213 | |

| 38 | 那覇 | 207 | +31.85 |

| 39 | 大阪 | 201 | +5.236 |

| 40 | 熊本 | 198 | |

| 41 | 山口 | 198 | +1.02 |

| 42 | 福島 | 197 | |

| 43 | 盛岡 | 196 | +3.158 |

| 44 | 前橋 | 186 | +9.412 |

| 45 | 大分 | 180 | -4.255 |

| 46 | 松山 | 179 | -4.278 |

| 47 | 静岡 | 162 | -12.9 |

詳細なデータとグラフ

きんぴらの小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのきんぴら100gの全国平均価格は245.3円となっています。最も価格が高い都市は福井(366円)、次いで水戸(328円)、広島(317円)、甲府(304円)、長崎(300円)、東京都区部(296円)、和歌山・名古屋(285円)、奈良・佐賀(281円)と続きます。福井の価格は全国平均を大幅に上回っており、地域によって大きな価格差が存在します。

都市別価格傾向と地域特性の分析

北陸・東北圏の高価格傾向

福井や水戸といった北陸・東北地方の都市はきんぴらの価格が高く、特に福井は全国平均を50%以上上回っています。これは地域の原材料コストや加工コスト、物流事情、または高付加価値商品の需要が影響していると推察されます。

大都市圏の中価格帯

東京都区部や名古屋などの大都市圏は中価格帯に位置し、消費者の多様なニーズに対応しつつ、競争が激しいため価格が1定の範囲に収まっています。

9州圏の安定した価格

長崎や佐賀は全国平均付近で、地域の食文化や流通ネットワークの影響で価格は安定している印象です。

価格推移と高騰の要因

きんぴらの価格は前年同月比で全国平均+6.888%の増加を記録しました。特に福井では+67.89%という異例の高騰を見せ、水戸(+16.73%)、和歌山(+18.26%)、名古屋(+21.28%)などでも顕著な上昇があります。1方で奈良はわずかに+2.93%と比較的安定しています。

高騰の要因

-

原材料価格の上昇:ごぼうや人3、調味料などの価格が世界的な需給変動や天候不順の影響を受けています。

-

エネルギーコストの増加:加工・流通に伴う燃料費・電力費の高騰が影響。

-

物流費用の変動:地方における輸送コストの増大が価格に反映。

-

労働コストの上昇:加工業者の人件費が上昇傾向にあり、特に地方では影響が大きい。

今後の展望と課題

きんぴらは伝統的な和惣菜の1つである1方、価格上昇が消費者の購買意欲に影響を及ぼす懸念があります。今後は原材料の安定供給と効率的な流通体制の整備、そして地域ごとの価格差を考慮した戦略的な商品開発が必要となります。また、健康志向の高まりに対応した付加価値商品の開発も鍵となるでしょう。

コメント