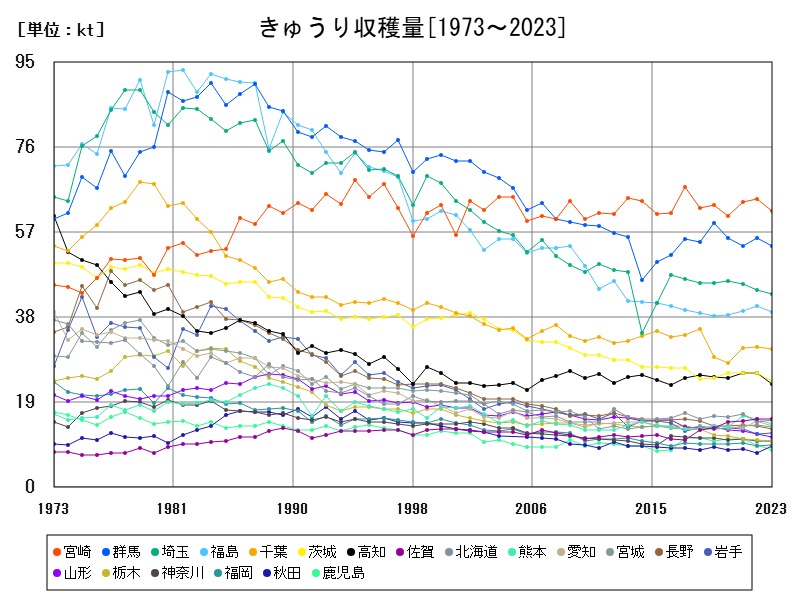

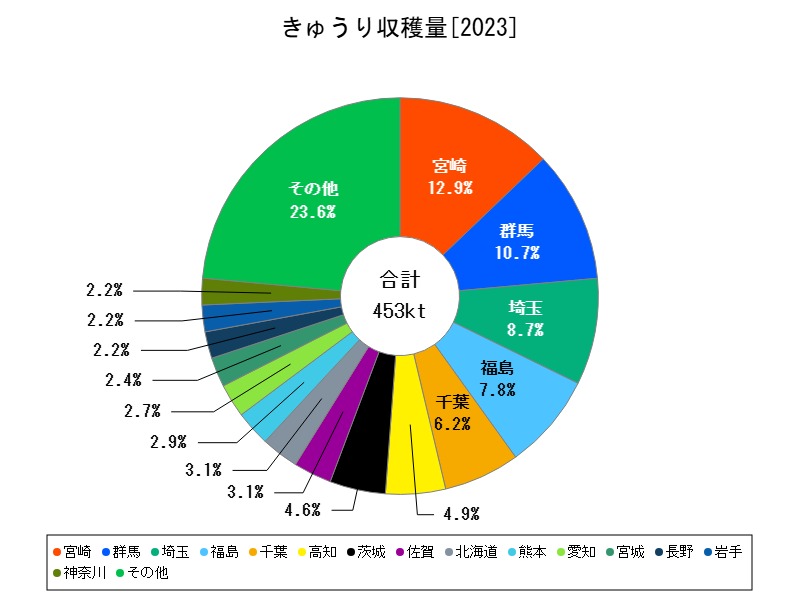

2023年の日本のきゅうり収穫量は530.2千tで、前年比3.35%の減少。主産地・宮崎県や群馬県、埼玉県など多くの県で減少傾向が続いており、特に高知や熊本、茨城の落ち込みが顕著。一方、北海道のみ増加傾向で今後の新産地候補に。高温障害、施設老朽化、労働力不足が課題となっており、今後は周年栽培の効率化と担い手支援、地域特性に応じた再編が求められる。

きゅうりの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 530.2 | 100 | -3.354 | |

| 1 | 宮崎 | 61.7 | 11.64 | -4.341 |

| 2 | 群馬 | 53.9 | 10.17 | -3.405 |

| 3 | 埼玉 | 43.3 | 8.167 | -1.591 |

| 4 | 福島 | 39.2 | 7.393 | -3.21 |

| 5 | 千葉 | 30.9 | 5.828 | -1.592 |

| 6 | 茨城 | 23.7 | 4.47 | -7.059 |

| 7 | 高知 | 23.2 | 4.376 | -9.02 |

| 8 | 佐賀 | 15.2 | 2.867 | -0.654 |

| 9 | 北海道 | 15 | 2.829 | +3.448 |

| 10 | 熊本 | 14.2 | 2.678 | -7.19 |

| 11 | 愛知 | 13.7 | 2.584 | -8.054 |

| 12 | 宮城 | 13.5 | 2.546 | -2.878 |

| 13 | 長野 | 13.1 | 2.471 | -4.38 |

| 14 | 岩手 | 12.1 | 2.282 | +1.681 |

| 15 | 山形 | 11.2 | 2.112 | -5.882 |

| 16 | 神奈川 | 10.3 | 1.943 | -0.962 |

| 17 | 栃木 | 10.3 | 1.943 | -1.905 |

| 18 | 福岡 | 9.43 | 1.779 | +1.289 |

| 19 | 秋田 | 9.21 | 1.737 | +19.92 |

| 20 | 鹿児島 | 8.35 | 1.575 | -12.57 |

| 21 | 愛媛 | 8.25 | 1.556 | -4.07 |

| 22 | 新潟 | 7.91 | 1.492 | -7.268 |

| 23 | 長崎 | 7.17 | 1.352 | +3.463 |

| 24 | 徳島 | 6.79 | 1.281 | -9.103 |

| 25 | 岐阜 | 5.77 | 1.088 | +0.174 |

| 26 | 京都 | 5.13 | 0.968 | +10.56 |

| 27 | 青森 | 5.04 | 0.951 | -4 |

| 28 | 山梨 | 4.59 | 0.866 | -3.165 |

| 29 | 香川 | 4.23 | 0.798 | -3.425 |

| 30 | 広島 | 4.05 | 0.764 | +1.25 |

| 31 | 島根 | 3.28 | 0.619 | -9.392 |

| 32 | 兵庫 | 3.08 | 0.581 | -15.85 |

| 33 | 山口 | 3.06 | 0.577 | -9.199 |

| 34 | 滋賀 | 2.98 | 0.562 | -3.56 |

| 35 | 大分 | 2.64 | 0.498 | -7.692 |

| 36 | 岡山 | 2.62 | 0.494 | -5.755 |

| 37 | 和歌山 | 2.01 | 0.379 | -18.62 |

| 38 | 三重 | 1.99 | 0.375 | -19.11 |

| 39 | 大阪 | 1.72 | 0.324 | +2.381 |

| 40 | 奈良 | 1.7 | 0.321 | -10.99 |

| 41 | 石川 | 1.62 | 0.306 | -7.955 |

| 42 | 富山 | 1.23 | 0.232 | -1.6 |

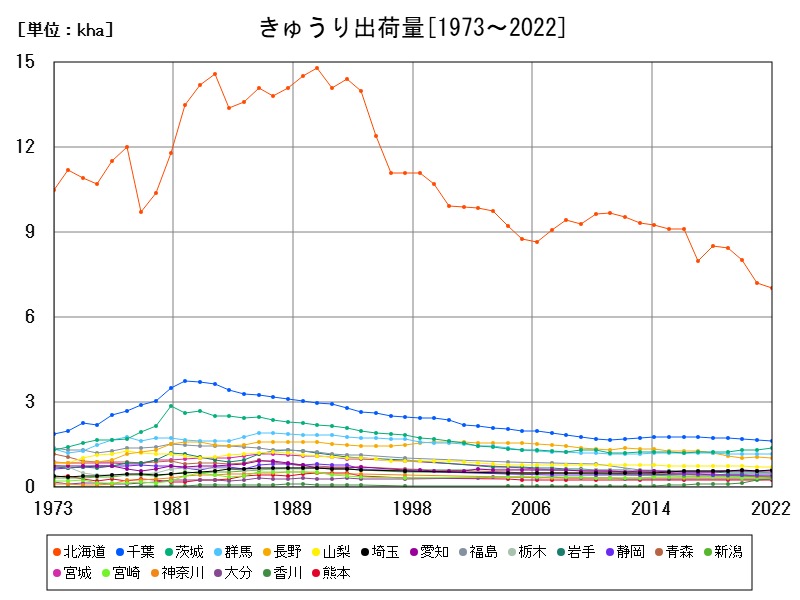

きゅうりの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 46.17 | 100 | -3.187 | |

| 1 | 宮崎 | 5.82 | 12.61 | -4.276 |

| 2 | 群馬 | 4.85 | 10.5 | -3 |

| 3 | 埼玉 | 3.93 | 8.512 | -1.75 |

| 4 | 福島 | 3.55 | 7.689 | -2.74 |

| 5 | 千葉 | 2.81 | 6.086 | -1.056 |

| 6 | 高知 | 2.21 | 4.787 | -8.678 |

| 7 | 茨城 | 2.06 | 4.462 | -6.787 |

| 8 | 佐賀 | 1.41 | 3.054 | -0.704 |

| 9 | 北海道 | 1.39 | 3.011 | +2.206 |

| 10 | 熊本 | 1.3 | 2.816 | -7.143 |

| 11 | 愛知 | 1.24 | 2.686 | -7.463 |

| 12 | 宮城 | 1.09 | 2.361 | -2.679 |

| 13 | 長野 | 0.987 | 2.138 | -3.235 |

| 14 | 岩手 | 0.983 | 2.129 | +1.655 |

| 15 | 神奈川 | 0.98 | 2.123 | -0.709 |

| 16 | 栃木 | 0.882 | 1.91 | -0.899 |

| 17 | 福岡 | 0.857 | 1.856 | +0.942 |

| 18 | 山形 | 0.85 | 1.841 | -5.556 |

| 19 | 鹿児島 | 0.756 | 1.637 | -12.3 |

| 20 | 愛媛 | 0.724 | 1.568 | -4.233 |

| 21 | 秋田 | 0.657 | 1.423 | +19.67 |

| 22 | 長崎 | 0.634 | 1.373 | +2.093 |

| 23 | 徳島 | 0.595 | 1.289 | -9.16 |

| 24 | 新潟 | 0.512 | 1.109 | -3.759 |

| 25 | 京都 | 0.423 | 0.916 | +10.44 |

| 26 | 岐阜 | 0.407 | 0.882 | +0.246 |

| 27 | 青森 | 0.404 | 0.875 | -4.492 |

| 28 | 山梨 | 0.37 | 0.801 | -3.394 |

| 29 | 香川 | 0.336 | 0.728 | -3.725 |

| 30 | 広島 | 0.309 | 0.669 | +1.311 |

| 31 | 山口 | 0.228 | 0.494 | -8.8 |

| 32 | 滋賀 | 0.221 | 0.479 | +2.315 |

| 33 | 大分 | 0.214 | 0.464 | -7.759 |

| 34 | 岡山 | 0.202 | 0.438 | -6.047 |

| 35 | 島根 | 0.178 | 0.386 | -11.88 |

| 36 | 和歌山 | 0.174 | 0.377 | -17.92 |

| 37 | 大阪 | 0.158 | 0.342 | +1.935 |

| 38 | 石川 | 0.133 | 0.288 | -4.317 |

| 39 | 奈良 | 0.133 | 0.288 | -11.33 |

| 40 | 兵庫 | 0.126 | 0.273 | -15.44 |

| 41 | 三重 | 0.113 | 0.245 | -19.29 |

| 42 | 富山 | 0.0677 | 0.147 | +16.32 |

詳細なデータとグラフ

きゅうりの現状と今後

きゅうりは日本の食卓に欠かせない夏野菜でありながら、温室栽培によって通年出荷が可能な品目の1つです。サラダや漬物としての用途が多く、加工業者からの安定した需要も存在します。また、水分が多く栽培にデリケートであるため、生産管理や施設技術の進化が収量に大きく影響する作物でもあります。

2023年の全国動向と収穫量の変化

2023年の全国収穫量は530.2千t(-3.35%)、出荷量は461.7千t(-3.19%)と、いずれも前年から減少しました。高温多湿による着果不良、台風の影響、施設の老朽化や燃料費高騰による作付縮小が背景にあると考えられます。全国的に微減傾向であるものの、地域によってその程度や要因に差異が見られます。

宮崎県―冬春出荷の中心地

収穫量:61.7千t(-4.34%)/出荷量:58.2千t(-4.28%)

宮崎県は日本1のきゅうり産地であり、主に冬春出荷(12月~5月)を担っています。温暖な気候とハウス栽培技術の高さで知られ、周年出荷体制が整っています。しかし2023年は収穫・出荷ともに減少。これは燃油高騰による加温制限や、施設の老朽化、担い手不足が影響していると推察されます。

群馬・埼玉・千葉―夏秋産地の要

群馬県(53.9千t/48.5千t)

群馬は標高の高い地域で夏の冷涼な気候を活かした夏秋きゅうりの供給拠点です。前年比は-3%前後と微減ながらも安定しています。パイプハウスや露地栽培との組み合わせによる柔軟な供給体制が強みです。

埼玉県(43.3千t/39.3千t)

埼玉も都市近郊農業として、露地・施設を組み合わせた周年出荷体制を持ち、堅実な供給を続けています。減少率は-1.75%と比較的小幅で、生産安定性が際立ちます。

千葉県(30.9千t/28.1千t)

千葉は関東圏の大消費地へのアクセスに優れ、安定供給が特徴。減少幅も-1.05%と全国平均を下回っており、施設更新や営農支援が1定程度進んでいると見られます。

東北地域の中核―福島県

収穫量:39.2千t(-3.21%)/出荷量:35.5千t(-2.74%)

福島県は東北地方で最大のきゅうり産地で、夏季に冷涼な気候を生かした栽培が中心です。大規模な集出荷拠点とJAによる集約管理体制が整っており、震災以降の復興支援もあって品質管理にも定評があります。今後も安定的な産地として期待される1方で、後継者不足への対応が重要です。

減少が顕著な高知・熊本・茨城

高知県(23.2千t/22.1千t)

高知はかつて冬春出荷の先進地として注目されましたが、2023年は-9.02%という大幅な減少に見舞われました。施設の老朽化、燃料費の高騰、労働力不足が重なり、出荷量も-8.68%と連動しています。

熊本県(14.2千t/13.0千t)

熊本も9州の1大産地であり、露地と施設の組み合わせで安定供給を行っていましたが、前年比で-7%以上の減少。気象災害や高温被害が影響したと見られます。

茨城県(23.7千t/20.6千t)

関東地方の1角を占める茨城も-7.05%と大きく減少。都市部への出荷力はあるものの、高齢化や気候の不安定さが生産量に影響を与えています。

唯1の増加地域―北海道

収穫量:15.0千t(+3.45%)/出荷量:13.9千t(+2.21%)

北海道は冷涼な気候を活かして、夏期限定の露地栽培が主体ですが、唯1前年より収穫・出荷ともに増加しています。本州の高温による収量減を補う形での生産拡大が背景にあると見られます。今後、温暖化の影響により北海道の作期延長・栽培拡大の可能性もあります。

今後の展望と課題

高温障害と作型の見直し

きゅうりは高温に弱く、夏場の着果不良が深刻化しつつあります。遮光資材やミスト冷却装置、耐暑性品種の導入が重要です。

施設の老朽化と再整備

加温型ハウスを用いる産地では、老朽施設の更新と燃料費の抑制が喫緊の課題です。再生可能エネルギーや補助金の活用が鍵となります。

担い手育成と法人化

労働集約的な作物であるため、高齢化対策として農業法人や若手農業者の支援制度の充実が必要です。

地域分散と新産地育成

北海道のような新興地域での作付け拡大や、他の寒冷地への作型移転も検討されるべきです。リスク分散による供給安定化が期待されます。

おわりに

2023年のきゅうり収穫量は全国的に減少傾向にあり、主産地である宮崎や群馬、福島などでも減少が続いています。1方で、北海道のみが増加しており、新たな生産拠点として注目されています。今後の課題は、気候変動への適応、施設更新、担い手確保といった構造的問題への対応です。日本の食卓を支える基幹野菜として、持続可能なきゅうり生産体制の構築が求められています。

コメント