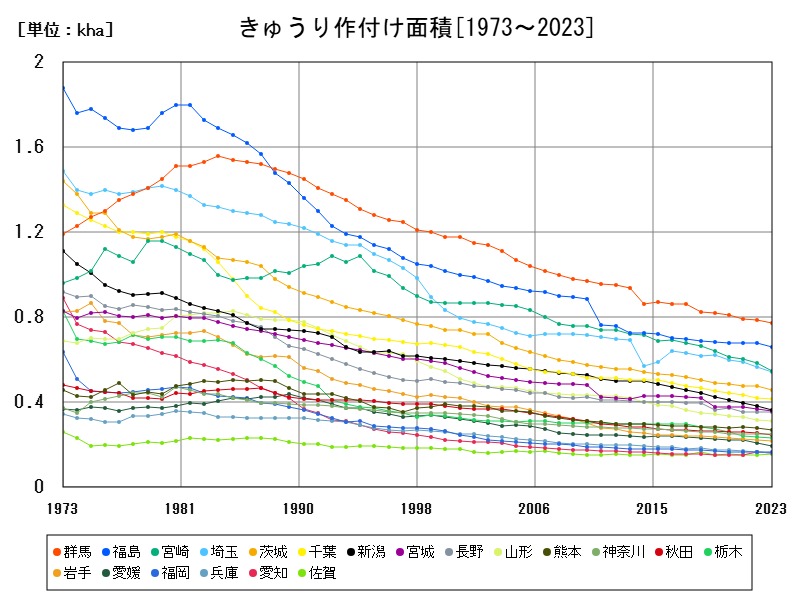

2023年のきゅうり作付け面積は全国で9.49千ha。群馬や福島、宮崎などが主要産地だが、全国的に作付けは減少傾向。中でも宮崎は-6.5%と顕著な減少。唯一増加した長野は、冷涼な高原での夏秋出荷に強み。今後は効率化や地域ブランド化が課題。

きゅうりの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 9.49 | 100 | -2.866 | |

| 1 | 群馬 | 0.772 | 8.135 | -2.155 |

| 2 | 福島 | 0.66 | 6.955 | -2.655 |

| 3 | 宮崎 | 0.546 | 5.753 | -6.507 |

| 4 | 埼玉 | 0.541 | 5.701 | -4.078 |

| 5 | 茨城 | 0.459 | 4.837 | -3.975 |

| 6 | 千葉 | 0.414 | 4.362 | -1.429 |

| 7 | 新潟 | 0.365 | 3.846 | -4.7 |

| 8 | 宮城 | 0.359 | 3.783 | -2.18 |

| 9 | 長野 | 0.355 | 3.741 | +0.567 |

| 10 | 山形 | 0.313 | 3.298 | -1.881 |

| 11 | 熊本 | 0.27 | 2.845 | -3.226 |

| 12 | 神奈川 | 0.249 | 2.624 | -0.797 |

| 13 | 秋田 | 0.248 | 2.613 | -3.502 |

| 14 | 栃木 | 0.234 | 2.466 | -0.847 |

| 15 | 岩手 | 0.219 | 2.308 | -1.794 |

| 16 | 愛媛 | 0.193 | 2.034 | -6.763 |

| 17 | 福岡 | 0.167 | 1.76 | |

| 18 | 兵庫 | 0.163 | 1.718 | -2.395 |

| 19 | 愛知 | 0.162 | 1.707 | -1.818 |

| 20 | 佐賀 | 0.158 | 1.665 | +3.268 |

| 21 | 広島 | 0.154 | 1.623 | -1.282 |

| 22 | 岐阜 | 0.147 | 1.549 | -5.161 |

| 23 | 高知 | 0.139 | 1.465 | -3.472 |

| 24 | 鹿児島 | 0.138 | 1.454 | -3.497 |

| 25 | 青森 | 0.133 | 1.401 | -3.623 |

| 26 | 北海道 | 0.131 | 1.38 | -1.504 |

| 27 | 長崎 | 0.126 | 1.328 | -0.787 |

| 28 | 京都 | 0.126 | 1.328 | -1.563 |

| 29 | 山口 | 0.123 | 1.296 | -1.6 |

| 30 | 島根 | 0.122 | 1.286 | |

| 31 | 大分 | 0.121 | 1.275 | -7.634 |

| 32 | 山梨 | 0.117 | 1.233 | -1.681 |

| 33 | 滋賀 | 0.109 | 1.149 | -2.679 |

| 34 | 三重 | 0.107 | 1.128 | +1.905 |

| 35 | 香川 | 0.096 | 1.012 | -4 |

| 36 | 岡山 | 0.076 | 0.801 | |

| 37 | 徳島 | 0.066 | 0.695 | |

| 38 | 奈良 | 0.06 | 0.632 | -1.639 |

| 39 | 石川 | 0.049 | 0.516 | -2 |

| 40 | 富山 | 0.049 | 0.516 | -5.769 |

| 41 | 大阪 | 0.044 | 0.464 | |

| 42 | 和歌山 | 0.043 | 0.453 | -18.87 |

詳細なデータとグラフ

きゅうりの現状と今後

きゅうりは、日本の食卓に欠かせない定番の夏野菜ですが、近年は作付け面積が縮小傾向にあります。2023年の全国の作付け面積は9.49千haで、前年比-2.866%の減少となりました。これは農業従事者の高齢化、労働力不足、収益性の課題などが影響していると考えられます。

群馬県:国内最大の生産地としての地位を維持

群馬県(0.772千ha)は全国トップの作付け面積を誇ります。内陸性気候を活かし、ハウス栽培も盛んで、安定した出荷体制が整っています。前年比-2.155%とやや減少しているものの、関東近郊市場への地の利や生産技術の高さが今後も強みとなります。

福島県:中通り地域を中心に堅調な生産

福島県(0.66千ha)は東北地方では最も大きな産地のひとつです。中通り地域での栽培が中心で、冷涼な気候を生かした品質の良さが評価されています。前年比-2.655%と減少していますが、地域農協を中心とした集出荷体制が整っており、引き続き1定の生産を維持する見通しです。

宮崎県:冬春きゅうりの代表産地、ただし減少顕著

宮崎県(0.546千ha)は、温暖な気候を活かした冬~春にかけてのきゅうり出荷で知られています。しかし、前年比-6.507%と最も大きな減少率を記録しました。ビニールハウスの老朽化や担い手不足が深刻で、今後の持続的生産には施設整備支援や若手農家の確保が急務です。

埼玉県:都市近郊型農業の代表格

埼玉県(0.541千ha)は京浜市場への供給基地として位置づけられており、鮮度の高い出荷が強みです。前年比-4.078%とやや大きな減少が見られますが、都市部に近いことによる直販や契約栽培の展開が期待されています。スマート農業導入が今後の鍵になるでしょう。

茨城県:関東地方の1大産地、やや減少

茨城県(0.459千ha)も関東圏への供給に強みを持つ産地です。前年比-3.975%と減少していますが、複合経営の中できゅうりを継続的に生産する農家も多く、1定の安定感があります。近年は直売所や地域ブランド化への取り組みも見られます。

千葉県:東京市場に近い地の利を生かす

千葉県(0.414千ha)は、関東圏でも特に東京に近く、輸送コストの面で優位性があります。前年比-1.429%と比較的減少幅が小さく、都市近郊農業としての持続可能性が高い地域です。観光農園や都市住民向けの体験農業との連携も可能性があります。

新潟県:冷涼な気候と水資源を活かすが減少傾向

新潟県(0.365千ha)は、稲作と並行したきゅうり栽培が行われており、冷涼な気候による高品質栽培が可能です。ただし前年比-4.7%と比較的大きな減少が見られ、転作や高齢化が影響していると考えられます。収益性向上策の導入が課題です。

宮城県:安定供給地域も縮小方向

宮城県(0.359千ha)は冷涼な気候を活かして安定した品質のきゅうりを生産しています。前年比-2.18%と小幅ながら減少していますが、需要は1定以上にあり、地産地消の取り組みも広がっています。将来的には観光農業との連携による販路拡大も視野に入るでしょう。

長野県:唯1増加した注目産地

長野県(0.355千ha)は前年比+0.567%と、上位10県の中で唯1増加に転じました。冷涼な高原地域での夏秋出荷が主で、他地域との出荷時期の分散による価格競争力を持ちます。観光地との融合や有機農業への転換が今後の成長ポイントとなりそうです。

山形県:気候と立地の利点を活かす

山形県(0.313千ha)は冷涼で昼夜の寒暖差があり、食味のよいきゅうりを生産しています。前年比-1.881%の減少ですが、1定の市場評価があります。今後は都市部との連携による販路拡大や、ブランドきゅうりの育成が課題です。

将来予測:構造改革と多様化が鍵

全国的にはきゅうりの作付けは減少傾向ですが、1部の地域では生産構造の転換や市場戦略によって増加の兆しも見られます。以下のポイントが今後の展望を左右します:

-

スマート農業やICT技術の導入

-

地域ブランド化や契約栽培

-

6次産業化・観光農業との連携

-

輸出や加工向け需要の開拓

生産の効率化と販路の多様化を同時に進めることが、きゅうり栽培の持続可能性を支える鍵となるでしょう。

コメント