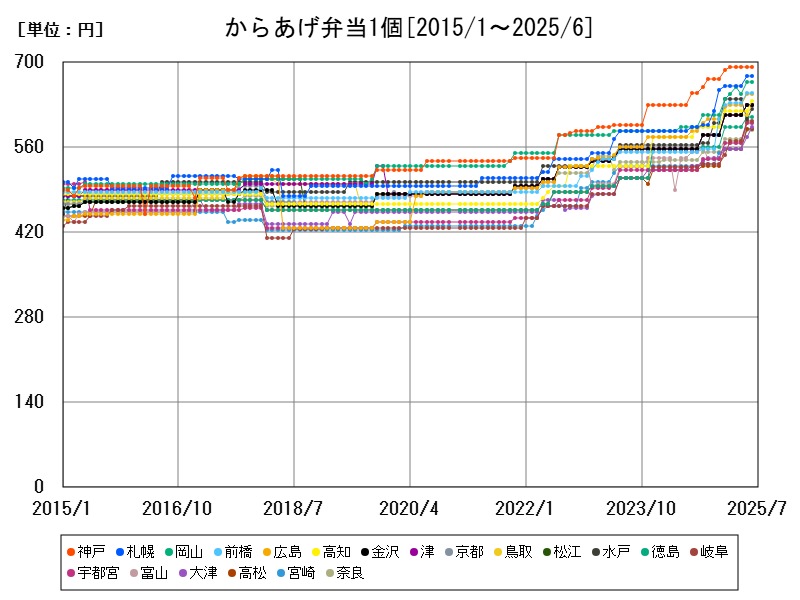

2025年5月のからあげ弁当1個の全国平均価格は588.8円。神戸や札幌、岡山、前橋など地方主要都市で価格が高く、前年同月比平均で11.56%の上昇を記録。原材料費や人件費、物流費の高騰が主な価格上昇要因。今後は価格抑制と品質向上のバランスが課題となる。

都市別のからあげ弁当1個の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 590.2 | +11.84 | |

| 1 | 神戸 | 693 | +10 |

| 2 | 札幌 | 677 | +15.33 |

| 3 | 岡山 | 667 | +12.48 |

| 4 | 前橋 | 650 | +17.54 |

| 5 | 広島 | 647 | +12.13 |

| 6 | 高知 | 637 | +10.4 |

| 7 | 鳥取 | 630 | +13.11 |

| 8 | 金沢 | 630 | +13.11 |

| 9 | 津 | 630 | +13.11 |

| 10 | 松江 | 630 | +13.11 |

| 11 | 京都 | 630 | +13.11 |

| 12 | 水戸 | 623 | +10.66 |

| 13 | 徳島 | 610 | +9.515 |

| 14 | 岐阜 | 603 | +14.42 |

| 15 | 富山 | 600 | +10.5 |

| 16 | 宇都宮 | 600 | +14.72 |

| 17 | 大津 | 593 | +13.38 |

| 18 | 高松 | 590 | +12.81 |

| 19 | 宮崎 | 590 | +11.32 |

| 20 | 奈良 | 589 | +9.276 |

| 21 | 和歌山 | 583 | +9.381 |

| 22 | 大阪 | 579 | +4.324 |

| 23 | 千葉 | 577 | +17.76 |

| 24 | 鹿児島 | 570 | +16.33 |

| 25 | 静岡 | 570 | +11.76 |

| 26 | 長野 | 570 | +16.33 |

| 27 | 長崎 | 570 | +16.33 |

| 28 | 那覇 | 570 | +16.33 |

| 29 | 福岡 | 570 | +16.33 |

| 30 | 福井 | 570 | +8.987 |

| 31 | 甲府 | 570 | +16.33 |

| 32 | 新潟 | 570 | +16.33 |

| 33 | 山形 | 570 | +14 |

| 34 | 山口 | 570 | +16.33 |

| 35 | 大分 | 570 | +16.33 |

| 36 | 名古屋 | 570 | +16.33 |

| 37 | 仙台 | 570 | +16.33 |

| 38 | 熊本 | 569 | +7.561 |

| 39 | 松山 | 567 | +7.59 |

| 40 | 青森 | 557 | +5.094 |

| 41 | 盛岡 | 553 | +4.34 |

| 42 | 横浜 | 549 | +5.172 |

| 43 | さいたま | 549 | +5.172 |

| 44 | 東京都区部 | 544 | +1.115 |

| 45 | 秋田 | 540 | +8.652 |

| 46 | 福島 | 540 | +10.88 |

| 47 | 佐賀 | 533 | +8.776 |

詳細なデータとグラフ

からあげ弁当の小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのからあげ弁当1個の全国平均価格は588.8円です。価格が高い都市は神戸(693円)、札幌(677円)、岡山(667円)、前橋(650円)、広島(647円)、金沢・津・松江・京都(各630円)、高知(620円)となっており、地方都市を中心にやや高めの価格帯が形成されています。

都市別価格傾向と地域ごとの特徴

関西圏と北海道の価格上昇が顕著

神戸や京都を含む関西圏、また札幌といった北海道の主要都市で価格が高く、消費者の購買力や地域特有の物価水準が影響していると推測されます。

中部地方・中国地方の安定した価格帯

岡山、広島、金沢、津、松江など中部・中国地方でも価格は比較的高水準で推移していますが、上昇率は10~15%と堅調です。

前橋の高い増加率

前橋は前年同月比で17.54%の価格上昇を示し、地域の需要増加や原材料費上昇の影響が大きいと考えられます。

価格推移と高騰の要因

平均で11.56%の価格上昇が全国的に見られ、神戸(+10%)、札幌(+15.33%)、岡山(+12.48%)、広島(+12.13%)、金沢・津・松江・京都(+13.11%)など多くの都市で2桁の伸びとなっています。

主な高騰要因

-

原材料費の上昇:鶏肉をはじめ、米や野菜などの価格変動が全体コストに影響。

-

人件費の増加:製造・販売に関わる労働賃金の上昇が弁当価格に反映。

-

物流費用の高騰:燃料費の増加や配送効率の低下が価格上昇を促進。

-

消費者の健康志向と品質向上:無添加や国産素材を使った商品が増加し、高付加価値化が進行。

今後の展望と課題

からあげ弁当は手軽な食事として根強い人気があるものの、価格上昇が続けば消費者の購買行動に影響を及ぼす可能性があります。特に地方都市では価格抑制と品質維持の両立が求められ、効率的な生産と流通体制の構築が今後の課題となるでしょう。

コメント