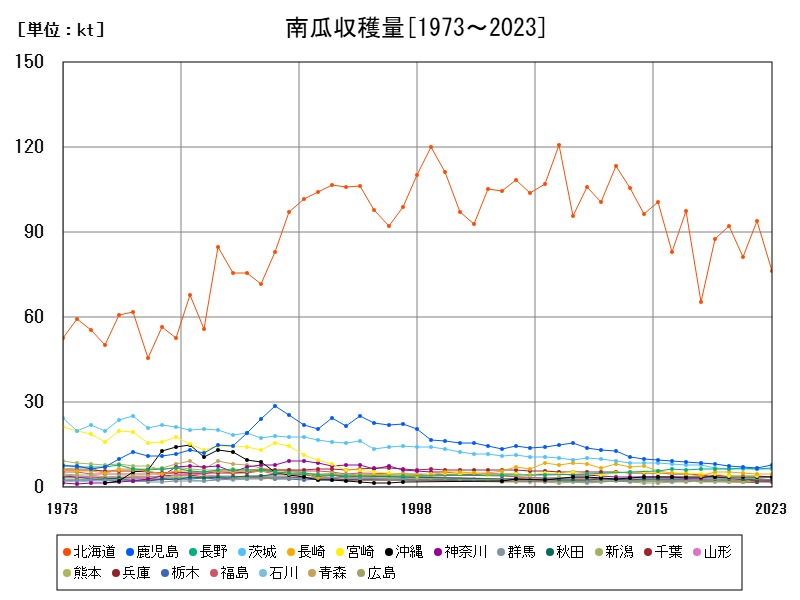

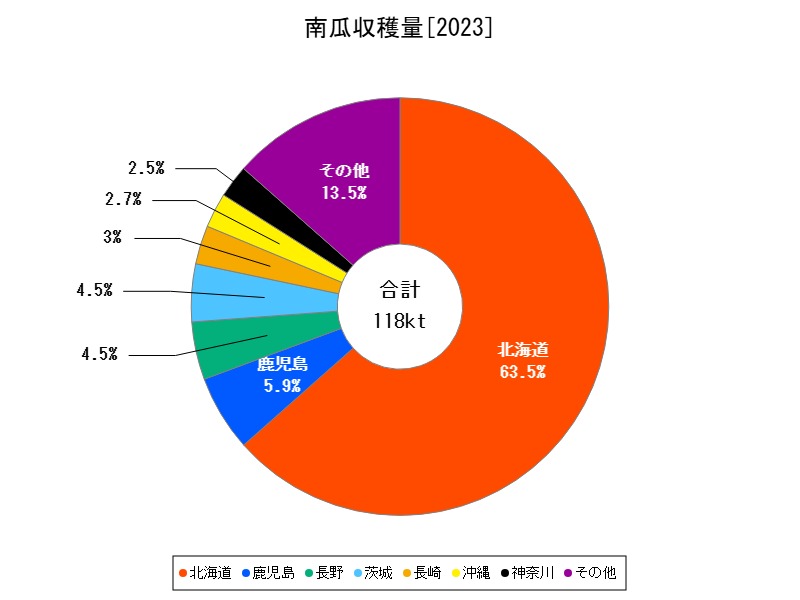

2023年の日本国内における南瓜(かぼちゃ)収穫量は159.9千tで前年比-12.58%と大きく減少。主産地・北海道も-18.83%と落ち込む中、鹿児島や茨城、長野など一部地域で増加が見られた。今後は北海道依存からの分散、南西地域の早出し需要への対応がカギとなる。気候変動や高齢化の影響に加え、輸入品との競争もあり、ブランド化や省力化技術の導入が将来展望に直結する。

南瓜の収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 159.9 | 100 | -12.58 | |

| 1 | 北海道 | 76.3 | 47.72 | -18.83 |

| 2 | 鹿児島 | 7.73 | 4.834 | +12.19 |

| 3 | 長野 | 6.65 | 4.159 | +0.453 |

| 4 | 茨城 | 6.44 | 4.028 | +1.258 |

| 5 | 長崎 | 4.52 | 2.827 | -4.842 |

| 6 | 沖縄 | 3.56 | 2.226 | |

| 7 | 神奈川 | 3.46 | 2.164 | -9.424 |

| 8 | 秋田 | 2.68 | 1.676 | +4.28 |

| 9 | 新潟 | 2.68 | 1.676 | -14.38 |

| 10 | 千葉 | 2.3 | 1.438 | -3.361 |

| 11 | 山形 | 2.15 | 1.345 | -22.94 |

| 12 | 福島 | 1.92 | 1.201 | -8.134 |

| 13 | 青森 | 1.86 | 1.163 | +7.514 |

| 14 | 石川 | 1.86 | 1.163 | -4.124 |

| 15 | 広島 | 1.78 | 1.113 | -8.247 |

| 16 | 三重 | 1.76 | 1.101 | -14.56 |

| 17 | 宮城 | 1.56 | 0.976 | +6.122 |

| 18 | 岩手 | 1.54 | 0.963 | -7.229 |

| 19 | 岡山 | 1.37 | 0.857 | -19.88 |

| 20 | 大分 | 1.36 | 0.851 | -2.857 |

| 21 | 愛媛 | 0.936 | 0.585 | +4.581 |

| 22 | 佐賀 | 0.763 | 0.477 | -9.167 |

| 23 | 山口 | 0.551 | 0.345 | -19.56 |

| 24 | 香川 | 0.343 | 0.215 | -10.21 |

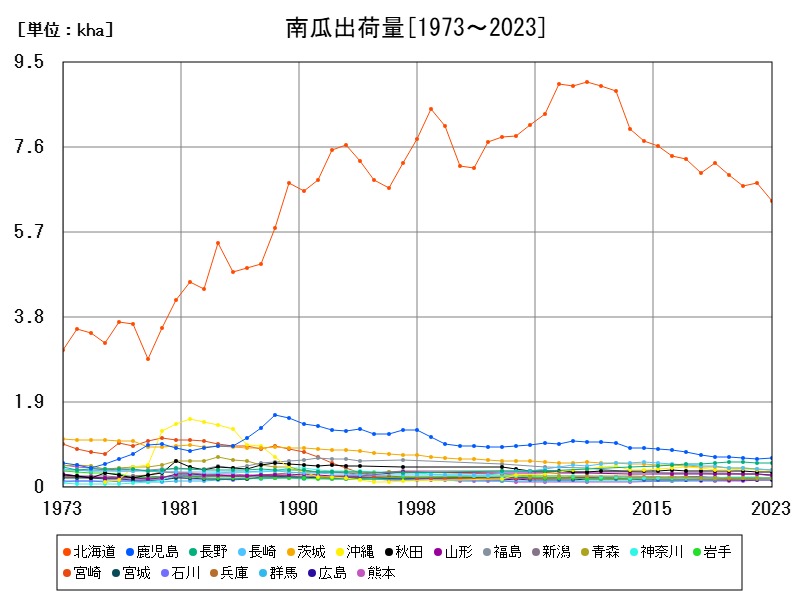

南瓜の出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 13.29 | 100 | -10.92 | |

| 1 | 北海道 | 7.47 | 56.21 | -15.02 |

| 2 | 鹿児島 | 0.692 | 5.207 | +11.43 |

| 3 | 長野 | 0.527 | 3.965 | +1.346 |

| 4 | 茨城 | 0.526 | 3.958 | +1.349 |

| 5 | 長崎 | 0.352 | 2.649 | -11.78 |

| 6 | 沖縄 | 0.317 | 2.385 | -0.314 |

| 7 | 神奈川 | 0.298 | 2.242 | -7.165 |

| 8 | 千葉 | 0.166 | 1.249 | -3.488 |

| 9 | 石川 | 0.163 | 1.226 | -3.55 |

| 10 | 秋田 | 0.134 | 1.008 | +4.688 |

| 11 | 青森 | 0.119 | 0.895 | +6.25 |

| 12 | 新潟 | 0.115 | 0.865 | -28.13 |

| 13 | 山形 | 0.112 | 0.843 | -22.76 |

| 14 | 岡山 | 0.107 | 0.805 | -19.55 |

| 15 | 大分 | 0.094 | 0.707 | -2.591 |

| 16 | 広島 | 0.0895 | 0.673 | -8.205 |

| 17 | 岩手 | 0.0818 | 0.616 | -7.256 |

| 18 | 福島 | 0.0816 | 0.614 | -5.226 |

| 19 | 愛媛 | 0.0793 | 0.597 | +4.894 |

| 20 | 三重 | 0.0713 | 0.536 | -14.51 |

| 21 | 宮城 | 0.0695 | 0.523 | +6.269 |

| 22 | 佐賀 | 0.054 | 0.406 | -8.784 |

| 23 | 山口 | 0.0356 | 0.268 | -19.46 |

| 24 | 香川 | 0.015 | 0.113 | -10.71 |

詳細なデータとグラフ

南瓜の現状と今後

南瓜は、日本では夏から秋にかけての食卓を彩る主要野菜の1つであり、保存性・栄養価ともに高いため、年中流通が可能な点が特徴です。煮物やスープ、スイーツ、さらには冷凍・加工食品原料としても重宝されており、安定した需要があります。輸入品の割合も高く、国内産の競争力向上が課題とされてきました。

全国的な収穫動向と2023年の特徴

2023年の全国収穫量は159.9千t、前年比で-12.58%という大幅な減少でした。出荷量も132.9千t(-10.92%)と同様に減少傾向です。これは、主に主産地である北海道の収穫量が18%以上減少した影響が大きく、全国平均を押し下げました。主因としては、天候不順や高温による着果不良、病害虫の増加、労働力不足などが複合的に作用したと考えられます。

北海道—圧倒的主産地からの転換点

収穫量:76.3千t(-18.83%)/出荷量:74.7千t(-15.02%)

北海道は南瓜の全国最大産地であり、収穫量の約48%を占めています。冷涼な気候と広大な農地により高品質かつ大規模な栽培が可能で、加工品用や業務用としての需要も高い地域です。しかし、2023年は大幅減となりました。異常高温、干ばつ、台風の影響により栽培環境が悪化し、収穫期の前倒しや玉の小型化が発生した可能性があります。今後も気候変動リスクが続く中、栽培品種の見直しやハウス導入など新たな適応策が求められています。

南9州からの挑戦—鹿児島県

収穫量:7.73千t(+12.19%)/出荷量:6.92千t(+11.43%)

鹿児島は冬〜春にかけての早出し南瓜の供給地として注目されています。温暖な気候を活かし、北海道産が市場に出る前に価格の高い時期に出荷することで利益を上げています。2023年は収穫・出荷ともに10%以上の増加を記録し、全国第2位の産地としての地位を固めつつあります。今後、さらなる設備投資や市場拡大によって北海道依存の是正につながる可能性があります。

長野・茨城—安定供給の準主産地

長野県(6.65千t/0.527千t)

長野は標高の高い地域での冷涼な気候を活かした栽培が特徴です。前年比は小幅増(+0.45%)で、安定した生産体制がうかがえます。収穫量と比べて出荷量が少ないことから、地産地消や直売など、地域内流通が多い可能性もあります。

茨城県(6.44千t/0.526千t)

関東圏への供給拠点として、茨城県は重要なポジションを持っています。微増(+1.26%)と堅調な動きを見せ、今後も安定した出荷体制が期待されます。品種多様性やハウス化も進んでおり、通年出荷への対応力も強化されています。

中堅・小規模産地の変動と地域課題

長崎県(4.52千t/0.352千t)

前年比減少(-4.84%)は、気象条件や高齢化による作付け減が影響したとみられます。暖地型の利点を生かしつつ、担い手確保が急務です。

沖縄県(3.56千t/0.317千t)

沖縄も早出し南瓜の産地として重要ですが、前年比は微減(-0.31%)にとどまりました。本土との輸送・流通体制が課題です。

神奈川県(3.46千t/0.298千t)

都市近郊農業としての強みはあるものの、-9.42%と比較的大きな減少。農地転用や高齢化による縮小傾向が背景にある可能性があります。

秋田県・新潟県

秋田(+4.28%)はやや回復傾向、新潟(-14.38%)は天候不順の影響が強く出たと見られます。どちらも冷涼地域の利点を生かした地道な産地育成が求められます。

今後の展望と課題

北海道依存からの脱却と分散型体制

北海道に生産が集中しているため、気象影響による全国的供給不安定が発生しやすい構造です。南9州や関東圏などでのリスク分散的生産体制が急務です。

高温対策と気候対応品種の普及

南瓜は暑さに比較的強いものの、極端な高温や干ばつには弱い側面もあります。適切な灌水、遮光資材、耐暑性品種の導入などで生産の安定化を図る必要があります。

若手農家・法人の育成

南瓜は機械化しやすく、比較的規模拡大しやすい作物であるため、法人化や若手農業者による3入が進めば持続性が高まります。

ブランド化・輸出・加工向け開拓

甘味が強くホクホクした日本産かぼちゃは海外でも人気があり、輸出や加工向け需要の開拓が今後の鍵となります。また、ブランド南瓜(例:栗南瓜、雪化粧など)の価値向上によって差別化も可能です。

おわりに

2023年の南瓜収穫量は全国的に減少し、特に北海道の落ち込みが大きな影響を及ぼしました。1方で鹿児島や茨城、長野といった地域では着実な増加が見られ、全国供給の分散と補完が始まりつつあります。今後は、気候変動への柔軟な対応、担い手確保、ブランド力強化によって、南瓜産業の安定成長が期待されます。

コメント