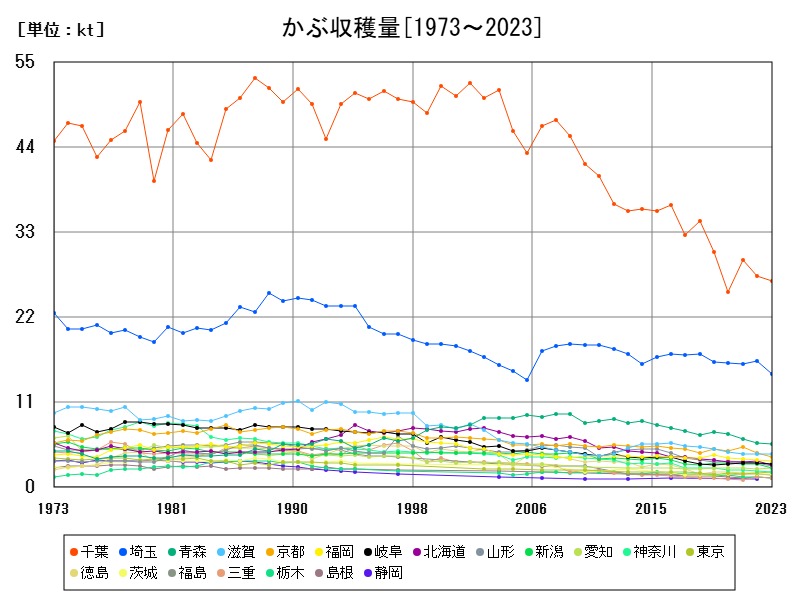

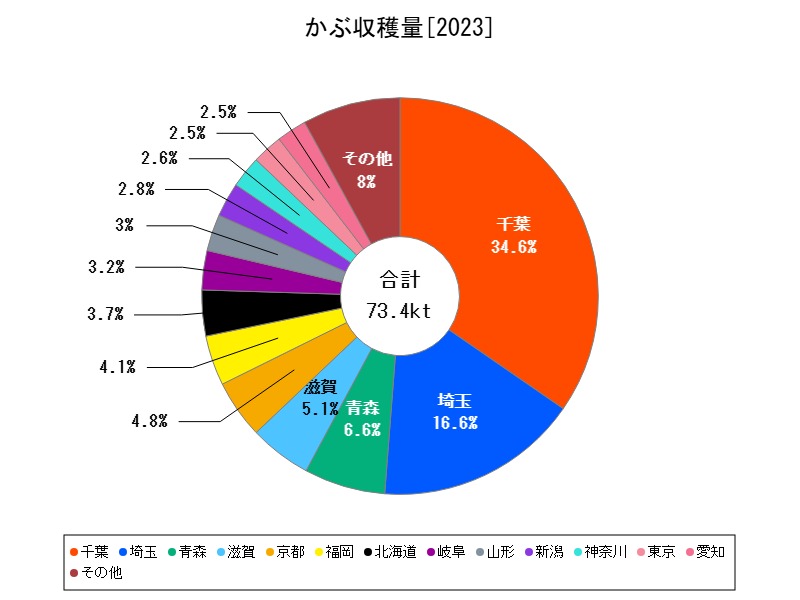

2023年のかぶの全国収穫量は9.86万tで前年比-6.19%と減少。千葉(2.67万t)と埼玉(1.46万t)の2県で4割以上を占めるが、全国的に減少傾向が顕著です。特に北海道・新潟・山形など寒冷地での落ち込みが目立ち、担い手不足や気候変動が影響しています。今後は地域特化型の高付加価値品種や省力化栽培による維持・拡大が課題です。

かぶの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 9.86 | 100 | -6.185 | |

| 1 | 千葉 | 2.67 | 27.08 | -2.555 |

| 2 | 埼玉 | 1.46 | 14.81 | -10.43 |

| 3 | 青森 | 0.554 | 5.619 | -3.484 |

| 4 | 滋賀 | 0.437 | 4.432 | |

| 5 | 京都 | 0.394 | 3.996 | -10.66 |

| 6 | 福岡 | 0.342 | 3.469 | -3.39 |

| 7 | 岐阜 | 0.306 | 3.103 | -2.236 |

| 8 | 北海道 | 0.288 | 2.921 | -16.03 |

| 9 | 山形 | 0.271 | 2.748 | -13.97 |

| 10 | 新潟 | 0.251 | 2.546 | -17.97 |

| 11 | 愛知 | 0.244 | 2.475 | +2.521 |

| 12 | 神奈川 | 0.204 | 2.069 | -3.318 |

| 13 | 東京 | 0.193 | 1.957 | +4.324 |

| 14 | 茨城 | 0.174 | 1.765 | -1.695 |

| 15 | 福島 | 0.162 | 1.643 | -3.571 |

| 16 | 三重 | 0.119 | 1.207 | -13.14 |

| 17 | 栃木 | 0.117 | 1.187 | -12.03 |

| 18 | 島根 | 0.115 | 1.166 | -13.53 |

| 19 | 富山 | 0.101 | 1.024 | -17.89 |

| 20 | 秋田 | 0.0662 | 0.671 | -3.499 |

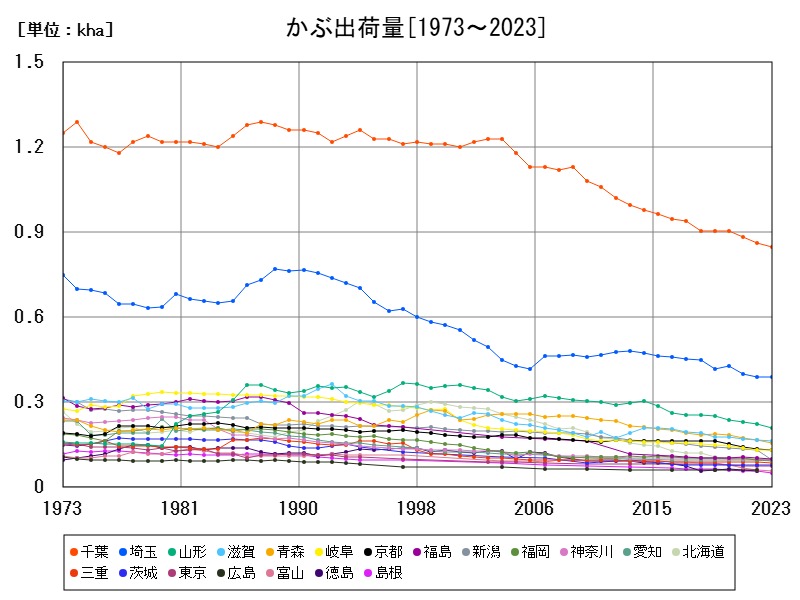

かぶの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 8.24 | 100 | -6.257 | |

| 1 | 千葉 | 2.54 | 30.83 | -2.308 |

| 2 | 埼玉 | 1.22 | 14.81 | -10.95 |

| 3 | 青森 | 0.486 | 5.898 | -4.706 |

| 4 | 滋賀 | 0.372 | 4.515 | |

| 5 | 京都 | 0.349 | 4.235 | -10.51 |

| 6 | 福岡 | 0.3 | 3.641 | -3.226 |

| 7 | 北海道 | 0.274 | 3.325 | -17.22 |

| 8 | 岐阜 | 0.235 | 2.852 | -3.292 |

| 9 | 山形 | 0.219 | 2.658 | -14.12 |

| 10 | 新潟 | 0.205 | 2.488 | -21.15 |

| 11 | 神奈川 | 0.19 | 2.306 | -3.553 |

| 12 | 東京 | 0.183 | 2.221 | +4.571 |

| 13 | 愛知 | 0.18 | 2.184 | +4.651 |

| 14 | 茨城 | 0.121 | 1.468 | -1.626 |

| 15 | 栃木 | 0.111 | 1.347 | -5.932 |

| 16 | 富山 | 0.0879 | 1.067 | -18.61 |

| 17 | 島根 | 0.086 | 1.044 | -13.83 |

| 18 | 三重 | 0.0825 | 1.001 | -13.07 |

| 19 | 福島 | 0.0779 | 0.945 | -4.417 |

| 20 | 秋田 | 0.0199 | 0.242 | -3.398 |

詳細なデータとグラフ

かぶの現状と今後

かぶは伝統的な根菜として日本全国で広く栽培されてきました。浅漬けや煮物、漬物など多彩な用途がある1方で、保存性や機械収穫の難しさから他の野菜に比べて効率化が進みにくい作物でもあります。2023年の収穫量は全国で9.86万t、前年比で-6.185%と大きく減少しており、かぶを取り巻く生産環境は厳しさを増しています。

主産地・千葉県と埼玉県の現状と課題

千葉県(収穫量2.67万t、出荷量2.54万t)

千葉は全国のかぶ生産の中心地であり、全体の約27%を占めます。冬季でも比較的温暖な気候を活かし、周年出荷が可能な体制を整えており、出荷量の落ち幅も-2.3%にとどまっています。加工・業務用向けの安定需要を背景に、今後も全国シェアを維持する可能性が高いですが、高齢化による作付面積の縮小や価格低迷による作付け離れも進行しており、生産の維持には省力化技術の導入が求められます。

埼玉県(収穫量1.46万t、出荷量1.22万t)

埼玉は千葉に次ぐかぶの1大産地ですが、収穫量・出荷量ともに前年比で約-10%の減少と大きく落ち込んでいます。都市近郊農業としての立地は流通面での優位性を持ちつつも、都市化による農地減少や担い手不足、輸送コストの上昇が影響していると考えられます。特産品種へのシフトや学校給食など地場消費との連携強化が今後の活路となるでしょう。

中堅生産地の傾向と変化

青森県(0.554万t)、京都府(0.394万t)、福岡県(0.342万t)

これらの地域は特定品種や地域ブランドで知られる中堅産地です。青森の寒冷地栽培、京都の「聖護院かぶ」、福岡の9州市場向け栽培など、地域ごとの特徴ある取り組みが見られますが、すべて前年より収穫・出荷量ともに減少。特に京都府は-10.66%、青森も-3.48%と顕著で、気象の不安定化や生産者の高齢化が背景にあります。

滋賀県(0.437万t)・岐阜県(0.306万t)

これらの内陸県も中小規模のかぶ生産を続けており、比較的温暖な地域で冬場の出荷を支えています。ただし滋賀・岐阜ともに前年比マイナスで、効率性の低さや市場価格の低迷が影響しています。今後は有機・自然栽培など高付加価値化による差別化戦略が鍵になるでしょう。

寒冷地(北海道・山形・新潟)の急減

北海道(0.288万t)、山形(0.271万t)、新潟(0.251万t)

これらの寒冷地では気温の不安定さや降雨の多さによる収穫機会の損失が深刻です。特に北海道は-16.03%、新潟は-17.97%と大幅な減少を記録しました。寒冷地のかぶ栽培は収穫時期が限られ、台風や大雨の影響を受けやすいため、リスクが大きく、作付けの継続が難しくなってきています。小規模・個人農家による直販や地元需要向けのニッチな市場が中心となる傾向が強まると考えられます。

出荷量と収穫量のギャップから見る実態

出荷量(8.24万t)と収穫量(9.86万t)の差から、約1.6万tが自家消費や規格外、加工用と考えられます。かぶは傷みやすく、出荷ロスが多い野菜であるため、出荷調整や予冷・包装技術の向上が今後の品質安定に不可欠です。とくに大都市圏から遠い中山間地域では、輸送中の品質低下も課題となっています。

将来予測と展望

-

地域特化とブランド化の推進 京都の「聖護院かぶ」や、青森の「赤かぶ」のように、地域品種に特化したブランド力の強化が、生き残りの鍵です。観光・ふるさと納税・直売所などと連携し、販売チャネルの多様化も必要です。

-

省力化・ICT活用の促進 栽培管理のデジタル化、省力的な収穫補助具、簡易選別・包装機の導入が、高齢農家の負担軽減と若手3入の促進につながります。

-

小ロット・短サイクル出荷の強化 かぶは比較的生育期間が短いため、需要に応じたタイムリーな生産が可能です。施設栽培やリレー出荷体制の整備によって、周年供給の実現も検討すべきです。

おわりに

2023年のかぶ収穫量は大幅に減少し、特に寒冷地での落ち込みが目立ちます。大規模化が難しい作物であるがゆえに、地域の工夫と付加価値化がこれからの鍵となります。千葉や埼玉を中心とした大消費地近郊での安定供給と、地域固有品種によるブランド展開の両軸で、かぶ農業の持続可能な道筋が描かれることが期待されます。

コメント