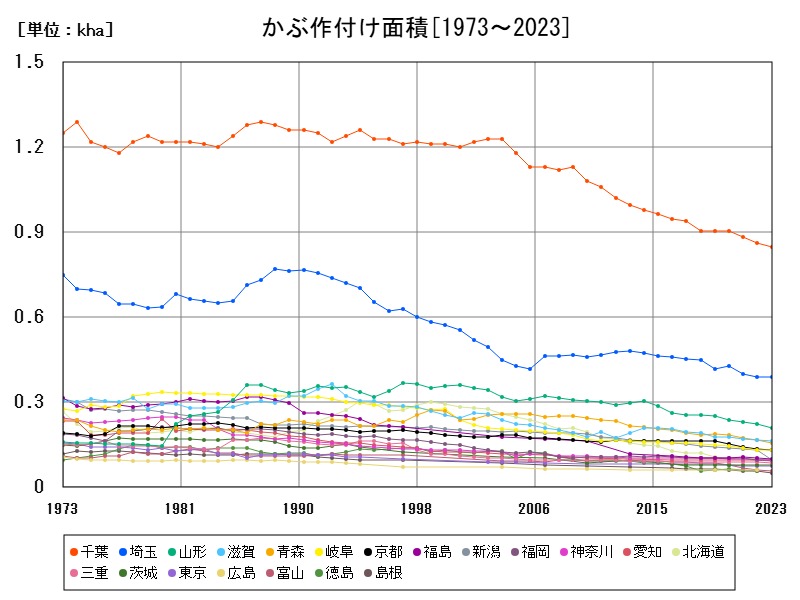

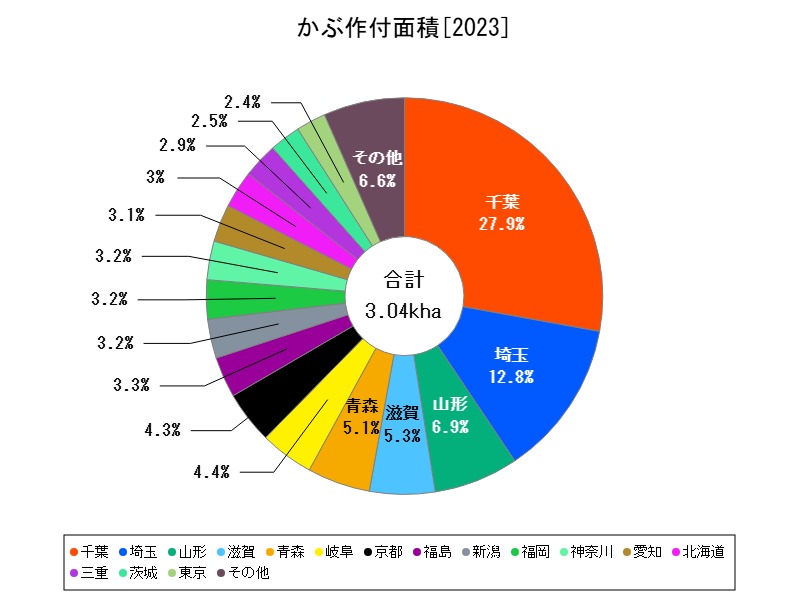

2023年のかぶ作付面積は全国で3.72千ha、前年比で3.876%減少。千葉、埼玉など都市近郊産地が中心だが、高齢化や収益性の課題から縮小傾向が続く。今後はブランド化・直売強化・若手育成による産地維持が鍵を握る。消費拡大による需要創出も期待される。

かぶの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 3.72 | 100 | -3.876 | |

| 1 | 千葉 | 0.847 | 22.77 | -1.854 |

| 2 | 埼玉 | 0.388 | 10.43 | -0.767 |

| 3 | 山形 | 0.21 | 5.645 | -6.667 |

| 4 | 滋賀 | 0.162 | 4.355 | -2.41 |

| 5 | 青森 | 0.156 | 4.194 | -6.024 |

| 6 | 岐阜 | 0.133 | 3.575 | |

| 7 | 京都 | 0.13 | 3.495 | -3.704 |

| 8 | 福島 | 0.101 | 2.715 | -1.942 |

| 9 | 福岡 | 0.097 | 2.608 | -1.02 |

| 10 | 新潟 | 0.097 | 2.608 | -25.38 |

| 11 | 神奈川 | 0.096 | 2.581 | |

| 12 | 愛知 | 0.093 | 2.5 | -2.105 |

| 13 | 北海道 | 0.092 | 2.473 | -8.911 |

| 14 | 三重 | 0.087 | 2.339 | -2.247 |

| 15 | 茨城 | 0.077 | 2.07 | |

| 16 | 東京 | 0.074 | 1.989 | -2.632 |

| 17 | 富山 | 0.058 | 1.559 | -6.452 |

| 18 | 島根 | 0.051 | 1.371 | -10.53 |

| 19 | 秋田 | 0.048 | 1.29 | |

| 20 | 栃木 | 0.044 | 1.183 | -15.38 |

詳細なデータとグラフ

かぶの現状と今後

2023年のかぶの全国作付面積は3.72千haで、前年比では-3.876%の減少となっています。栽培は主に小規模・近郊型の傾向が強く、家庭向けや地域直販市場向けが中心です。気候条件に大きく左右される1方、比較的短期間で収穫できるため、露地とハウスの両方で柔軟に生産可能です。

とはいえ、全体的には農家の高齢化や他品目への転換により減少傾向が続いており、特に都市近郊での縮小が目立ちます。

千葉県 ― 最大産地の維持と安定出荷体制

-

作付面積:0.847千ha(前年比:-1.854%)

千葉県は全国のかぶ作付面積の約23%を占める最大産地です。首都圏に近く、地場消費やスーパー向けの出荷が中心。冬期栽培が主力であり、適度な冷涼気候と砂質土壌を活かした栽培に適しています。

前年比でわずかに減少しましたが、依然として高い出荷安定性と収益性を維持しています。後継者問題が今後の焦点になるでしょう。

埼玉県 ― 都市近郊の伝統的栽培地

-

作付面積:0.388千ha(前年比:-0.767%)

埼玉は古くからかぶの都市近郊栽培が盛んな地域で、品種の多様性と小規模な直売所流通が特徴です。減少率が小さい点から、地域内での消費が安定していることが伺えます。

しかし、宅地化や農地転用が進む中、今後は直売所モデルや観光農園などの多角的展開が求められる地域です。

山形県 ― 東北の冷涼地型栽培地

-

作付面積:0.21千ha(前年比:-6.667%)

山形は冷涼な気候と豊富な水資源を活かした露地栽培が特徴。秋から初冬にかけての出荷が主ですが、天候不順や労働力不足の影響で年々作付が減少しています。

また、他作物(さくらんぼ、米など)との作付競合もあり、効率性重視の農業転換が進む中での維持が課題です。

滋賀・岐阜・京都 ― 近畿圏の小規模産地

滋賀県(0.162千ha, -2.41%)

滋賀では山間地の冷涼地を活かした品種が多く、品質の高さが評価されていますが、出荷先が限定的で流通の広がりに課題を抱えています。

岐阜県(0.133千ha)

岐阜も滋賀と同様、地元消費と1部市場出荷を両立しています。高齢農家が中心となっており、今後の面積維持には集約化と若手支援が不可欠です。

京都府(0.13千ha, -3.704%)

京都は伝統的な京野菜「聖護院かぶ」の生産地であり、特定品種への高い需要を維持しています。ブランド力はあるものの、量産性が低いため、希少価値を活かした販売戦略が鍵です。

青森・福島・新潟 ― 北日本の栽培動向

青森県(0.156千ha, -6.024%)

青森は冷涼で害虫が少ない気候を活かした栽培が可能ですが、降雪などによる作付時期の制約があり、収益性の確保が難しいのが実情です。

福島県(0.101千ha, -1.942%)

福島は震災以降、農業復興が進む中でかぶの栽培も続けられていますが、作付規模は小さく、今後も安定した出荷先の確保と担い手育成が課題です。

新潟県(0.097千ha, -25.38%)

今回、最大の減少率を記録しており、かぶから他作物(米、枝豆など)への転換が進んでいると考えられます。気象リスクや市場価格の変動も影響した可能性があります。

9州地方の生産地 ― 福岡を中心に

-

福岡県:0.097千ha(前年比:-1.02%)

福岡は温暖な気候を活かし、冬場の出荷で市場補完的な役割を果たしています。規模は小さいながらも関西圏や中京圏向けの出荷が続けられており、年内出荷による収益確保が図られています。

今後の展望と課題

安定供給の課題

かぶは栽培期間が短く、比較的育てやすい1方で、市場価格の不安定さや需要の偏りが生産者のリスクとなっています。

高齢化と担い手不足

主要産地の多くで60代以上の農業従事者が中心となっており、今後の作付面積維持には、法人農業・新規就農支援・スマート農業導入などが鍵です。

消費面での展望

近年、かぶの消費は漬物以外に、サラダやスープなど調理用途が広がりつつあります。こうした新たな消費提案が、将来的な栽培継続の後押しになると考えられます。

コメント