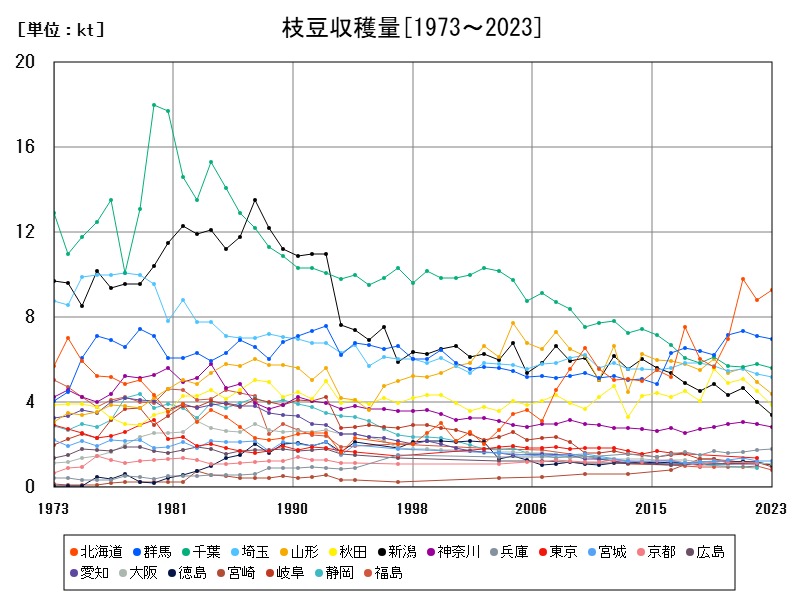

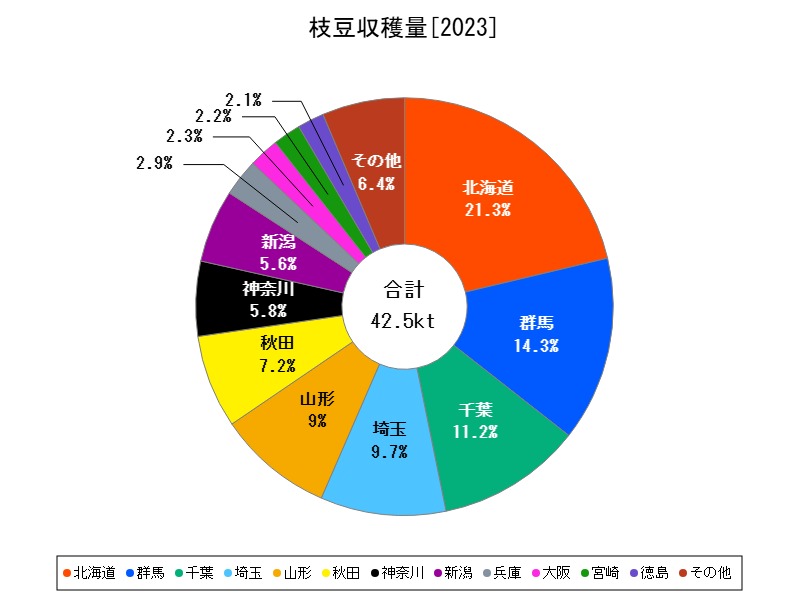

2023年の全国枝豆収穫量は62,000tで、前年比-4.91%。北海道が最多の9,270t(+5.10%)でシェア拡大中。群馬、千葉、埼玉も安定的な生産を維持している一方、山形、秋田、新潟など東北地域では大幅な減少傾向が顕著。今後は北海道や関東圏がリードする体制が強まり、気候変動や担い手不足への対策、ブランド化による差別化が鍵となる。

枝豆の収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 62 | 100 | -4.908 | |

| 1 | 北海道 | 9.27 | 14.95 | +5.102 |

| 2 | 群馬 | 6.97 | 11.24 | -2.381 |

| 3 | 千葉 | 5.63 | 9.081 | -2.931 |

| 4 | 埼玉 | 5.19 | 8.371 | -2.627 |

| 5 | 山形 | 4.37 | 7.048 | -11.72 |

| 6 | 秋田 | 3.86 | 6.226 | -14.98 |

| 7 | 新潟 | 3.4 | 5.484 | -15.21 |

| 8 | 神奈川 | 2.83 | 4.565 | -4.714 |

| 9 | 兵庫 | 1.78 | 2.871 | +1.714 |

| 10 | 宮城 | 1.22 | 1.968 | -0.813 |

| 11 | 大阪 | 1.09 | 1.758 | -5.217 |

| 12 | 徳島 | 1.06 | 1.71 | -10.92 |

| 13 | 宮崎 | 1.04 | 1.677 | -7.965 |

| 14 | 岐阜 | 0.947 | 1.527 | -21.74 |

| 15 | 福島 | 0.824 | 1.329 | -16.94 |

| 16 | 青森 | 0.747 | 1.205 | +33.63 |

| 17 | 岩手 | 0.624 | 1.006 | -10.34 |

| 18 | 愛媛 | 0.322 | 0.519 | -12.97 |

| 19 | 香川 | 0.172 | 0.277 | +2.994 |

| 20 | 富山 | 0.137 | 0.221 | -12.74 |

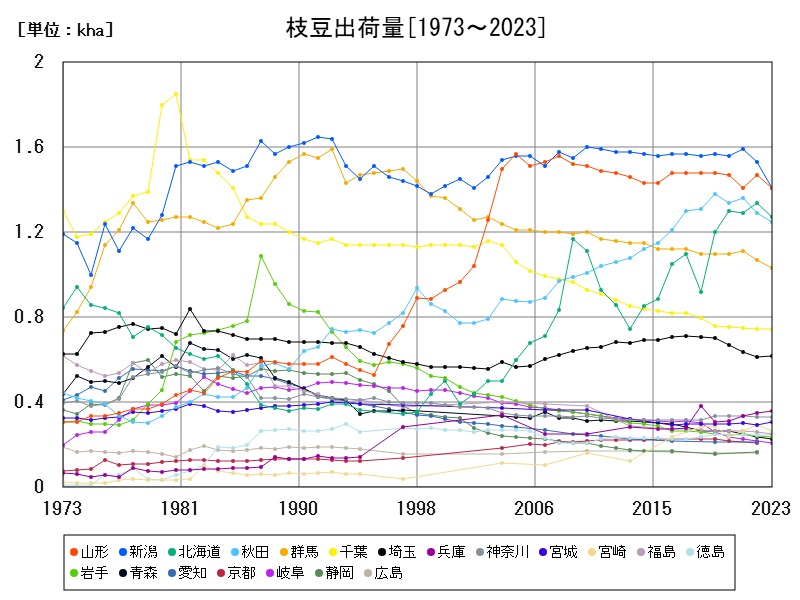

枝豆の出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 4.97 | 100 | -4.789 | |

| 1 | 北海道 | 0.904 | 18.19 | +6.478 |

| 2 | 群馬 | 0.608 | 12.23 | -2.251 |

| 3 | 千葉 | 0.477 | 9.598 | -2.851 |

| 4 | 埼玉 | 0.413 | 8.31 | -2.594 |

| 5 | 山形 | 0.381 | 7.666 | -11.81 |

| 6 | 秋田 | 0.307 | 6.177 | -14.96 |

| 7 | 神奈川 | 0.246 | 4.95 | -4.28 |

| 8 | 新潟 | 0.24 | 4.829 | -20.27 |

| 9 | 兵庫 | 0.123 | 2.475 | +1.653 |

| 10 | 大阪 | 0.0994 | 2 | -5.333 |

| 11 | 宮崎 | 0.0917 | 1.845 | -8.3 |

| 12 | 徳島 | 0.088 | 1.771 | -12 |

| 13 | 岐阜 | 0.0747 | 1.503 | -21.78 |

| 14 | 宮城 | 0.0549 | 1.105 | -0.723 |

| 15 | 青森 | 0.0378 | 0.761 | +32.17 |

| 16 | 岩手 | 0.0362 | 0.728 | -10.4 |

| 17 | 福島 | 0.0278 | 0.559 | -15.24 |

| 18 | 愛媛 | 0.0165 | 0.332 | -21.05 |

| 19 | 富山 | 0.0119 | 0.239 | -14.39 |

| 20 | 香川 | 0.0114 | 0.229 | +2.703 |

詳細なデータとグラフ

枝豆の現状と今後

枝豆は未成熟な大豆を青いうちに収穫して食用とする作物で、日本では夏の風物詩として定着しています。ビールとの相性や栄養価の高さから家庭用・業務用ともに需要が高く、冷凍加工品や外食産業向けにも広く流通しています。そのため、各地で多様な品種や栽培方法が採用され、地域ごとの特色も豊富です。栽培期間が比較的短く、輪作にも適するため、中小規模の農家にも取り組みやすい作物といえます。

全国的な動向と2023年の特徴

2023年の全国収穫量は62,000トンで、前年から約-4.91%の減少となりました。出荷量も49,700トン(-4.79%)とほぼ同様の減少幅です。これは、夏季の高温・乾燥や異常気象、加えて労働力不足・耕作放棄地増加など構造的な課題が複合的に影響していると考えられます。

北海道—収穫量・出荷量ともに拡大中

収穫量:9,270t(+5.10%)/出荷量:9,040t(+6.48%)

北海道は冷涼な気候と広大な農地を活かして、枝豆の大規模栽培が進んでいます。栽培適期が他地域より遅いため、夏の終わりから秋にかけての「後発出荷」に強みを持ち、市場価格が高騰する時期に供給できるのが競争力の源です。2023年は唯1、収穫・出荷量ともに5%以上の伸びを示し、全国シェアをさらに伸ばしました。将来も機械化や法人化によって安定生産が期待できます。

関東の安定供給県—群馬・千葉・埼玉

群馬県(6,970t/6080t)

群馬県は夏季の気温が高く、平坦な土地を利用した露地栽培が盛んです。前年比ではやや減少(-2.38%)ですが、大規模産地としての安定性を維持しています。出荷量も比較的多く、首都圏への供給に強みがあります。

千葉県(5,630t/4,770t)

温暖な気候と早出し可能な環境を背景に、千葉県は春~夏にかけての出荷が中心です。やや減少(-2.93%)したものの、全体的に安定傾向。都市部に近いため、直売や観光農園との連携も見込まれます。

埼玉県(5,190t/4,130t)

関東平野の中央に位置し、利根川水系を活かした水はけのよい圃場で枝豆が栽培されています。東京へのアクセスも良く、生鮮出荷の拠点としても重要です。減少幅は小さく(-2.63%)、引き続き中核産地と位置づけられます。

東北地域—かつての主力産地に陰り

山形県(4,370t/3,810t)・秋田県(3,860t/3,070t)・新潟県(3,400t/2,400t)

これらの県は、かつて「だだちゃ豆」や「湯上がり娘」などの在来品種で知られ、品質で全国的に評価されてきました。しかし2023年は山形:-11.72%、秋田:-14.98%、新潟:-15.21%と大幅な減少が目立ちます。要因としては、

-

労働力の高齢化

-

猛暑や豪雨など天候不順

-

作業工程の多さによる生産離脱

などが考えられます。品質は高いため、地元ブランドや加工品としての活用で再成長の余地はあるものの、安定供給には課題が残ります。

その他の注目地域

神奈川県(2,830t/2,460t)

都市近郊型農業として、神奈川県は地産地消と直売市場での需要を支えています。減少幅は比較的小さく、安定感があります。

兵庫県(1,780t/1,230t)

関西圏における主要供給地のひとつで、2023年は微増(+1.71%)と回復傾向。他県が減少する中での増加は注目に値します。

大阪府(収穫量データ非記載/出荷量:994t)

大阪府は面積が限られているため、大規模化は困難ですが、都市型農業としての需要は根強く、直販や加工用として1定の役割を果たしています。

今後の展望と課題

北海道を中心とした「後発産地」の強化

北海道の増加は今後も続く可能性が高く、9月〜10月の端境期を狙った出荷体制の強化が市場価値の向上に繋がると考えられます。

関東圏の安定供給体制の維持

関東圏は鮮度勝負の枝豆流通にとって重要なエリアです。物流・冷蔵技術を強化することで生産者負担の軽減と収益向上が期待できます。

東北地域の復興と差別化

高品質・高価格帯でのブランド戦略、観光農業との連携、加工品開発などにより、再び競争力のある産地としての地位回復が可能です。

共通課題:高齢化・気候変動・機械化遅れ

枝豆は収穫作業が多く、手間がかかる作物であるため、高齢化に伴う人手不足が今後さらに深刻化する懸念があります。小型収穫機の普及や共同出荷体制の整備が必須です。

おわりに

2023年の枝豆生産は全体として減少傾向でしたが、北海道の増加や関東圏の堅調な供給により、国内需要への対応力は維持されています。1方で、東北地域の落ち込みが著しく、今後の地域間格差の拡大が懸念されます。将来的には、機械化・地域ブランド化・若手就農支援によって、持続可能な枝豆産地の構築が急務となるでしょう。

コメント