2025年5月の全銘柄米の平均価格は2.744万円/60kgと急騰し、佐渡産コシヒカリは4.459万円で最高値。価格上昇の背景には資材高騰、円安、天候不順があり、高品質ブランド米への需要も価格を押し上げている。今後は生産の集約と高付加価値化が進展。

全銘柄のランキング

| 市場 | 価格[万円/60kg] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 2.712 | 100 | +79.21 | |

| 1 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 4.459 | 164.4 | |

| 2 | 茨城 | 3.699 | 136.4 | +109.7 |

| 3 | 福島 (コシヒカリ会津) | 3.478 | 128.2 | +111 |

| 4 | 秋田 (ひとめぼれ) | 3.315 | 122.2 | |

| 5 | 青森 (まっしぐら) | 3.202 | 118.1 | +106.6 |

| 6 | 滋賀 (キヌヒカリ) | 3.151 | 116.2 | +125.5 |

| 7 | 富山 | 3.108 | 114.6 | +91.34 |

| 8 | 福島 (ひとめぼれ) | 3.02 | 111.4 | +101.6 |

| 9 | 福島 (天のつぶ) | 3.008 | 110.9 | +108.4 |

| 10 | 福島 (コシヒカリ中通り) | 2.962 | 109.2 | +91.15 |

| 11 | 富山 (てんたかく) | 2.95 | 108.8 | +103.9 |

| 12 | 山形 (つや姫) | 2.946 | 108.6 | +56.92 |

| 13 | 北海道 (ゆめぴりか) | 2.878 | 106.1 | +79.6 |

| 14 | 山形 (雪若丸) | 2.823 | 104.1 | +84.88 |

| 15 | 宮城 (つや姫) | 2.819 | 103.9 | +79.65 |

| 16 | 埼玉 (彩のきずな) | 2.804 | 103.4 | +88.82 |

| 17 | 北海道 (ななつぼし) | 2.777 | 102.4 | +77.19 |

| 18 | 熊本 (ヒノヒカリ) | 2.742 | 101.1 | +85.91 |

| 19 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 2.739 | 101 | +32.76 |

| 20 | 岐阜 (ハツシモ) | 2.738 | 100.9 | +88.49 |

| 21 | 茨城 (にじのきらめき) | 2.728 | 100.6 | |

| 22 | 山形 (はえぬき) | 2.728 | 100.6 | +87.34 |

| 23 | 栃木 | 2.722 | 100.4 | +83.64 |

| 24 | 宮崎 (ヒノヒカリ) | 2.706 | 99.77 | +77.8 |

| 25 | 秋田 (あきたこまち) | 2.694 | 99.33 | +71.86 |

| 26 | 秋田 (めんこいな) | 2.693 | 99.29 | +89.67 |

| 27 | 滋賀 | 2.684 | 98.98 | |

| 28 | 静岡 | 2.667 | 98.34 | +70.5 |

| 29 | 福岡 (夢つくし) | 2.662 | 98.14 | +69.88 |

| 30 | 福岡 (元気つくし) | 2.661 | 98.13 | +73.9 |

| 31 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 2.657 | 97.98 | |

| 32 | 栃木 (とちぎの星) | 2.635 | 97.16 | +84.9 |

| 33 | 新潟 (こしいぶき) | 2.62 | 96.61 | +73.33 |

| 34 | 北海道 (きらら) | 2.619 | 96.56 | +75.69 |

| 35 | 群馬 (あさひの夢) | 2.598 | 95.79 | +78.18 |

| 36 | 兵庫 (キヌヒカリ) | 2.527 | 93.18 | +70.86 |

| 37 | 岩手 (ひとめぼれ) | 2.522 | 92.98 | +69.22 |

| 38 | 岐阜 (ほしじるし) | 2.488 | 91.74 | +79.2 |

| 39 | 熊本 | 2.477 | 91.32 | |

| 40 | 愛知 (あいちのかおり) | 2.468 | 91.01 | +71.38 |

| 41 | 宮城 (ひとめぼれ) | 2.465 | 90.89 | +58 |

| 42 | 岩手 (銀河のしずく) | 2.401 | 88.53 | |

| 43 | 千葉 | 2.385 | 87.95 | +68.01 |

| 44 | 広島 | 2.362 | 87.08 | +63.09 |

| 45 | 山口 (きぬむすめ) | 2.325 | 85.72 | |

| 46 | 千葉 (ふさおとめ) | 2.311 | 85.21 | +68.71 |

| 47 | 山口 | 2.305 | 84.98 | +52.66 |

| 48 | 千葉 (ふさこがね) | 2.24 | 82.59 | +65.47 |

| 49 | 佐賀 (さがびより) | 2.233 | 82.33 | +50.23 |

| 50 | 佐賀 (夢しずく) | 2.227 | 82.09 | +54.6 |

| 51 | 広島 (あきさかり) | 2.21 | 81.49 | +65.89 |

| 52 | 京都 | 2.117 | 78.06 | +42.19 |

| 53 | 山梨 | 1.985 | 73.21 | +14.44 |

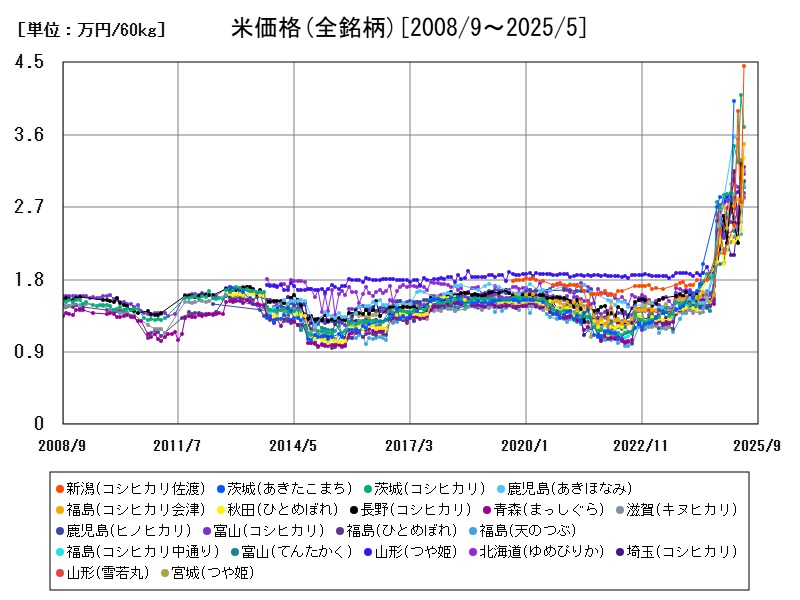

米価格の推移

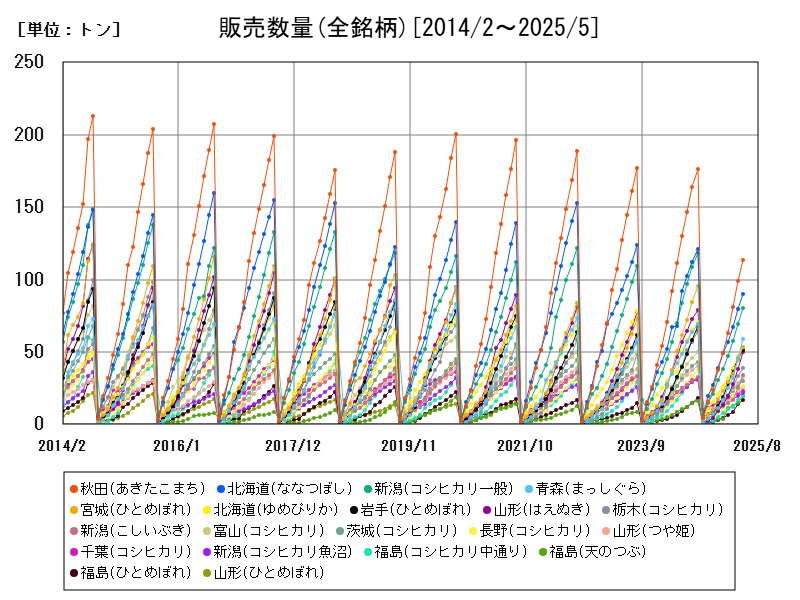

全銘柄の販売数量

| 市場 | 販売数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 10.82 | 100 | -3.669 | |

| 1 | 秋田 (あきたこまち) | 113.2 | 1046 | -12.92 |

| 2 | 北海道 (ななつぼし) | 89.8 | 830.2 | -2.179 |

| 3 | 新潟 (コシヒカリ一般) | 80.4 | 743.3 | -3.943 |

| 4 | 青森 (まっしぐら) | 58.9 | 544.5 | +21.95 |

| 5 | 宮城 (ひとめぼれ) | 53.7 | 496.4 | -12.97 |

| 6 | 北海道 (ゆめぴりか) | 53.2 | 491.8 | +5.138 |

| 7 | 岩手 (ひとめぼれ) | 51.2 | 473.3 | +30.28 |

| 8 | 山形 (はえぬき) | 49.7 | 459.5 | -12.19 |

| 9 | 栃木 (コシヒカリ) | 38.6 | 356.8 | -4.455 |

| 10 | 新潟 (こしいぶき) | 34 | 314.3 | +37.65 |

| 11 | 富山 (コシヒカリ) | 32.5 | 300.5 | -4.971 |

| 12 | 茨城 (コシヒカリ) | 29.7 | 274.6 | -7.188 |

| 13 | 長野 (コシヒカリ) | 26.5 | 245 | +9.504 |

| 14 | 山形 (つや姫) | 26 | 240.4 | -14.47 |

| 15 | 千葉 (コシヒカリ) | 23.3 | 215.4 | -6.426 |

| 16 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 21.8 | 201.5 | -5.217 |

| 17 | 福島 (コシヒカリ中通り) | 19.8 | 183 | -7.477 |

| 18 | 福島 (天のつぶ) | 19.4 | 179.3 | +83.02 |

| 19 | 福島 (ひとめぼれ) | 17.1 | 158.1 | +90 |

| 20 | 千葉 (ふさこがね) | 12.9 | 119.3 | +46.59 |

| 21 | 滋賀 (コシヒカリ) | 12.7 | 117.4 | -12.41 |

| 22 | 山形 (雪若丸) | 11.6 | 107.2 | +6.422 |

| 23 | 福井 (ハナエチゼン) | 11.5 | 106.3 | +8.491 |

| 24 | 岩手 (銀河のしずく) | 11.5 | 106.3 | +38.55 |

| 25 | 福井 (コシヒカリ) | 11 | 101.7 | -19.12 |

| 26 | 福島 (コシヒカリ会津) | 10.6 | 97.99 | +0.952 |

| 27 | 福岡 (元気つくし) | 10 | 92.45 | -6.542 |

| 28 | 福岡 (夢つくし) | 9.7 | 89.67 | -22.4 |

| 29 | 千葉 (ふさおとめ) | 9.2 | 85.05 | +9.524 |

| 30 | 愛知 (あいちのかおり) | 8.9 | 82.28 | -11.88 |

| 31 | 広島 (コシヒカリ) | 8.3 | 76.73 | -10.75 |

| 32 | 佐賀 (さがびより) | 8.1 | 74.88 | +1.25 |

| 33 | 秋田 (ひとめぼれ) | 8 | 73.96 | -8.046 |

| 34 | 島根 (きぬむすめ) | 7.7 | 71.18 | -17.2 |

| 35 | 宮城 (つや姫) | 7.6 | 70.26 | -7.317 |

| 36 | 滋賀 (みずかがみ) | 7.4 | 68.41 | -8.642 |

| 37 | 島根 (コシヒカリ) | 7.2 | 66.56 | -11.11 |

| 38 | 茨城 (あきたこまち) | 7.1 | 65.64 | +7.576 |

| 39 | 佐賀 (夢しずく) | 7.1 | 65.64 | -2.74 |

| 40 | 栃木 (とちぎの星) | 6.9 | 63.79 | +38 |

| 41 | 富山 (てんたかく) | 6.9 | 63.79 | +60.47 |

| 42 | 茨城 (にじのきらめき) | 6.8 | 62.86 | |

| 43 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 6.8 | 62.86 | -18.07 |

| 44 | 兵庫 (コシヒカリ) | 6.8 | 62.86 | -6.849 |

| 45 | 秋田 (めんこいな) | 6.7 | 61.94 | +34 |

| 46 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 6.6 | 61.01 | -18.52 |

| 47 | 福岡 (ヒノヒカリ) | 6.5 | 60.09 | -18.75 |

| 48 | 石川 (コシヒカリ) | 6.5 | 60.09 | -12.16 |

| 49 | 宮城 (ササニシキ) | 6.1 | 56.39 | |

| 50 | 鳥取 (きぬむすめ) | 5.7 | 52.69 | |

| 51 | 滋賀 (キヌヒカリ) | 5.7 | 52.69 | -17.39 |

| 52 | 山口 (コシヒカリ) | 5.7 | 52.69 | -25.97 |

| 53 | 高知 (コシヒカリ) | 5.4 | 49.92 | -12.9 |

| 54 | 熊本 (ヒノヒカリ) | 5.3 | 49 | -31.17 |

| 55 | 愛知 (コシヒカリ) | 5.3 | 49 | -30.26 |

| 56 | 三重 (コシヒカリ一般) | 5.2 | 48.07 | -33.33 |

| 57 | 群馬 (あさひの夢) | 4.7 | 43.45 | -20.34 |

| 58 | 山口 (ひとめぼれ) | 4.7 | 43.45 | -34.72 |

| 59 | 山口 (きぬむすめ) | 4.7 | 43.45 | -12.96 |

| 60 | 宮崎 (コシヒカリ) | 4.4 | 40.68 | -4.348 |

| 61 | 奈良 (ヒノヒカリ) | 4.4 | 40.68 | -16.98 |

| 62 | 長野 (あきたこまち) | 4.2 | 38.83 | +27.27 |

| 63 | 鳥取 (コシヒカリ) | 4.1 | 37.9 | -14.58 |

| 64 | 広島 (あきさかり) | 4.1 | 37.9 | -19.61 |

| 65 | 岩手 (あきたこまち) | 4 | 36.98 | -14.89 |

| 66 | 香川 (コシヒカリ) | 3.8 | 35.13 | -9.524 |

| 67 | 石川 (ゆめみづほ) | 3.7 | 34.21 | +60.87 |

| 68 | 熊本 (コシヒカリ) | 3.7 | 34.21 | -13.95 |

| 69 | 島根 (つや姫) | 3.7 | 34.21 | +19.35 |

| 70 | 岡山 (コシヒカリ) | 3.6 | 33.28 | -2.703 |

| 71 | 三重 (コシヒカリ伊賀) | 3.3 | 30.51 | -15.38 |

| 72 | 香川 (ヒノヒカリ) | 3.1 | 28.66 | -18.42 |

| 73 | 宮崎 (ヒノヒカリ) | 3 | 27.73 | -18.92 |

| 74 | 岡山 (きぬむすめ) | 2.9 | 26.81 | -6.452 |

| 75 | 岐阜 (ハツシモ) | 2.8 | 25.88 | -42.86 |

| 76 | 鳥取 (ひとめぼれ) | 2.7 | 24.96 | -3.571 |

| 77 | 岐阜 (コシヒカリ) | 2.7 | 24.96 | -15.63 |

| 78 | 京都 (コシヒカリ) | 2.7 | 24.96 | -20.59 |

| 79 | 山梨 (コシヒカリ) | 2.6 | 24.04 | -7.143 |

| 80 | 福井 (あきさかり) | 2.5 | 23.11 | -7.407 |

| 81 | 埼玉 (彩のきずな) | 2.5 | 23.11 | -28.57 |

| 82 | 鹿児島 (コシヒカリ) | 2.4 | 22.19 | -20 |

| 83 | 愛媛 (コシヒカリ) | 2.4 | 22.19 | +4.348 |

| 84 | 大分 (ヒノヒカリ) | 2.4 | 22.19 | -40 |

| 85 | 静岡 (コシヒカリ) | 2.3 | 21.26 | -39.47 |

| 86 | 岡山 (アケボノ) | 2.3 | 21.26 | -20.69 |

| 87 | 鹿児島 (ヒノヒカリ) | 2.1 | 19.41 | -41.67 |

| 88 | 香川 (あきさかり) | 2.1 | 19.41 | -30 |

| 89 | 熊本 (森のくまさん) | 2 | 18.49 | -16.67 |

| 90 | 広島 (あきろまん) | 2 | 18.49 | -16.67 |

| 91 | 福島 (コシヒカリ浜通り) | 1.9 | 17.56 | -5 |

| 92 | 兵庫 (キヌヒカリ) | 1.9 | 17.56 | -17.39 |

| 93 | 佐賀 (ヒノヒカリ) | 1.9 | 17.56 | -38.71 |

| 94 | 埼玉 (コシヒカリ) | 1.6 | 14.79 | -33.33 |

| 95 | 栃木 (あさひの夢) | 1.5 | 13.87 | +25 |

| 96 | 徳島 (コシヒカリ) | 1.4 | 12.94 | -12.5 |

| 97 | 鹿児島 (あきほなみ) | 1.3 | 12.02 | -50 |

| 98 | 長崎 (にこまる) | 1.3 | 12.02 | -40.91 |

| 99 | 徳島 (あきさかり) | 1.3 | 12.02 | -23.53 |

| 100 | 兵庫 (ヒノヒカリ) | 1.3 | 12.02 | -40.91 |

| 101 | 岐阜 (ほしじるし) | 1.1 | 10.17 | -35.29 |

| 102 | 大分 (なつほのか) | 1.1 | 10.17 | |

| 103 | 高知 (ヒノヒカリ) | 0.9 | 8.32 | -25 |

| 104 | 大分 (ひとめぼれ) | 0.9 | 8.32 | -25 |

| 105 | 愛知 (大地の風) | 0.8 | 7.396 | +14.29 |

| 106 | 京都 (キヌヒカリ) | 0.7 | 6.471 | -30 |

| 107 | 長崎 (なつほのか) | 0.6 | 5.547 | -62.5 |

| 108 | 愛媛 (ヒノヒカリ) | 0.6 | 5.547 | -25 |

| 109 | 埼玉 (彩のかがやき) | 0.6 | 5.547 | -79.31 |

| 110 | 静岡 (きぬむすめ) | 0.5 | 4.622 | -28.57 |

| 111 | 長崎 (ヒノヒカリ) | 0.5 | 4.622 | -37.5 |

| 112 | 京都 (ヒノヒカリ) | 0.4 | 3.698 | -50 |

| 113 | 三重 (キヌヒカリ) | 0.4 | 3.698 | -55.56 |

| 114 | 群馬 (ゆめまつり) | 0.3 | 2.773 | -50 |

| 115 | 静岡 (にこまる) | 0.2 | 1.849 | -33.33 |

| 116 | 愛媛 (あきたこまち) | 0.2 | 1.849 | -60 |

| 117 | 青森 (つがるロマン) | 0 | 0 | -100 |

販売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

米価格の現状と今後

2025年5月時点における全銘柄の米の平均価格は2.744万円/60kgで、前年同月比+82.39%と極めて大きな上昇幅を示しています。特に、新潟県産のコシヒカリ佐渡(4.459万円)や福島県産コシヒカリ会津(3.478万円)など、特定地域・ブランドにおけるプレミアム米が高価格帯を牽引しています。

1方で、販売数量では秋田県産あきたこまち(113.2トン)、北海道産ななつぼし(89.8トン)、新潟県産コシヒカリ1般(80.4トン)が上位に位置し、生産規模や流通力が数量の多寡に直結していることがうかがえます。

長期的な価格・数量の推移傾向

2008年から2020年ごろまでの米価格は比較的安定しており、平均価格は1.5〜1.9万円/60kg程度で推移していました。しかし、2022年以降のウクライナ情勢や円安、原材料費の上昇など外部環境の変化により、2023年から価格上昇に転じ、2024年~2025年にかけてはかつてない高値を記録しました。

数量面では、大規模産地(秋田・北海道・新潟)が安定供給を維持する1方、小規模産地では年によって大きく変動しています。近年は、高付加価値品種への転換も進んでおり、「量より質」への転換が顕著です。

地域・銘柄別の価格と数量の特徴

-

新潟(コシヒカリ佐渡)・福島(会津産・中通り産) 雪解け水や肥沃な土壌を背景に、全国でも最高級ブランドとしての地位を確立。特に佐渡産は「特別栽培米」や「有機認証」など付加価値の高さが際立ち、4.459万円/60kgは突出しています。

-

青森(まっしぐら)・滋賀(キヌヒカリ)・富山(てんたかく) 高価格帯ながらも比較的マイナーなブランドで、販路や評価が向上したことにより100%以上の価格上昇が確認されました。特に青森産まっしぐらは数量(58.9トン)も多く、供給力とブランド力を兼ね備えています。

-

秋田(あきたこまち)・北海道(ななつぼし、ゆめぴりか)・山形(はえぬき) 流通量が多く、量販店や外食産業向けのベースを担う米としての性格が強い。価格は相対的に抑えられているが、安定した数量を維持しており、日本の主食供給の中核を担っています。

価格高騰の要因

-

農業資材の高騰 肥料・燃料・農薬・包装資材の価格が軒並み上昇。生産コストの高騰が、米価への転嫁を招いています。

-

天候リスクと作柄不良 高温障害・長雨・台風の影響などで収穫量が減少した地域が増加。特に東北地方での影響が大きく、需要過多による価格押し上げ効果が発生。

-

ブランド米への志向強化 「つや姫」「雪若丸」「新之助」「金賞米」など、プレミアム米の流通が増加。消費者の質へのこだわりが価格を上方に誘導しています。

-

円安の影響 輸入代替の観点から国内米への回帰が進んだことにより、需給が逼迫しました。

生産の動向と今後の展望

-

生産者の高齢化と集約化 中山間地では離農が進む1方で、大規模農業法人やJAによる生産集約が加速。効率性と品質向上の両立が求められています。

-

スマート農業と省力化 ドローン、センサー技術、AI収穫管理の導入により、高品質・安定生産への転換が加速しています。

-

環境配慮型栽培の拡大 有機栽培や減農薬栽培のブランド力が高まっており、米の価格が単なる味や量から、環境価値や地域性の評価軸へとシフトしています。

コメント