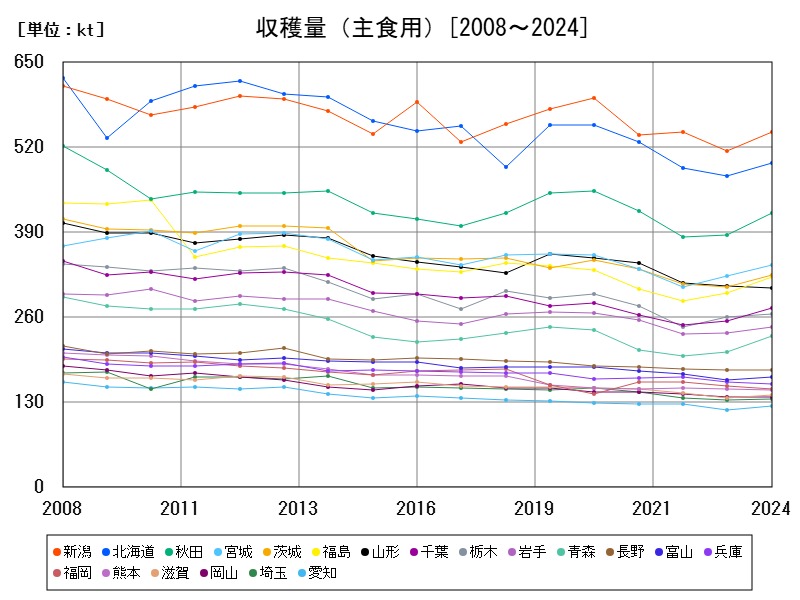

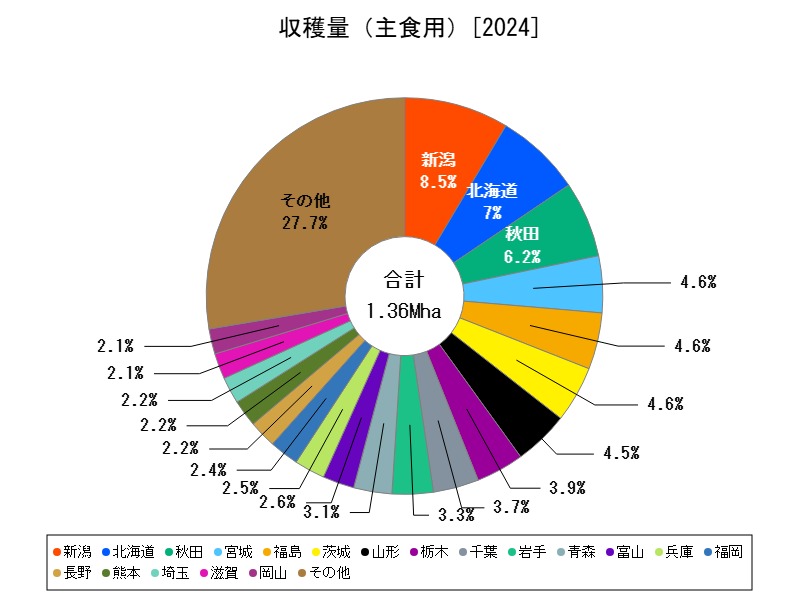

2024年の主食用米の収穫量は全国で679.2万トン、新潟・北海道・秋田が上位を占め、関東・東北でも堅調な回復が見られる。気候安定やスマート農業の導入が増加を支え、今後は高品質・高付加価値化と輸出戦略が生産維持の鍵となる。

収穫量(主食用)のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 679.2 | 100 | +2.753 | |

| 1 | 新潟 | 54.35 | 8.002 | +5.719 |

| 2 | 北海道 | 49.55 | 7.295 | +4.119 |

| 3 | 秋田 | 42.02 | 6.187 | +8.917 |

| 4 | 宮城 | 34.05 | 5.013 | +5.158 |

| 5 | 茨城 | 32.47 | 4.781 | +6.007 |

| 6 | 福島 | 32.15 | 4.734 | +7.922 |

| 7 | 山形 | 30.55 | 4.498 | -1.005 |

| 8 | 千葉 | 27.48 | 4.046 | +7.722 |

| 9 | 栃木 | 26.46 | 3.896 | +1.379 |

| 10 | 岩手 | 24.52 | 3.61 | +3.986 |

| 11 | 青森 | 23.18 | 3.413 | +11.71 |

| 12 | 長野 | 17.98 | 2.647 | -0.0556 |

| 13 | 富山 | 16.85 | 2.481 | +2.307 |

| 14 | 兵庫 | 15.81 | 2.328 | -2.105 |

| 15 | 福岡 | 15.04 | 2.214 | -2.968 |

| 16 | 熊本 | 14.86 | 2.188 | -0.735 |

| 17 | 滋賀 | 14.17 | 2.086 | +4.115 |

| 18 | 岡山 | 13.87 | 2.042 | +0.289 |

| 19 | 埼玉 | 13.52 | 1.991 | +1.578 |

| 20 | 愛知 | 12.43 | 1.83 | +4.806 |

| 21 | 三重 | 11.88 | 1.749 | -4.731 |

| 22 | 福井 | 11.63 | 1.712 | +8.186 |

| 23 | 佐賀 | 11.11 | 1.636 | -1.768 |

| 24 | 石川 | 11.05 | 1.627 | +2.6 |

| 25 | 広島 | 10.57 | 1.556 | -3.646 |

| 26 | 岐阜 | 9.47 | 1.394 | -0.63 |

| 27 | 大分 | 8.74 | 1.287 | -1.687 |

| 28 | 山口 | 8.11 | 1.194 | -0.613 |

| 29 | 島根 | 7.93 | 1.168 | -3.175 |

| 30 | 鹿児島 | 7.33 | 1.079 | -4.308 |

| 31 | 静岡 | 6.97 | 1.026 | -10.53 |

| 32 | 京都 | 6.85 | 1.009 | +3.318 |

| 33 | 群馬 | 6.39 | 0.941 | +2.24 |

| 34 | 愛媛 | 6.38 | 0.939 | -1.238 |

| 35 | 宮崎 | 5.96 | 0.878 | -3.404 |

| 36 | 鳥取 | 5.82 | 0.857 | +3.375 |

| 37 | 香川 | 4.8 | 0.707 | -4.192 |

| 38 | 徳島 | 4.6 | 0.677 | +3.371 |

| 39 | 高知 | 4.58 | 0.674 | -1.08 |

| 40 | 長崎 | 4.56 | 0.671 | -6.557 |

| 41 | 奈良 | 4.19 | 0.617 | -1.179 |

| 42 | 和歌山 | 2.87 | 0.423 | -1.712 |

| 43 | 山梨 | 2.45 | 0.361 | -3.162 |

| 44 | 大阪 | 2.07 | 0.305 | -7.175 |

| 45 | 神奈川 | 1.37 | 0.202 | -3.521 |

| 46 | 沖縄 | 0.182 | 0.0268 | +4 |

| 47 | 東京 | 0.0443 | 0.00652 | -4.731 |

詳細なデータとグラフ

収穫量(主食用)の現状と今後

2024年における全国の主食用水稲の収穫量は679.2万トンとなり、前年から+2.753%の増加を示しました。これは、近年の安定した気候条件と、各地でのスマート農業の導入による効率的な栽培管理が背景にあります。また、外食需要の回復や輸出向け高級米の需要拡大も、生産維持に1定の影響を与えていると考えられます。

新潟県 ― 長年のトップを維持する米どころ

新潟県は全国最大の主食用米の生産地として54.35万トン(全国比8.002%)を記録し、前年より+5.719%と堅調に増加しました。ブランド米「コシヒカリ」の強さに加え、魚沼、岩船などの産地で品質重視の栽培が行われています。農業従事者の高齢化が進む中でも、地域ぐるみの営農支援が功を奏し、安定した生産体制が続いています。

北海道 ― 安定成長と拡大の余地を持つ生産地

北海道は49.55万トン(7.295%)で全国第2位。道内の栽培面積は広く、機械化の進展も著しく、農業法人化や大規模化が他県に比べて進んでいます。2024年は+4.119%の増加を見せており、温暖化による作期の安定と、ブランド米「ななつぼし」「ゆめぴりか」などの普及が背景にあります。今後も拡大の余地がある地域です。

秋田県・山形県 ― 東北内陸部の伝統的稲作地帯

秋田県(42.02万t, +8.917%)は本年特に大きな収量増を見せた地域の1つです。豊富な雪解け水と内陸型の気候が安定的な品質を支えており、「あきたこまち」の再評価も進んでいます。山形県は30.55万トン(4.498%)と前年から微減(-1.005%)となりましたが、地形や気候条件の影響による1時的な減少と考えられます。いずれも高品質米生産地としての地位は確固たるものです。

宮城県・福島県 ― 復興とブランド確立の地域

宮城(34.05万t, +5.158%)、福島(32.15万t, +7.922%)は、震災復興以降、農業インフラの再構築とブランド戦略により収量を着実に回復させています。特に福島は、「天のつぶ」などの新ブランド米の普及が進み、県産米の信頼回復に成功しつつあります。水利環境の整備や若手農業者の育成が今後のカギを握ります。

関東地方 ― 都市近郊型農業の利点と収量の堅調回復

茨城県(32.47万t, +6.007%)、千葉県(27.48万t, +7.722%)、栃木県(26.46万t, +1.379%)の関東3県は、都市近郊という立地の利点を活かし、直販・ブランド化・学校給食などの地域内流通で高い安定性を維持しています。特に千葉の増加率は全国でも上位で、ICT導入や企業3入による効率的経営が顕著です。都市部需要との連携も生産持続の強みとなっています。

岩手県 ― 地道な生産と品種展開による存在感

岩手県は24.52万トン(3.61%)と、東北地方の中堅的な立場ながらも+3.986%と堅調な伸びを見せました。「金色の風」などの新たなブランド米開発が進み、県としての独自色を出し始めています。土地利用の効率化と県内需要の底上げによって、今後の維持・拡大も期待されます。

今後の将来予測と主な課題

主食用米の将来展望は、人口減少による国内需要の減少という構造的課題に直面しつつも、輸出拡大、外食産業との連携、高付加価値品種の開発などに活路が見出されています。各県では、担い手不足や農地の集約・再編成を課題としつつも、ICT活用、スマート農機の普及、国の農政支援により、生産性維持を目指しています。

新潟や東北は品質維持に重きを置き、北海道や関東は効率性重視での拡大路線を継続することが予想され、今後も地域ごとの特徴が明確な形で残り続けると考えられます。

コメント