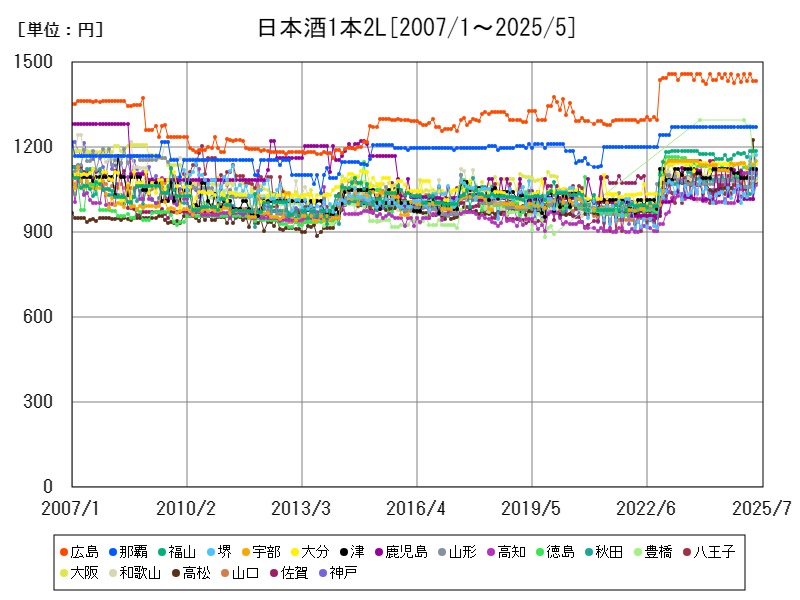

2025年5月時点の日本酒2Lの全国平均は1,049円。広島が1,434円と突出して高く、堺や鹿児島、高知などでも前年比で大幅な上昇が見られる。原材料費や物流コストの高騰、地元需要や販売戦略の変化が価格差の要因。今後は低価格から高付加価値型への移行が加速する可能性がある。

都市別の日本酒1本2Lの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1049 | +0.209 | |

| 1 | 広島 | 1434 | -1.714 |

| 2 | 那覇 | 1270 | |

| 3 | 福山 | 1187 | +2.504 |

| 4 | 堺 | 1174 | +13.1 |

| 5 | 宇部 | 1150 | +2.587 |

| 6 | 大分 | 1142 | |

| 7 | 津 | 1123 | |

| 8 | 鹿児島 | 1119 | +8.43 |

| 9 | 山形 | 1113 | +2.96 |

| 10 | 高知 | 1111 | +10.33 |

| 11 | 徳島 | 1110 | -0.893 |

| 12 | 秋田 | 1102 | +1.567 |

| 13 | 豊橋 | 1093 | |

| 14 | 八王子 | 1090 | +2.06 |

| 15 | 大阪 | 1083 | -3.131 |

| 16 | 和歌山 | 1082 | -0.825 |

| 17 | 高松 | 1078 | +2.18 |

| 18 | 山口 | 1077 | -1.644 |

| 19 | 佐賀 | 1076 | -1.914 |

| 20 | 神戸 | 1066 | -0.467 |

| 21 | 盛岡 | 1064 | +0.0941 |

| 22 | 熊本 | 1061 | +8.598 |

| 23 | 岡山 | 1061 | -4.069 |

| 24 | 宮崎 | 1061 | -1.394 |

| 25 | 日立 | 1058 | +2.818 |

| 26 | 青森 | 1057 | +4.035 |

| 27 | 西宮 | 1057 | -3.116 |

| 28 | 東京都区部 | 1057 | +1.929 |

| 29 | 川口 | 1057 | +0.667 |

| 30 | 八戸 | 1054 | |

| 31 | 福井 | 1047 | -1.04 |

| 32 | 小山 | 1046 | -11.88 |

| 33 | 相模原 | 1045 | +0.771 |

| 34 | 松阪 | 1043 | -1.697 |

| 35 | 今治 | 1041 | -0.192 |

| 36 | 長崎 | 1040 | -0.952 |

| 37 | 横浜 | 1039 | +0.484 |

| 38 | 姫路 | 1039 | -2.988 |

| 39 | 福島 | 1038 | +0.679 |

| 40 | 立川 | 1036 | -2.723 |

| 41 | 富士 | 1035 | -0.767 |

| 42 | 甲府 | 1033 | -2.363 |

| 43 | 奈良 | 1032 | +0.781 |

| 44 | 函館 | 1032 | +0.389 |

| 45 | 伊丹 | 1032 | -0.674 |

| 46 | 京都 | 1032 | -2.273 |

| 47 | 札幌 | 1031 | -2.46 |

| 48 | 枚方 | 1029 | |

| 49 | 柏 | 1028 | |

| 50 | 大津 | 1028 | -0.291 |

| 51 | 佐世保 | 1028 | -0.388 |

| 52 | 郡山 | 1027 | -1.44 |

| 53 | 藤沢 | 1024 | |

| 54 | 熊谷 | 1022 | |

| 55 | 福岡 | 1021 | -1.543 |

| 56 | 旭川 | 1021 | -2.109 |

| 57 | 府中 | 1021 | |

| 58 | 所沢 | 1017 | -1.453 |

| 59 | 岐阜 | 1016 | |

| 60 | 北九州 | 1015 | +0.595 |

| 61 | 松山 | 1010 | +7.561 |

| 62 | 松江 | 1009 | +0.9 |

| 63 | さいたま | 1009 | +0.498 |

| 64 | 前橋 | 1007 | -1.756 |

| 65 | 宇都宮 | 1006 | -3.269 |

| 66 | 長野 | 1003 | +0.703 |

| 67 | 松本 | 1000 | +0.1 |

| 68 | 長岡 | 998 | +1.114 |

| 69 | 浜松 | 996 | -2.449 |

| 70 | 富山 | 996 | -2.829 |

| 71 | 水戸 | 995 | -0.599 |

| 72 | 川崎 | 993 | +0.506 |

| 73 | 浦安 | 991 | +1.433 |

| 74 | 鳥取 | 990 | -3.603 |

| 75 | 金沢 | 988 | -1.101 |

| 76 | 名古屋 | 985 | -1.5 |

| 77 | 千葉 | 984 | +2.821 |

| 78 | 仙台 | 965 | -0.31 |

| 79 | 東大阪 | 962 | +3.219 |

| 80 | 静岡 | 954 | -0.418 |

| 81 | 新潟 | 939 | -3.096 |

詳細なデータとグラフ

日本酒の小売価格の相場と推移

2025年5月時点における日本酒(2Lボトル)の全国平均価格は1,049円である。最も高いのは広島市の1,434円で、平均を大きく上回っている。次いで那覇市(1,270円)、福山市(1,187円)、堺市(1,174円)、宇部市(1,150円)と続き、いずれも1,100円を超える水準で推移している。価格上位の都市は中4国・9州地域に集中しており、地域性や地元ブランドの有無、流通構造の違いが価格差を生んでいると考えられる。

都市別傾向と価格変動の分析

-

広島市:全国最高値だが価格は下落傾向 広島は日本酒文化が根付いた地域であり、地元銘柄の流通も豊富だが、前年同月比では-1.714%の下落。過去に高価格帯を維持してきたが、消費の鈍化や価格調整が起きている可能性がある。

-

堺市:急激な上昇で注目、+13.1% 堺は大阪圏の1角であるが、前年からの価格上昇が顕著で、急なインフレ的な値動きが見られる。流通費用の増加や原価上昇に加え、販売店側の値付け変更が背景にあると見られる。

-

那覇市:地理的要因による価格の高さ 沖縄県那覇市は、輸送費が価格に大きく反映されやすい地域であり、全国2位の高値(1,270円)を記録。これは酒類に限らず、他品目でも見られる典型的な傾向である。

-

鹿児島・高知:前年に比べ価格が大きく上昇 鹿児島(+8.43%)や高知(+10.33%)も上昇が顕著。焼酎文化が強い鹿児島において日本酒価格が上昇しているのは、特定ブランドの需要増や全体的な物価高が反映された可能性がある。

これまでの推移と平均的な価格動向

日本酒2Lの価格は長期的に見るとゆるやかな上昇トレンドにあるが、他のアルコール飲料(ビールや発泡酒など)と比べると価格上昇の度合いは限定的である。これは大手メーカーが量販市場向けに安定価格で供給を続けていることや、紙パックなど廉価な容器形態によるコスト削減効果が効いているためである。

ただし、地元酒造メーカーの廃業や統廃合、輸送費の高騰、酒税制度の変動などにより、地域によっては大きな価格変動が起こっている。

価格高騰の背景とその構造的要因

-

原材料費の上昇 酒米の価格上昇や収量減少が、製造原価に影響を与えている。特に高品質な日本酒に使用される米は価格の変動が大きく、2Lクラスでも影響を受けやすい。

-

エネルギー・物流コストの増加 製造段階で必要な水・電力、輸送時の燃料費の上昇が、価格に反映されている。特に地方・離島ではこの影響が顕著。

-

販売戦略の変化 安価な紙パック型日本酒の売れ行きが鈍り、少量高品質化への移行が進む中で、従来の2L製品でも「質を重視した値上げ」が容認されつつある。

-

地域文化・嗜好の影響 日本酒が日常的に消費される地域では需要が堅調で価格も安定しやすいが、消費が減っている地域では販売量の減少を補うために単価を引き上げる傾向も見られる。

今後の展望と課題

今後の日本酒2L市場は、価格安定と品質の両立が課題となる。市場全体の縮小傾向と、若年層の日本酒離れが続く中で、低価格大量消費型の商品が縮小し、少量高付加価値型へシフトしていく可能性が高い。また、観光需要やインバウンド消費においては、地元ブランドの価値向上と価格差の拡大を生む要因にもなりうる。

コメント