2025年6月、九州のきゅうり価格は全都市で上昇し、福岡市は前年比+61.13%と急騰。一方、卸売数量は福岡・北九州で減少し、沖縄のみ増加。気候変動や労働力不足、需要増が価格高騰の主因。今後はスマート農業や輸送改善が課題。

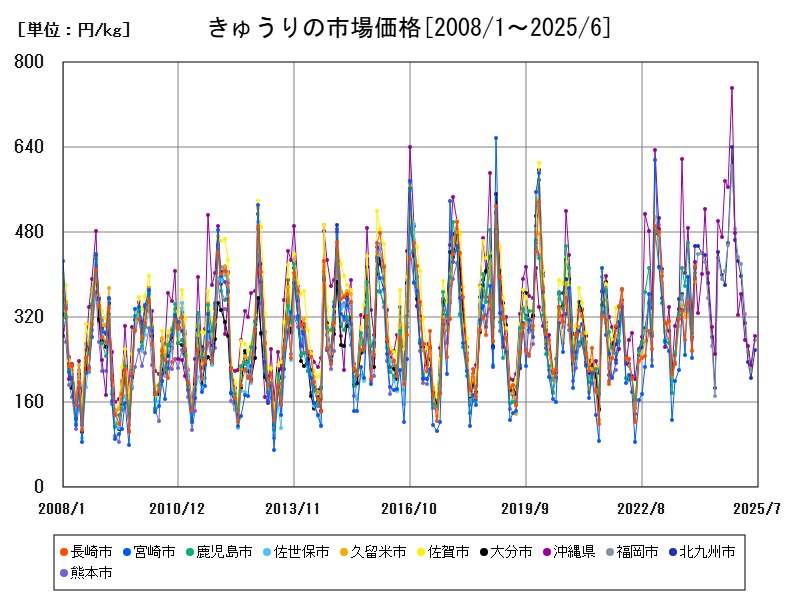

きゅうりの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 沖縄県 | 284.7 | +13.41 |

| 2 | 福岡市 | 277.7 | +61.13 |

| 3 | 北九州市 | 258 | +38.21 |

市場価格の推移

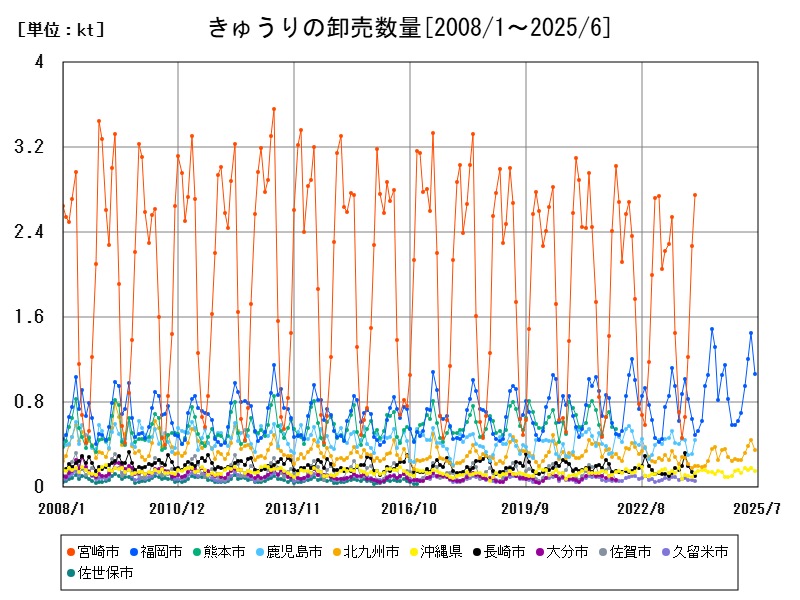

九州の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 福岡市 | 1.064 | -19.27 |

| 2 | 北九州市 | 0.354 | -7.33 |

| 3 | 沖縄県 | 0.153 | +18.6 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

きゅうりの卸売り市場の現状と今後

2025年6月のデータによると、9州のきゅうり市場では以下のような価格と数量が観測されています。

-

市場価格(円/kg) 沖縄県:284.7円(前年比 +13.41%) 福岡市:277.7円(+61.13%) 北9州市:258円(+38.21%)

-

卸売数量(kt) 福岡市:1.064kt(前年比 -19.27%) 北9州市:0.354kt(-7.33%) 沖縄県:0.153kt(+18.6%)

価格は全体的に上昇傾向を示し、とくに福岡市の価格上昇(+61.13%)は際立って大きく、その背景には供給減と需要集中があると考えられます。

過去からの価格と数量の推移

きゅうりは9州の夏野菜の中でも消費量が多く、特に都市部では需要が集中しています。過去15年ほどの傾向を振り返ると:

-

価格面では、比較的安定していたが、2020年代に入ってから天候不順と資材高騰の影響で価格変動が激化。

-

数量面では、大都市圏(福岡市)で流通量が多いが、ここ数年で高齢化・生産者減少により供給量が減少傾向。

とくに2025年6月は、福岡市と北9州市で数量が前年より減少した1方、沖縄県では増加傾向が見られます。

都市別の特徴と需給構造

福岡市

-

9州最大の都市であり、中部・南9州や熊本などからの集荷が多い。

-

飲食業・外食産業の回復で需要が急増し、価格上昇に拍車。

-

1方、流通量の減少は生産地側の出荷調整や天候要因による影響が強い。

北9州市

-

福岡市に次ぐ物流の中心だが、福岡市よりも流通量・需要ともにやや小さい。

-

地場生産の比率が高く、地元流通に依存する傾向がある。

沖縄県

-

自給率の高い地域で、県内生産・消費型の市場。

-

高温多湿の気候を活かした周年栽培が強み。

-

価格は比較的安定していたが、近年の資材コスト増でやや上昇。

-

今回は卸売数量が+18.6%と増加しており、地場産中心の供給が機能している様子。

価格高騰の主な要因

9州全体できゅうり価格が上昇した要因として、以下の点が挙げられます:

-

天候不順:春から初夏にかけての高温多湿・日照不足が品質・収量に影響。

-

生産コストの上昇:肥料・農薬・人件費・エネルギーコストが継続的に上昇。

-

労働力不足:高齢化と新規就農者不足により生産体制が縮小。

-

需要の急回復:コロナ禍の終息とともに、外食・観光需要が急増。

特に福岡市では供給減と需要急増が重なった結果、大幅な価格上昇につながったと考えられます。

9州のきゅうり生産と今後の展望

9州のきゅうり生産は主に熊本・大分・宮崎などの中南部で行われており、施設園芸が進んでいますが、以下の課題が顕在化しています。

-

人手不足:収穫・出荷工程の機械化が遅れている。

-

気候リスクの増加:異常気象への対応力が弱い。

-

高齢化による生産減少:生産者の離農が進行。

今後は以下の取り組みが求められます:

-

ICTやAIを活用したスマート農業の導入

-

輸送インフラの再構築によるロス削減

-

県域を超えた生産調整・需給連携

これにより、きゅうり市場の安定性と消費者価格の抑制が期待されます。

コメント