中部・北越地域では、新潟県を中心にコシヒカリ系列の集荷と契約数量が高水準を維持する一方、「こしいぶき」などの新興ブランドが急伸。全体では価格高騰や供給不安の影響で数量は減少傾向。今後はブランド戦略とスマート農業による需給調整が重要とされる。

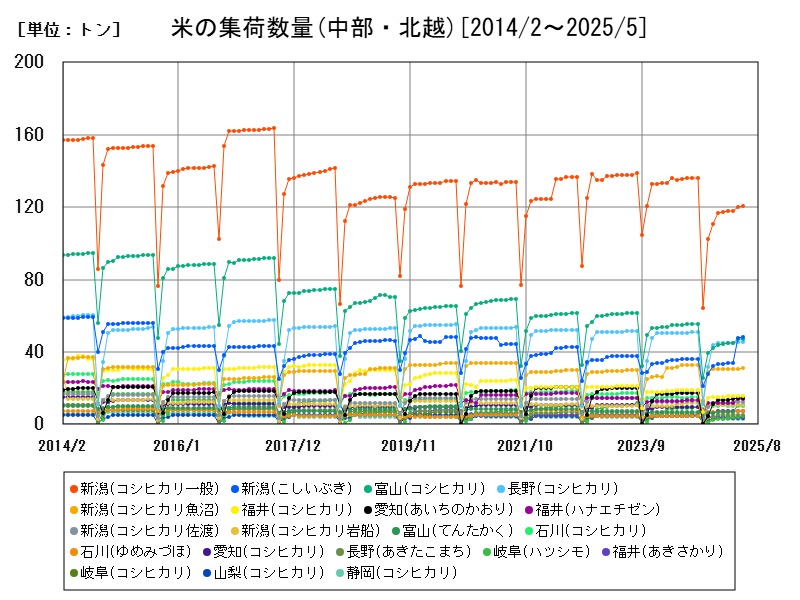

中部・北越での米の集荷数量

| 市場 | 集荷数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 17.63 | 100 | -7.48 | |

| 1 | 新潟 (コシヒカリ一般) | 120.8 | 685.4 | -10.72 |

| 2 | 新潟 (こしいぶき) | 48 | 272.3 | +33.33 |

| 3 | 富山 (コシヒカリ) | 47.4 | 268.9 | -13.97 |

| 4 | 長野 (コシヒカリ) | 45.6 | 258.7 | -9.703 |

| 5 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 31.2 | 177 | -4 |

| 6 | 福井 (コシヒカリ) | 15.7 | 89.08 | -16.49 |

| 7 | 愛知 (あいちのかおり) | 14.4 | 81.7 | -15.79 |

| 8 | 福井 (ハナエチゼン) | 14 | 79.43 | +6.87 |

| 9 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 12.2 | 69.22 | -4.688 |

| 10 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 10.6 | 60.14 | -6.195 |

| 11 | 富山 (てんたかく) | 10.4 | 59.01 | +52.94 |

| 12 | 石川 (コシヒカリ) | 10.3 | 58.44 | -30.41 |

| 13 | 石川 (ゆめみづほ) | 7.4 | 41.99 | +68.18 |

| 14 | 愛知 (コシヒカリ) | 7.1 | 40.28 | -26.8 |

| 15 | 長野 (あきたこまち) | 5.2 | 29.5 | -13.33 |

| 16 | 岐阜 (ハツシモ) | 4.4 | 24.96 | -50.56 |

| 17 | 福井 (あきさかり) | 4.3 | 24.4 | -10.42 |

| 18 | 岐阜 (コシヒカリ) | 3.8 | 21.56 | -22.45 |

| 19 | 山梨 (コシヒカリ) | 3.7 | 20.99 | -22.92 |

| 20 | コシヒカリ | 3.2 | 18.16 | -30.43 |

| 21 | 岐阜 (ほしじるし) | 1.3 | 7.376 | -40.91 |

| 22 | 愛知 (大地の風) | 1.1 | 6.241 | +10 |

| 23 | きぬむすめ | 0.6 | 3.404 | -57.14 |

| 24 | 静岡(にこまる) | 0.3 | 1.702 | -25 |

米の集荷数量の推移

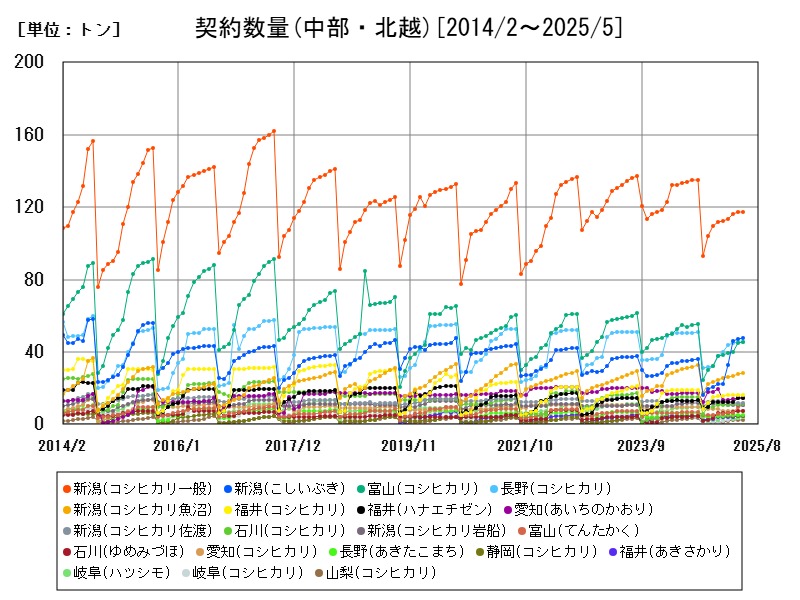

中部・北越での契約数量

| 市場 | 契約数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 17.34 | 100 | -7.532 | |

| 1 | 新潟 (コシヒカリ一般) | 117.1 | 675.3 | -12.28 |

| 2 | 新潟 (こしいぶき) | 47.5 | 273.9 | +35.71 |

| 3 | 富山 (コシヒカリ) | 45.5 | 262.4 | -16.82 |

| 4 | 長野 (コシヒカリ) | 45.2 | 260.6 | -10.14 |

| 5 | 新潟 (コシヒカリ魚沼) | 28.3 | 163.2 | -6.601 |

| 6 | 福井 (コシヒカリ) | 16.1 | 92.84 | -13.9 |

| 7 | 福井 (ハナエチゼン) | 14.4 | 83.04 | +9.924 |

| 8 | 愛知 (あいちのかおり) | 14.4 | 83.04 | -15.79 |

| 9 | 新潟 (コシヒカリ佐渡) | 12 | 69.2 | -7.692 |

| 10 | 石川 (コシヒカリ) | 11.1 | 64.01 | -25.5 |

| 11 | 新潟 (コシヒカリ岩船) | 10.6 | 61.12 | -7.018 |

| 12 | 富山 (てんたかく) | 10.4 | 59.97 | +52.94 |

| 13 | 石川 (ゆめみづほ) | 7.5 | 43.25 | +78.57 |

| 14 | 愛知 (コシヒカリ) | 7.1 | 40.94 | -26.8 |

| 15 | 長野 (あきたこまち) | 5.1 | 29.41 | -15 |

| 16 | コシヒカリ | 4.5 | 25.95 | -2.174 |

| 17 | 福井 (あきさかり) | 4.5 | 25.95 | -6.25 |

| 18 | 岐阜 (ハツシモ) | 4 | 23.07 | -56.04 |

| 19 | 岐阜 (コシヒカリ) | 3.8 | 21.91 | -17.39 |

| 20 | 山梨 (コシヒカリ) | 2.6 | 14.99 | -7.143 |

| 21 | 岐阜 (ほしじるし) | 1.8 | 10.38 | -33.33 |

| 22 | きぬむすめ | 1.2 | 6.92 | -14.29 |

| 23 | 愛知 (大地の風) | 1.1 | 6.343 | +10 |

| 24 | 静岡(にこまる) | 0.4 | 2.307 |

契約数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

米の集荷数量の現状と今後

中部・北越地域(新潟、富山、長野、福井、愛知など)は、コシヒカリを主軸とした米生産の重要地域として知られています。特に新潟県は日本を代表する米どころであり、その品質とブランド力は全国的に高く評価されています。2025年5月時点の平均集荷数量は17.63トン、契約数量は17.34トンと、全国平均に対して比較的高い水準で推移しています。

地域別の集荷数量とその変化

| 順位 | 地域(銘柄) | 集荷数量(トン) | 前年同月比 |

|---|---|---|---|

| 1 | 新潟(コシヒカリ1般) | 120.8 | -10.72% |

| 2 | 新潟(こしいぶき) | 48.0 | +33.33% |

| 3 | 富山(コシヒカリ) | 47.4 | -13.97% |

| 4 | 長野(コシヒカリ) | 45.6 | -9.703% |

| 5 | 新潟(コシヒカリ魚沼) | 31.2 | -4.00% |

| 6 | 福井(コシヒカリ) | 15.7 | -16.49% |

| 7 | 愛知(あいちのかおり) | 14.4 | -15.79% |

| 8 | 福井(ハナエチゼン) | 14.0 | +6.87% |

| 9 | 新潟(コシヒカリ佐渡) | 12.2 | -4.688% |

| 10 | 新潟(コシヒカリ岩船) | 10.6 | -6.195% |

ここで注目すべきは、新潟「こしいぶき」の急増です。前年比で+33.33%と大きな伸びを見せており、価格と品質のバランスの良さや販売戦略の見直しが奏功したと推測されます。

契約数量の推移と安定性

| 順位 | 地域(銘柄) | 契約数量(トン) | 前年同月比 |

|---|---|---|---|

| 1 | 新潟(コシヒカリ1般) | 117.1 | -12.28% |

| 2 | 新潟(こしいぶき) | 47.5 | +35.71% |

| 3 | 富山(コシヒカリ) | 45.5 | -16.82% |

| 4 | 長野(コシヒカリ) | 45.2 | -10.14% |

| 5 | 新潟(コシヒカリ魚沼) | 28.3 | -6.601% |

| 6 | 福井(コシヒカリ) | 16.1 | -13.90% |

| 7 | 福井(ハナエチゼン) | 14.4 | +9.924% |

| 8 | 愛知(あいちのかおり) | 14.4 | -15.79% |

| 9 | 新潟(コシヒカリ佐渡) | 12.0 | -7.692% |

| 10 | 石川(コシヒカリ) | 11.1 | -25.5% |

契約数量においても「こしいぶき」は堅調に推移しており、流通業者からの信頼の高まりがうかがえます。1方で、富山・長野・福井などでは前年比マイナスが目立ち、地域的な需要減や作柄の問題が影響していると考えられます。

都市別特徴と価格高騰要因

-

新潟県:多様なブランドと階層価格帯

-

コシヒカリ1般、魚沼、佐渡、岩船、こしいぶきと複数のブランドを展開。

-

魚沼産は依然として高級米として位置付けられており、供給量はやや減少傾向。

-

1方、こしいぶきがボリュームゾーンとして躍進。

-

-

福井・愛知:ローカルブランドの維持

-

ハナエチゼンやあいちのかおりは地元流通を中心に1定の需要があるが、全国的な認知度の壁と価格競争の影響で数量は停滞気味。

-

-

富山・長野:中規模安定層

-

高品質でありながらも、新潟ブランドに押される形で縮小傾向が見られる。

-

価格高騰の要因としては、

-

輸送コストの上昇

-

肥料・資材費の高騰

-

気候変動による安定供給の困難化などが挙げられます。

生産動向と今後の展望

今後は以下の3点が重要と考えられます。

-

ブランドの再編成

-

新潟を中心に複数のブランドが存在する中で、明確なターゲット設定と市場分化が求められます。

-

-

販路の多様化

-

地方市場や学校給食、業務用市場への供給シフト。

-

-

スマート農業・契約栽培の推進

-

需給予測の精度を高めるためのAIやIoT技術の導入がカギ。

-

コメント