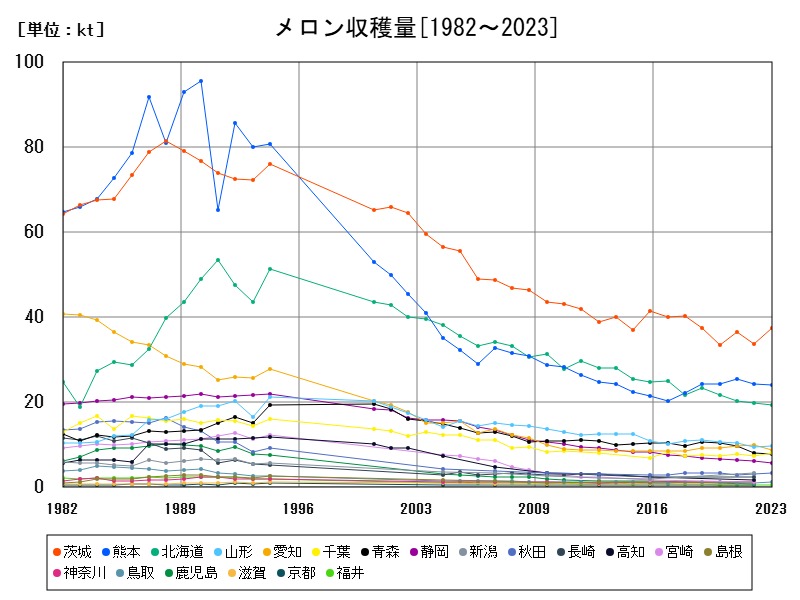

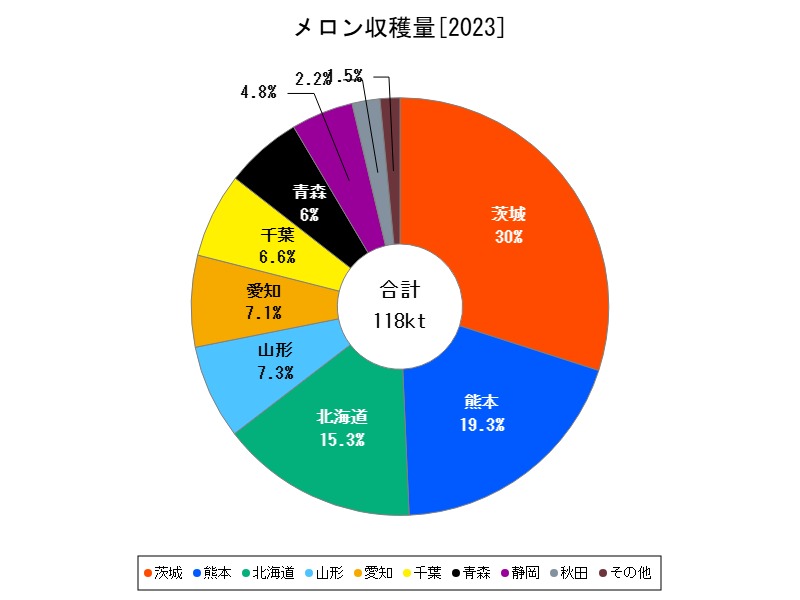

2023年のメロン収穫量は全国で145.2千トン、茨城県がトップで大幅増。熊本や北海道は安定供給、東北各県も健闘。一方、愛知や静岡など伝統産地は減少傾向。今後は施設化・スマート農業・ブランド化が持続性の鍵を握る。

メロンの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 145.2 | 100 | +1.966 | |

| 1 | 茨城 | 37.5 | 25.83 | +11.28 |

| 2 | 熊本 | 24.1 | 16.6 | -1.23 |

| 3 | 北海道 | 19.4 | 13.36 | -2.513 |

| 4 | 山形 | 9.79 | 6.742 | +2.513 |

| 5 | 愛知 | 8.89 | 6.123 | -9.929 |

| 6 | 千葉 | 8.06 | 5.551 | +7.754 |

| 7 | 青森 | 7.82 | 5.386 | -2.494 |

| 8 | 静岡 | 5.76 | 3.967 | -6.189 |

| 9 | 秋田 | 3.26 | 2.245 | +6.189 |

| 10 | 鳥取 | 1.13 | 0.778 | +8.654 |

| 11 | 福井 | 0.601 | 0.414 | -2.593 |

| 12 | 石川 | 0.274 | 0.189 | -9.868 |

| 13 | 岡山 | 0.133 | 0.0916 | -14.19 |

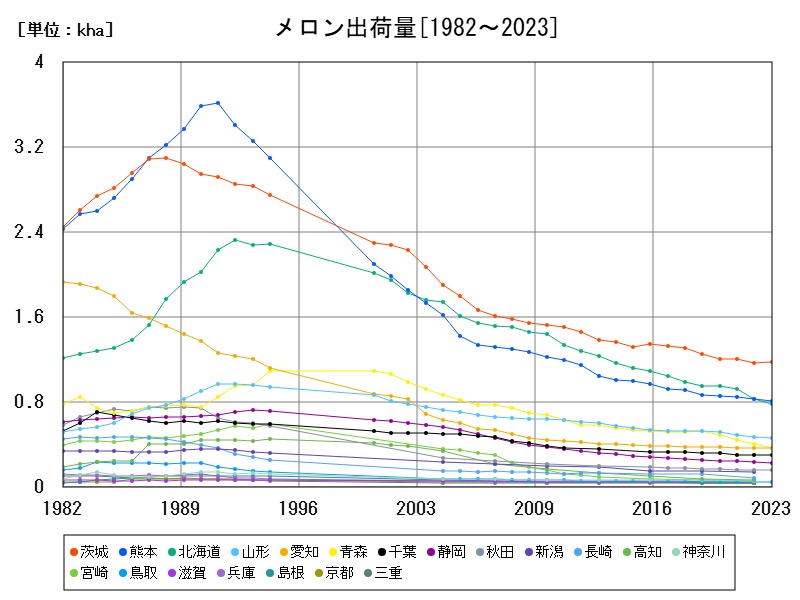

メロンの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 13.31 | 100 | +1.992 | |

| 1 | 茨城 | 3.53 | 26.52 | +11.36 |

| 2 | 熊本 | 2.28 | 17.13 | -1.299 |

| 3 | 北海道 | 1.8 | 13.52 | -2.174 |

| 4 | 山形 | 0.86 | 6.461 | +2.994 |

| 5 | 愛知 | 0.836 | 6.281 | -9.914 |

| 6 | 千葉 | 0.774 | 5.815 | +7.799 |

| 7 | 青森 | 0.702 | 5.274 | -4.229 |

| 8 | 静岡 | 0.567 | 4.26 | -6.281 |

| 9 | 秋田 | 0.255 | 1.916 | +6.25 |

| 10 | 鳥取 | 0.0961 | 0.722 | +8.71 |

| 11 | 福井 | 0.0518 | 0.389 | -2.814 |

| 12 | 石川 | 0.0216 | 0.162 | -9.244 |

| 13 | 岡山 | 0.0107 | 0.0804 | -14.4 |

詳細なデータとグラフ

メロンの現状と今後

2023年、日本全国のメロン収穫量は145.2千トン、出荷量は133.1千トンで、前年よりもそれぞれ+1.97%、+1.99%の増加となっています。近年、メロンは国内果菜類の中でも品質・贈答需要に特化した高単価作物として位置づけられ、生産量は安定傾向を保ちつつあります。

ただし、気候変動や担い手不足の影響は徐々に拡大しており、地域ごとの動きには大きな差が見られます。

茨城県 ― 圧倒的なシェアと設備投資の成果

-

収穫量:37.5kt(前年比 +11.28%)

-

出荷量:3.53万t(前年比 +11.36%)

茨城県は全国1のメロン産地で、全体の約26%の収穫量を占めます。2023年は大幅な増加を記録し、温暖化による栽培適期の拡大と施設化の進展が影響したと考えられます。

特に、鉾田市周辺ではガラス温室や温風暖房などの高度な施設園芸が普及し、品質と安定供給の両立を実現しています。贈答・高級志向の「アールスメロン」などの高価格帯商品が販路を拡大しています。

熊本県 ― 冬春期の供給を支える西日本の柱

-

収穫量:24.1kt(前年比 -1.23%)

-

出荷量:2.28万t(前年比 -1.299%)

熊本県は冬〜春のメロン生産で全国をリードしており、温暖な気候を活かして早出し栽培を行っています。2023年はやや減収となったものの、依然として安定した出荷を維持。

施設栽培を中心とした効率的な経営が多く、高糖度・高品質のメロンとして全国的にブランド価値を確立。将来的には労働力不足への対応としてICTや省力化設備の導入が進むと見られます。

北海道 ― 夏メロンの王国としての安定的地位

-

収穫量:19.4kt(前年比 -2.51%)

-

出荷量:1.8万t(前年比 -2.17%)

冷涼な気候を活かした北海道のメロン生産は、主に夏期(7〜8月)に需要を集中させた出荷体制に特徴があります。2023年は天候の影響でやや減少したものの、気温上昇に伴い栽培地の北上が進んでおり、道東地域を中心に今後も生産拡大が見込まれます。

「夕張メロン」などブランド力の強さも相まって、高価格帯の安定供給を目指す姿勢が明確です。

山形・青森・秋田 ― 東北地方の台頭と気候適応

山形県

-

収穫量:9.79kt(+2.51%)、出荷量:0.86万t(+2.99%)

山形県では、寒暖差の大きな気候を活かして糖度の高いメロンを生産。2023年は順調に増加。高冷地栽培による晩生種の供給により、夏後半のニーズに応じた出荷が進んでいます。

青森県

-

収穫量:7.82kt(-2.49%)、出荷量:0.702万t(-4.23%)

青森も夏メロンの生産が盛んですが、気候不安定の影響を受けやすく、2023年は減少。ただし生産者の高齢化が他県より緩やかで、今後の回復も期待されます。

秋田県

-

収穫量:3.26kt(+6.19%)、出荷量:0.255万t(+6.25%)

秋田は地場消費・直販中心の小規模栽培が主流ですが、増収傾向。生産者の技術向上やブランド化が功を奏しており、今後は高齢化と後継者不足への対応が焦点です。

愛知・静岡・千葉 ― 伝統産地の対応と転換期

愛知県

-

収穫量:8.89kt(-9.93%)、出荷量:0.836万t(-9.91%)

かつてのメロン主要産地である愛知県は、近年減少傾向が顕著です。主因は都市化・担い手不足・施設の老朽化。今後の再生には新品種導入・ブランド再構築など、構造的対応が求められます。

静岡県

-

収穫量:5.76kt(-6.19%)、出荷量:0.567万t(-6.28%)

「クラウンメロン」など高級品のイメージが強い静岡県も、近年はコスト高・販路縮小により縮小傾向。ただしブランド力は維持されており、インバウンド向けギフト市場などへの再注目が期待されます。

千葉県

-

収穫量:8.06kt(+7.75%)、出荷量:0.774万t(+7.80%)

近年、施設栽培や輸送効率の良さを活かして伸長傾向。東京市場へのアクセス性の高さを武器に、日持ちの良い品種や簡易包装商品へのシフトが追い風となっています。

鳥取県 ― 小規模ながら安定の地方ブランド

-

収穫量:1.13kt(+8.65%)、出荷量:0.0961万t(+8.71%)

収穫量は全国で最も少ない水準ですが、鳥取県では高糖度メロンの産直・贈答需要に特化したニッチ戦略が取られています。今後も差別化戦略により価格競争に巻き込まれない市場を確保する見込みです。

将来の展望と全国的な課題

気候変動と地域間競争

メロン栽培は気象に強く依存しており、近年の高温・長雨の影響で病害リスクや収量不安定化が深刻です。特に露地栽培依存地域ではリスク管理が課題となるでしょう。

担い手・省力化の鍵

メロンは管理作業の精度と経験が問われる作物であり、若手の3入ハードルが高い傾向があります。将来的には、接ぎ木の自動化や環境制御施設の導入、スマート農業の活用が進むことで、品質維持と担い手確保の両立が期待されます。

コメント