コーヒー飲料1Lの平均価格は155.1円で、那覇や和歌山などで大きな価格上昇が見られます。主な要因はコーヒー豆価格の高騰、円安、物流コストやパッケージ資材費の上昇です。今後も高値安定が予想され、消費者はコスト重視か高品質志向で二極化する可能性があります。

都市別のコーヒー飲料1Lの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 155.1 | +6.036 | |

| 1 | 和歌山 | 184 | +12.2 |

| 2 | 水戸 | 172 | -1.149 |

| 3 | 那覇 | 170 | +24.09 |

| 4 | 富山 | 169 | +11.18 |

| 5 | 鳥取 | 168 | +15.86 |

| 6 | 奈良 | 168 | +11.26 |

| 7 | 横浜 | 167 | +10.6 |

| 8 | 徳島 | 167 | +21.9 |

| 9 | 大津 | 165 | +8.553 |

| 10 | 静岡 | 164 | +13.1 |

| 11 | 福岡 | 163 | +7.237 |

| 12 | 東京都区部 | 163 | +17.27 |

| 13 | 京都 | 163 | +5.161 |

| 14 | さいたま | 163 | +3.822 |

| 15 | 前橋 | 162 | +22.73 |

| 16 | 金沢 | 161 | +15 |

| 17 | 盛岡 | 161 | +11.03 |

| 18 | 岡山 | 161 | +3.871 |

| 19 | 岐阜 | 161 | +15 |

| 20 | 大阪 | 161 | +8.054 |

| 21 | 広島 | 160 | +28 |

| 22 | 秋田 | 158 | +3.947 |

| 23 | 福井 | 158 | +9.722 |

| 24 | 松江 | 158 | +3.947 |

| 25 | 高知 | 157 | +8.276 |

| 26 | 長崎 | 157 | -1.875 |

| 27 | 神戸 | 157 | +3.974 |

| 28 | 山口 | 157 | +3.289 |

| 29 | 名古屋 | 157 | +12.14 |

| 30 | 津 | 156 | +10.64 |

| 31 | 千葉 | 154 | +1.987 |

| 32 | 高松 | 153 | -5.556 |

| 33 | 福島 | 153 | +10.07 |

| 34 | 宮崎 | 150 | +11.94 |

| 35 | 松山 | 149 | +2.759 |

| 36 | 長野 | 147 | +13.95 |

| 37 | 新潟 | 146 | -12.57 |

| 38 | 宇都宮 | 146 | -9.877 |

| 39 | 佐賀 | 146 | +3.546 |

| 40 | 青森 | 143 | -6.536 |

| 41 | 山形 | 138 | +7.813 |

| 42 | 熊本 | 135 | +20.54 |

| 43 | 大分 | 134 | -22.99 |

| 44 | 甲府 | 131 | +5.645 |

| 45 | 仙台 | 131 | -2.239 |

| 46 | 鹿児島 | 127 | -15.89 |

| 47 | 札幌 | 119 | -11.85 |

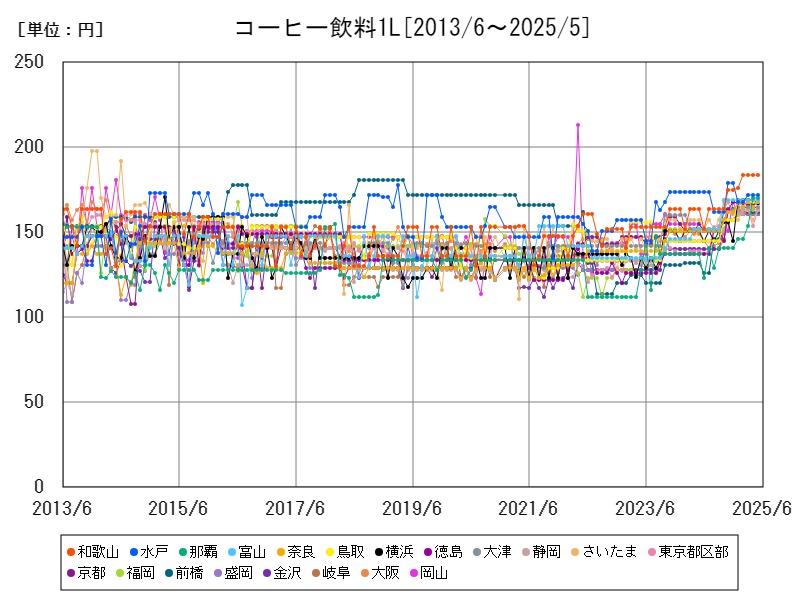

詳細なデータとグラフ

コーヒー飲料の小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるコーヒー飲料1Lの全国平均価格は155.1円となり、前年同月比で+6.036%の上昇を記録しました。比較的手頃な価格帯を維持しているコーヒー飲料ですが、地域ごとに価格差が生じており、特に和歌山(184円)、水戸(172円)、那覇(170円)といった地域が高価格帯に位置しています。

都市別の価格傾向と上昇率の分析

上位10都市の中で、最も高値となっている和歌山(184円)では、前年比+12.2%の上昇を記録しており、全国平均よりも大幅な伸びを示しています。那覇(+24.09%)や徳島(+21.9%)といった地域では2割以上の上昇が確認され、価格の上昇圧力が強く働いていることが明らかです。

これらの都市に共通するのは、地理的に物流コストがかかりやすい場所であることや、他地域に比べて大手量販店の競争が弱く、販売価格が下がりにくい構造です。

1方で、水戸(172円)では前年より-1.149%の微減となっており、例外的に価格が安定または下落した都市も存在しています。地元スーパーなどの競争激化や、PB(プライベートブランド)商品の影響が考えられます。

これまでの価格推移と市場環境の変化

2013年からの長期データを見ると、コーヒー飲料の価格は大きく乱高下することはなく、比較的安定した推移を示してきました。しかし、2020年以降、原材料価格の上昇や円安の影響を受け、ジワジワと平均価格が上昇しています。

2023年から2025年にかけては、原材料費に加えて、容器包装コストや物流費の上昇も重なり、上昇幅が顕著になってきました。とくに1Lボトル商品は重量と体積が大きいため、流通コストの影響を受けやすくなっています。

価格高騰の要因とその背景

コーヒー飲料価格の上昇には以下の要因が挙げられます:

-

国際的なコーヒー豆価格の高騰 ブラジルなど主要生産国の気候不順や輸出制限により、豆価格が上昇。

-

円安進行による輸入コストの上昇 円安により輸入原材料価格が上昇し、製造コストに転嫁。

-

容器・パッケージ資材の高騰 PETボトルや紙パックの価格上昇も価格を押し上げている。

-

エネルギー・物流費の上昇 電気・ガソリン代の高騰により、製造と流通コストが増加。

-

人件費上昇と生産効率の低下 製造現場や物流現場での人手不足によるコスト増加。

これらの要因は単独でなく、複合的に作用しており、価格上昇の加速に繋がっています。

地域間価格差の背景と消費行動の変化

都市ごとの価格差は、大手スーパーの競争有無や輸送コストの差に依存するケースが多く、特に離島や地方圏では価格が高くなりがちです。対照的に、都市圏ではPB商品などの台頭により、比較的価格が抑えられる傾向があります。

また、消費者側の動きとしては、安定した品質と価格で知られるPB商品や大容量商品の購入傾向が強まっており、ブランドへのこだわりよりもコストパフォーマンスを重視する層が増えています。

今後の見通しと市場への影響

今後もコーヒー飲料の価格は、短期的には高止まりが続く可能性が高いです。特に円安傾向が続く中では、価格の引き下げは難しく、企業側も値下げより内容量調整などの手段を選ぶケースが増えると予想されます。

1方で、無糖・微糖タイプなど健康志向の高まりを背景に、多様なラインナップが登場しつつあり、消費者の選択肢は広がっています。高付加価値商品の拡大と共に、価格帯の2極化も進むでしょう。

コメント