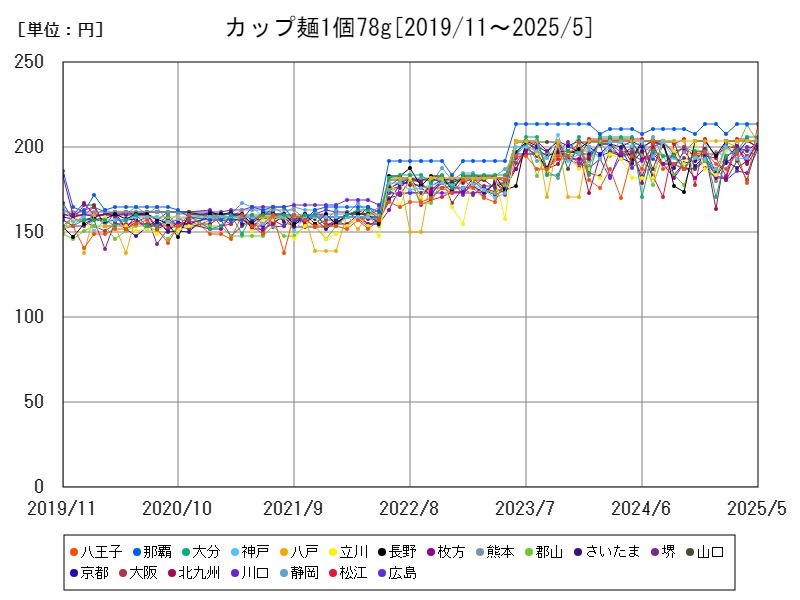

2025年4月のカップ麺平均価格は187.1円で前年比-3.3%。一部地域で高値を維持する一方、地方では特売やPB商品の普及により価格が下落傾向。物流費・原材料費の再高騰が今後の価格上昇リスクとなるが、企業の工夫により一定の価格抑制も期待される。生活コストや食の格差にも影響を及ぼす食品指標として今後も注視される。

都市別のカップ麺1個78gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 190.5 | -2.409 | |

| 1 | 那覇 | 214 | +1.422 |

| 2 | 八王子 | 214 | +9.744 |

| 3 | 大分 | 206 | |

| 4 | 神戸 | 205 | +1.99 |

| 5 | 長野 | 204 | +5.699 |

| 6 | 立川 | 204 | +12.09 |

| 7 | 熊本 | 204 | |

| 8 | 枚方 | 204 | |

| 9 | 八戸 | 204 | |

| 10 | 郡山 | 203 | |

| 11 | 山口 | 203 | +6.842 |

| 12 | 堺 | 203 | +3.571 |

| 13 | さいたま | 203 | +6.283 |

| 14 | 大阪 | 200 | +1.01 |

| 15 | 北九州 | 200 | |

| 16 | 京都 | 200 | -1.961 |

| 17 | 静岡 | 199 | +0.505 |

| 18 | 松江 | 199 | -2.927 |

| 19 | 広島 | 199 | +1.531 |

| 20 | 川口 | 199 | +5.851 |

| 21 | 福井 | 198 | |

| 22 | 大津 | 198 | -2.941 |

| 23 | 今治 | 198 | +2.591 |

| 24 | 川崎 | 197 | -1.005 |

| 25 | 長崎 | 196 | -6.22 |

| 26 | 西宮 | 196 | -3.922 |

| 27 | 横浜 | 196 | +1.031 |

| 28 | 高松 | 195 | |

| 29 | 青森 | 195 | |

| 30 | 藤沢 | 195 | |

| 31 | 東大阪 | 195 | +4.278 |

| 32 | 徳島 | 195 | -1.515 |

| 33 | 山形 | 195 | +7.735 |

| 34 | 東京都区部 | 194 | -2.02 |

| 35 | 仙台 | 194 | +7.778 |

| 36 | 福山 | 193 | |

| 37 | 甲府 | 193 | -4.455 |

| 38 | 熊谷 | 193 | +0.521 |

| 39 | 所沢 | 193 | |

| 40 | 府中 | 193 | -4.926 |

| 41 | 富山 | 193 | -2.525 |

| 42 | 秋田 | 192 | +6.077 |

| 43 | 小山 | 192 | -6.796 |

| 44 | 富士 | 192 | +3.226 |

| 45 | 姫路 | 192 | |

| 46 | 千葉 | 192 | +6.077 |

| 47 | 和歌山 | 191 | -6.373 |

| 48 | 鹿児島 | 190 | -4.04 |

| 49 | 高知 | 190 | +4.972 |

| 50 | 福島 | 190 | -2.564 |

| 51 | 相模原 | 190 | |

| 52 | 浦安 | 190 | -1.042 |

| 53 | 松山 | 190 | -2.564 |

| 54 | 前橋 | 190 | -1.554 |

| 55 | 松阪 | 187 | -6.965 |

| 56 | 日立 | 187 | -8.333 |

| 57 | 宇部 | 187 | -6.5 |

| 58 | 函館 | 187 | -12.62 |

| 59 | 浜松 | 186 | -1.587 |

| 60 | 佐世保 | 185 | -4.145 |

| 61 | 金沢 | 182 | -2.674 |

| 62 | 札幌 | 182 | -0.546 |

| 63 | 奈良 | 182 | -10.34 |

| 64 | 佐賀 | 182 | -5.699 |

| 65 | 水戸 | 181 | -8.586 |

| 66 | 新潟 | 181 | -9.95 |

| 67 | 松本 | 180 | -5.759 |

| 68 | 福岡 | 179 | -12.25 |

| 69 | 岡山 | 179 | -7.732 |

| 70 | 津 | 178 | -11.44 |

| 71 | 宮崎 | 177 | -9.231 |

| 72 | 伊丹 | 175 | -14.22 |

| 73 | 盛岡 | 174 | -10.77 |

| 74 | 長岡 | 170 | -10.05 |

| 75 | 柏 | 170 | |

| 76 | 宇都宮 | 170 | -16.26 |

| 77 | 名古屋 | 170 | -10.05 |

| 78 | 鳥取 | 168 | -12.5 |

| 79 | 豊橋 | 168 | |

| 80 | 旭川 | 168 | -2.89 |

| 81 | 岐阜 | 155 | -14.84 |

詳細なデータとグラフ

カップ麺の小売価格の相場と推移

2025年4月時点でのカップ麺1個(78g)の全国平均価格は187.1円となっており、直近の前年比で見ると-3.305%と下落傾向を示しています。この数値は、長引く物価高の中ではやや異質であり、即席食品の価格が他の加工食品とは異なる動きを見せていることを示唆しています。

価格の地域差も顕著で、最も高いのは那覇市の214円で、次いで郡山・山形・大分・松江と地方都市が並びます。1方、最安値圏には佐賀(158円)、秋田(165円)、宮崎(166円)などが名を連ねており、南9州・東北地方の価格の低さが目立ちます。

価格変動の地域差の背景にあるもの

地域による価格差には、以下のような要因が複合的に絡んでいると考えられます。

-

物流コストと流通経路の違い 沖縄や山陰地方、信州など流通が限られる地域では仕入れコストが高くなる傾向があり、販売価格に反映されやすい。

-

店舗構成と競争環境 ディスカウントストアや業務スーパーが多数ある地域(佐賀・秋田など)では価格競争が激しく、値下げ圧力が強い。1方、那覇や郡山のような中都市では店舗の競争が緩やかで、価格は高止まりしやすい。

-

購買習慣と地域特性 都市部では即席食品への依存度が高い1方で、農村部や地方都市では自炊比率が高く、カップ麺の需要がやや抑えられることで価格調整の余地が生まれている可能性もある。

カップ麺市場全体の動きと価格下落の要因

2022年から2023年にかけては、原材料(小麦粉・油・調味料)価格の高騰を背景に、主要カップ麺メーカーは相次いで値上げを実施しました。しかし2024年から2025年にかけて、価格が落ち着いている、あるいは1部で下落しているのは以下のような構造要因が影響しています。

-

企業の販促政策と在庫調整 原材料価格が1時落ち着いたことや、過剰在庫となった商品群の処分が進められたことで、割引販売や特売が行われた結果、平均価格が押し下げられた。

-

PB(プライベートブランド)商品の拡大 大手スーパーやドラッグストアのPBカップ麺が価格競争力を武器に市場を席巻し、全体平均を引き下げている。

-

消費者の価格感度上昇 長期的なインフレ環境の中で「お得感」が重要視されるようになり、高価格帯カップ麺から中価格〜低価格帯への移行が進んでいる。

今後の価格推移に対する展望とリスク

今後、カップ麺の価格はやや上昇圧力が再び高まる可能性があります。理由は以下の通りです。

-

再びの原材料価格高騰:特に天候不順や国際的な小麦需給の変動により、原材料価格が再度上昇すれば、メーカーは価格転嫁を迫られる可能性がある。

-

円安の影響:輸入依存度の高い食材を使っているカップ麺業界にとって、円安はコスト上昇要因となりやすい。

-

物流費の上昇:2024年以降に本格化した「2024年問題」(物流業界の時間外労働制限)によって配送コストが高まり、最終価格に影響を与える。

ただし、PB商品の拡大や、企業努力によるコスト圧縮、リサイズ商品(量を減らして価格維持)の活用などにより、消費者価格の上昇は抑制される方向も見込まれています。

価格変動がもたらす社会的な影響

-

食の格差と地域間格差 価格の高低が家庭の支出に与える影響は地域ごとに異なり、生活コストの差を助長する側面があります。

-

若年層・単身世帯への影響 カップ麺は特に1人暮らし世帯にとって「手軽で安価な主食」の役割を果たしているため、価格変動は直撃しやすい。

-

地域経済への影響 地元スーパーが地場流通網と組んで安価なカップ麺供給を継続できれば、地域における物価安定の1因となり、生活支援策としても重要性を増す。

コメント